Desde segunda-feira (11) e pelo menos até esta quarta (13), os dois filmes mais vistos na Netflix são, pela ordem, O Mundo Depois de Nós (Leave the World Behind, 2023) e Tempo (Old, 2021). A proximidade não se restringe ao ranking da plataforma de streaming: há semelhanças entre os enredos, os personagens e até nos desfechos.

Para começar, os dois filmes são adaptações. O Mundo Depois de Nós está baseado em romance escrito por Rumaan Alam, recém lançado no Brasil pela editora Intrínseca. Tempo é a versão livre da história em quadrinhos Castelo de Areia, assinada por Pierre Oscar Lévy (roteiro) e Frederik Peeters (arte) e publicada no Brasil pela Tordesilhas.

Nos dois filmes, uma família vai passar uns dias de férias ou folga na praia, onde o pai, a mãe, o filho e a filha tanto presenciam eventos misteriosos quanto se veem obrigados a conviver com pessoas estranhas, tendo desafios ora coletivos, ora individuais.

Os dois títulos são apocalípticos. A diferença é que em O Mundo Depois de Nós o diretor Sam Esmail retrata o fim da civilização (refletindo temores aquecidos por guerras contemporâneas, como a da Rússia contra a Ucrânia e a de Israel contra o Hamas), enquanto em Tempo o cineasta M. Night Shyamalan retrata o fim da vida (refletindo temores perenes aquecidos por uma pandemia contemporânea, a da covid-19).

Shyamalan se especializou em propor uma abordagem mais intimista para o apocalipse. Vide o já clássico Sinais (2002), em que a família do personagem de Mel Gibson enfrenta uma invasão alienígena. Ou o recente Batem à Porta (2023), em que quatro estranhos impõem um terrível dilema a um casal gay e sua filha adotiva: você sacrificaria alguém que ama para salvar o mundo?

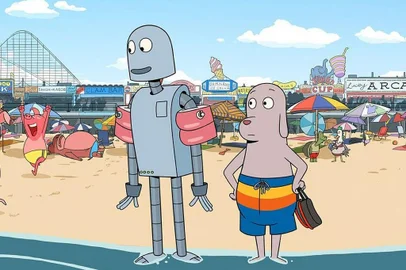

Em Tempo, este artista da manipulação do público e dos personagens transforma em um exercício metalinguístico a tradição de aparecer em seus filmes, como fazia seu mestre Alfred Hitchcock: no papel de um motorista de van, é justamente Shyamalan quem leva duas famílias que não se conhecem a uma praia deserta e paradisíaca. A principal delas é formada pelo casal Guy e Prisca e por seus filhos Maddox, 11 anos, e Trent, seis. A outra tem o médico Charles, sua mãe idosa, Agnes, sua esposa mais jovem, Chrystal, e a filha dela, Kara. Chegando lá, o grupo de veranistas começa a sofrer os efeitos do tempo de um modo terrivelmente rápido — daí o título original, Old, referente ao envelhecimento precoce.

Outras peças vão se juntar a esse tabuleiro onde Shyamalan brinca de Deus — e a escalação de um elenco globalizado reflete essa ideia de criação de mundo. Temos o mexicano Gael García Bernal (Guy), a luxemburguesa Vicky Krieps (Prisca), a neozelandesa Thomasin McKenzie (Maddox), o estadunidense Alex Wolff (Trent), o inglês Rufus Sewell (Charles), a australiana Abby Lee (Chrystal), o sueco Gustaf Hammarstein (que faz o dono do resort); temos negros (Aaron Pierre e Nikki Amuka-Bird) e asiáticos (Ken Leung e o próprio Shyamalan), idosos (Kathleen Chalfant, então com 76 anos) e crianças (Nolan River, nove na época).

Pouco a pouco, Shyamalan colocará à prova a sanidade física e mental de seus peões, que parecem mesmo não ter uma vida própria: alguns são como caricaturas (com honrosas exceções, a direção de elenco não é o forte do cineasta). Como de hábito em seu cinema, a câmera é um personagem à parte, fazendo a varredura dos ambientes, desnudando momentos de intimidade, girando em torno de pessoas que estão desnorteadas, construindo a atmosfera de suspense, sugerindo ou explicitando o horror.

Também como de hábito em seu cinema, pistas são espalhadas desde o início da trama — preste atenção, por exemplo, nos diálogos iniciais de Guy, Prisca, Maddox e Trent. Foi através de seus olhos que Tempo ganhou ressonância durante a pandemia: a família está confinada (o distanciamento social, podemos dizer) naquela praia, onde a presença de outras pessoas (a aglomeração) é uma ameaça, enquanto seus filhos crescem em uma velocidade espantosa (a rotina das crianças foi bastante limitada pela covid-19, mas elas seguiram ficando mais velhas a cada dia passado dentro de casa); o tempo não para, a natureza (o vírus) é implacável, então cabe a nós aparar arestas, ligar o passado ao futuro, reagirmos com o que temos de melhor — mas é claro que alguns reagem com o que têm de pior.

Como reagiríamos ao apocalipse é uma das perguntas feitas por O Mundo Depois de Nós tanto a seus personagens quanto aos espectadores. Produzido pelo casal Barack Obama e Michelle Obama, o longa-metragem mantém a tradição da Netflix de lançar no fim do ano filmes sobre o fim do mundo, todos estrelados por grandes nomes de Hollywood — os anteriores foram Bird Box (2018), com Sandra Bullock, O Céu da Meia-Noite (2020), com George Clooney, Não Olhe para Cima (2021), com Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep e Timothée Chalamet, e Ruído Branco (2022), com Adam Driver e Greta Gerwig.

Por vezes, o novo título parece um episódio estendido — e genérico — de Black Mirror. Em outras, remete ao cinema do próprio M. Night Shyamalan. E volta e meia resvala para convenções dos filmes apocalípticos, a despeito de uma sequência realmente criativa, impactante e — o pior — plausível que ocorre em uma estrada. A salada cozinhada por Sam Esmail inclui nossa dependência tecnológica, a crença em teorias da conspiração, o individualismo diante do perigo, a resposta da natureza à ação predatória do homem e a necessidade de encontrarmos ilhas de normalidade (ou de fuga) em meio ao caos (ou a problemas sérios), além da fatídica cena em que dois personagens absolutamente opostos encontram um ponto de conexão e desfrutam de um momento descontraído, leve, quase gostoso demais — e extremamente artificial no corpo da narrativa.

Na trama, Julia Roberts encarna uma protagonista bem diferente daquelas que lhe valeram o apelido de "namoradinha da América": logo na primeira cena, diz que "odeia as pessoas pra caralho" (no original em inglês, "I fucking hate people"). Essa personagem se chama Amanda, é uma bem-sucedida executiva da publicidade em Nova York e tem como marido o professor universitário Clay (Ethan Hawke), que gosta de levar a vida de um jeito mais despreocupado. Eles são pais de dois adolescentes, Archie (Charlie Evans) e a caçula Rose (Farrah Mackenzie). Numa noite de insônia, Amanda aluga uma casa em Long Island para a família passar o fim de semana.

As coisas não saem como o planejado. A falta de sinal da internet impede Rose de assistir ao último capítulo da série que acabou de descobrir e se tornar fã, Friends (1994-2004) — a letra da canção de abertura, I'll Be There for You, será usada como um comentário muito irônico no final do filme, que é tão óbvio quanto inevitável, já que desde o início vinha sendo esfregado na nossa cara. Quando pais e filhos vão fazer um piquenique à beira-mar, são surpreendidos por um enorme petroleiro desgovernado que avança praia adentro, até atolar na areia.

Mas a maior surpresa ainda estava por vir. À noite, batem na porta um homem negro trajando um smoking (papel de Mahershala Ali) e sua filha de 20 e poucos anos (Myha'la, da série Industry). Ele se apresenta como G.H. Scott e diz que é o dono da casa, com quem Amanda trocou e-mails, e que ele resolveu vir tentar a sorte em Long Island por causa de um apagão em Nova York — sem energia elétrica, não tinham como subir ao apartamento no 16º andar de um prédio de luxo na Park Avenue.

Nessa interação, surge um dos pontos mais bem explorados por O Mundo Depois de Nós: a tensão racial. Desde o primeiro contato, Amanda deixa claro seu racismo, embora nunca o verbalize com todas as letras. Ela é tão consciente da supremacia branca, que desconfia de G.H. — quando pergunta se aquela é mesmo sua casa, enfatiza o "sua". Pouco depois, após o personagem de Mahershala Ali sugerir que as duas famílias durmam por lá para na manhã seguinte tentarem entender o que está acontecendo, a pausa que Amanda faz no meio de uma frase a trai por completo:

— Eu não me sinto à vontade ficando numa casa com... pessoas que eu não conheço.

São esses diálogos carregados de risco que sustentam o interesse do espectador, e não necessariamente os mistérios acerca dos apagões que, como de hábito, serão bem explicadinhos ao final. Hollywood tem pavor da incerteza, da dúvida, da possibilidade de o público tirar suas próprias conclusões ou formular suas próprias interpretações.

M. Night Shyamalan comete o mesmo pecado em Tempo. Também como é de hábito no seu cinema, a fixação pelos plot twists pode se revelar uma faca de dois gumes. Se por um lado dá margem para ambições mais, digamos, científicas de seu diretor, por outro corta o peso metafísico de seu filme. Diante das ondas de violência e do mar de explicações, Tempo acaba se mostrando como um castelo de areia: uma obra que exerce fascínio por seu engenho, mas que está fadada a ser efêmera.