E se Charlie Chaplin fizesse terror? E se George A. Romero fizesse romance? A cruza desses filmes improváveis ganha forma em Os Mortos e os Vivos. Lançada originalmente em 2007, trata-se da sexta história em quadrinhos publicada no Brasil — sempre pela editora Mino — de Jason, o pseudônimo artístico de John Arne Sæterøy, norueguês de 58 anos radicado na cidade de Montpellier, na França (depois de morar na Dinamarca, na Bélgica e nos Estados Unidos).

Um dos mais fascinantes quadrinistas do século 21, o minimalista Jason bebe bastante do cinema. Sobretudo dos filmes mudos, referenciados não só nos silêncios — Sshhhh! (2002), sua estreia no Brasil, não tem nenhum diálogo —, mas também na montagem rigorosa das páginas, divididas no mesmo número de quadros, e dos monstros do horror. Buster Keaton inspira a HQ Tell me Something (2004, sem edição nacional), Daqui, Não se Chega Lá (2004) encena um triângulo amoroso entre personagens relacionados a Frankenstein, Werewolves of Montpellier (2010, igualmente inédita no país) tem lobisomens. Suas obras também podem remeter à ficção científica e à guerra, caso de Eu Matei Adolf Hitler (2007), e ao mundo da literatura: os escritores Ernest Hemingway, F. Scott Fitzgerald, Ezra Pound e James Joyce protagonizam A Gangue da Margem Esquerda (2006), ambientada na Paris dos anos 1920, onde se tornam assaltantes. Estes dois títulos receberam, nos EUA, o cobiçado prêmio Eisner, na categoria de melhor quadrinho estrangeiro.

O elenco de Jason é antropomorfizado e vive desventuras, tragicomédias ou mesmo desastres emocionais — vide Ei, Espera... (2001), também premiado nos EUA, com o Harvey de melhor novo talento. Honrando a tradição escandinava de ilustrar nossas aflições e de mergulhar na profundidade psicológica dos personagens (vide o cinema do sueco Ingmar Bergman, vide os filmes dinamarqueses), ele conta uma história sobre arrependimento, solidão e tristeza. Uma história sobre a transformação de sonhos de verão em pesadelo invernal.

Falar sobre o enredo de Ei, Espera... seria estragar a experiência do leitor, que, mesmo advertido pelo título, demora a saber o seu contexto. O que dá para dizer é que Jason demonstra seu poder de síntese, não raro acompanhado por algum lance de realismo mágico (repare na espantosa cena do espirro), e sua capacidade de nos tirar o chão sem que a gente queira sair daquele lugar — é como se encontrássemos um estranho conforto na perturbação. Porque a vida é assim mesmo, né? Todos os seus passageiros carregam tanto doces lembranças quanto culpas pesadas.

Outra virtude de Jason é se apropriar e transcender o chamado cinema de gênero. Eu Matei Adolf Hitler, por exemplo, é um título sensacionalista para uma obra de tom intimista. Não chega a ser mentiroso: estamos diante de um protagonista que recebe a incumbência de viajar em uma máquina do tempo para assassinar o genocida nazista antes que ele dê início à Segunda Guerra Mundial e ao Holocausto do povo judeu. Mas a HQ é menos um thriller de ficção científica do que uma reflexão sobre a vida em sociedade e os relacionamentos contemporâneos.

Na trama, matador de aluguel virou uma profissão corriqueira, um dentista que extrai os problemas com os quais não conseguimos lidar: o vizinho que põe a música no volume máximo de noite, o chefe que prometeu um aumento e que acabou promovendo o colega, a esposa que não nos ama mais, os irmãos, os filhos. Jason parece ter antecipado um mal bastante atual e potencializado pela urgência de felicidade provocada pelas redes sociais: nossa inaptidão à frustração e nossa cultura do imediatismo, temperadas com uma certa frieza que o distanciamento virtual proporciona. É um paradoxo muito bem observado pelo autor: valorizamos o que sentimos, mas nem tanto o que os outros sentem. Só temos empatia por nós mesmos.

O protagonista da história é um desses assassinos, em crise com a namorada. Quando é contratado para ir à Alemanha de 1938 e matar Hitler, algo dá errado — algo dá duas vezes errado, algo dá muito errado. A vida é assim, Jason parece nos dizer, cheia de imprevistos. Ao retornar, o matador está 50 anos mais velho e sua namorada, ainda jovem, está envolvida com outro rapaz. Pode-se encarar como uma metáfora: como envelhecemos quando nos afastamos da arduidade do amor.

Repleto de nuances e ressonâncias, Eu Matei Adolf Hitler usa a aparente segurança do absurdo para espelhar verdades incômodas. A certa altura, uma personagem diz:

— Hitler sumiu em 1938. A Segunda Guerra nunca aconteceu. O mundo não deveria ser um lugar melhor?

A pergunta fica sem resposta. Porque é, no fundo, endereçada ao leitor. Os monstros não habitam fora de nós. Um indivíduo nunca carrega sozinho a culpa pelas dores do mundo. Será que o curso natural do homem é o da violência? Quanto do nosso precioso tempo gastamos com a raiva? Temos as habilidades da tolerância, do diálogo e, quem sabe, do perdão?

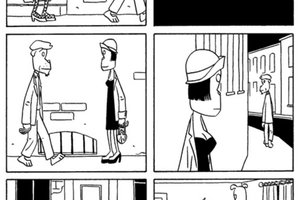

Resiliência e persistência são as habilidades que precisa ter o herói de Os Mortos e os Vivos (tradução de Pedro Cobiaco, 48 páginas, R$ 54,90 — mas você encontra por R$ 29 em promoções), que, como um típico filme mudo, é em preto e branco e "sem som": os raríssimos textos aparecem em cartazes inseridos entre as cenas.

O protagonista — um homem-cachorro como quase todos os demais personagens — é o lavador de pratos de um restaurante. Certa noite, ao sair do trabalho, ele depara com uma prostituta. O sujeito não tem dinheiro para pagar o programa, mas a moça desnuda seus seios para "dar algo com o que sonhar esta noite".

São dois tipos oprimidos e solitários que acabam se revendo fortuitamente. Então, o protagonista calcula quantos dias terá de trabalhar e passa a marcar em um calendário a contagem regressiva até um terceiro encontro. Essa sequência, que ilustra como nas classes desfavorecidas desejo e sacrifício estão imbricados, evoca o Vagabundo interpretado por Chaplin em Luzes da Cidade (1931). Mas daí um asteroide cai na Terra, e George A. Romero assume a direção.

Nos filmes de Romero, os zumbis sempre se prestaram a metáforas sobre a época em que foram gestados. A Noite dos Mortos-Vivos (1968) é uma alegoria política sobre as minorias vítimas de intolerância e preconceito nos Estados Unidos. Em O Despertar dos Mortos (1978), o diretor criticou o consumismo, e em Dia dos Mortos (1985), o militarismo da Era Reagan. Terra dos Mortos (2005), por sua vez, aludiu à desigualdade social, tanto no âmbito das cidades quanto na geopolítica mundial.

Em Os Mortos e os Vivos, os zumbis não são somente obstáculos perigosos no romance do lavador de pratos com a prostituta. Também simbolizam uma sociedade insensível, voraz e repressora — estamos sempre a postos para vestir a toga e decretar nossa sentença.

Jason também rima terror com amor: uma relação a dois, lembra o quadrinista, pressupõe conceder e compartir.