WandaVision, no Disney+, nem terminou mas já entrou na minha lista das melhores séries de super-herói de todos os tempos. Mesmo que os três últimos episódios — o sétimo estreia nesta sexta-feira (19) — sejam um desastre, o frescor narrativo, a coleção de mistérios e a divertida homenagem à história da televisão norte-americana dos primeiros seis capítulos foram suficientes para garantir um lugar neste ranking afetivo.

Aliás, WandaVision simboliza a relação abaixo, que só levou em consideração obras com atores de carne e osso (por isso, ficaram de fora a excelente série de animação do Batman criada em 1992 e a hilariante Jovens Titãs em Ação, em cartaz desde 2013). Há atrações que procuram dar nova roupagem ao gênero, outras que investem na comicidade (ou na sátira), e algumas propõem enigmas. A nostalgia pesou em duas das escolhas, e mais dois seriados se somam à trama da Feiticeira Escarlate e do Visão na celebração de um passado por meio da reinvenção. E quase todos são baseados em histórias em quadrinhos.

O top 6 está apenas em ordem cronológica. Aviso de antemão que você não encontrará alguns queridinhos do público e/ou da crítica, como Lois & Clark: As Novas Aventuras do Super-Homem, que puxava para a comédia romântica, a adolescente Smallville e as juvenis Arrow e Supergirl — todas com heróis da DC, assim como as sonolentas séries da Marvel na Netflix (mesmo a do meu personagem favorito, o Demolidor, ficou esticada demais em 13 episódios). Ganham menções honrosas as inventivas e visualmente fascinantes Legion (2017-2019), que mistura ficção científica e saúde mental e The Umbrella Academy (2019-), que mistura ficção científica e família disfuncional, ambas disponíveis na Netflix.

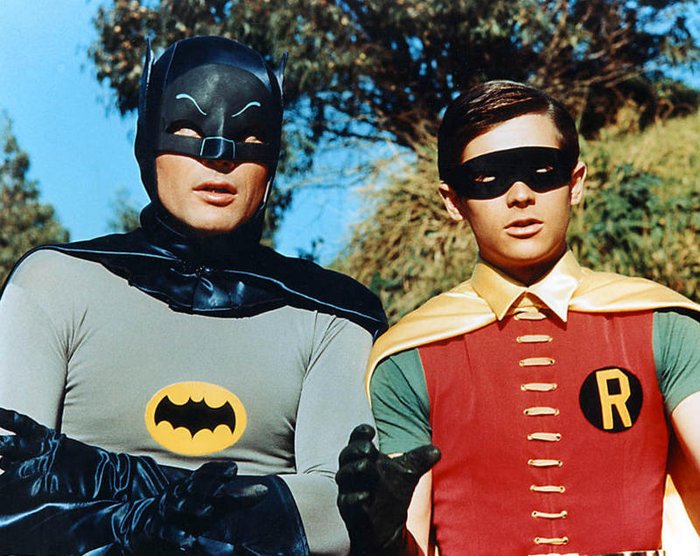

Batman (1966-1968)

O Batman sombrio e violento dos filmes dirigidos por Christopher Nolan pode conviver na alma de um fã com as aventuras coloridas e engraçadas da série de TV dos anos 1960. Criada por William Dozier e Lorenzo Semple Jr., Batman teve 120 episódios e eternizou Adam West (um barrigudinho Homem-Morcego) e Burt Ward (Robin, o Menino-Prodígio) como a Dupla Dinâmica. Na verdade, os dois atores ficaram tão marcados pelos personagens da DC, que nunca mais conseguiram papéis de destaque (a história deles rendeu o filme paródico De Volta à Batcaverna, lançado em 2003 pelo diretor Paul A. Kaufman e estrelado pelos próprios West e Ward).

O seriado apostou na psicodelia da época e em um humor ora pastelão, ora nonsense. Uma cena antológica é a de Batman dançando o batusi, uma piada com o estilo watusi, citada por John Travolta em Pulp Fiction (1994), de Quentin Tarantino. Era embalado por uma música-tema que se tornou clássica, tinha cenas ilustrada por onomatopeias como "Bam!" e "Kapow!" e contou com uma galeria de vilões histriônicos: o Coringa interpretado por Cesar Romero (que, vaidoso, manteve o bigode, parcialmente visível sob a maquiagem branca), o Pinguim de Burgess Meredith (futuro indicado ao Oscar de melhor ator coadjuvante, por O Dia do Gafanhoto e por Rocky), o Charada de Frank Gorshin (indicado ao prêmio Emmy) e a Mulher-Gato, encarnada primeiro por Julie Newmar e depois por Eartha Kitt. No Brasil — onde uma caixa de DVDs reuniu todas as temporadas —, Batman popularizou bordões como "Santa arapuca!", entre outras exclamações de Robin, e as as chamadas para os próximos episódios: "Na próxima semana, na mesma bat-hora, no mesmo batcanal".

O Incrível Hulk (1977-1982)

O seriado O Incrível Hulk, produzido entre 1978 e 1982 e criado por Kenneth Johnson a partir dos gibis da Marvel, marcou a minha infância. Bill Bixby interpreta o cientista David (e não Bruce, como nas HQs) Banner, que se transforma no chamado Golias Esmeralda toda vez que se enfurece ou é ultrajado. Aí, entra em cena, com maquiagem verde e roupas rasgadas, o fisiculturista Lou Ferrigno, que mais tarde, em 2003, fez uma ponta no Hulk do diretor Ang Lee.

Os episódios — com mais drama do que ação — seguem um roteiro básico: Banner viaja pelos Estados Unidos em busca da cura e, a cada cidade, arranja emprego e amigos (enquanto isso, era perseguido pelo repórter Jack McGee, papel de Jack Colvin durante as cinco temporadas). Então, o herói maldito lida com temas como alcoolismo, abuso sexual e violência doméstica, até sua explosão de raiva – sequência muito imitada pelas crianças. Ao final, Banner precisa fugir para outro lugar, embalado por um entristecido solo de piano composto por Joseph Harnell. Uma pena que o seriado não esteja disponível no Disney+, porque os direitos do personagem para aventuras solo estão com a Universal. Mas chegou a ter todas as temporadas lançadas em DVD.

Heroes (2006-2010)

Sei que Heroes acabou se tornando um abacaxi e confesso que nem vi até o final, mas a primeira temporada mora no meu coração (todas saíram em DVD). Surgida diretamente para a TV, pelas mãos de Tim Kring e Joe Pokaski, a série é uma mistura de X-Men e Lost. Dos gibis da Marvel, importa a ideia de que super-heróis são o próximo passo da evolução genética. De Lost, pega emprestada a estrutura da colcha de retalhos, costurando as relações entre muitos personagens e dando poucos pontos com nó.

A saga dos mutantes aparece também na figura do geneticista indiano que mapeou os seres "especiais", à la Professor Xavier, nas viagens no tempo para evitar um apocalipse — inesquecível o bordão "Salve a cheerleader, salve o mundo!", dito pelo nerd japonês Hiro Nakamura (Masi Oka) — e nas características de alguns heróis. Um tem fator de cura como Wolverine, outro absorve habilidades como Vampira, um terceiro é telepata como Jean Grey, a Fênix.

O bacana é que a gente vai descobrindo esses poderes aos poucos, às vezes com os próprios personagens. Enquanto isso, eles e nós vamos refletindo sobre o que é ser diferente, seja do ponto de vista étnico, religioso, sexual, físico, político... Encaramos isso como bênção ou fardo? Nos isolamos ou buscamos pertencer a um grupo? Ficamos interessados apenas em nosso próprio bem ou em uma causa universal?

Watchmen (2019)

Por falar em Lost, um de seus criadores, Damon Lindelof, é o responsável por Watchmen, vencedora de 11 prêmios no último Emmy, incluindo melhor minissérie, atriz (Regina King), ator coadjuvante (Yahya Abdul-Mateen II) e trilha sonora (assinada por Atticus Ross e Trent Reznor e fundamental para o clima da trama). A obra, disponível no HBO Go e em DVD, é baseada em uma famosa e premiada história em quadrinhos da segunda metade dos anos 1980. Quem leu a HQ de Alan Moore e Dave Gibbons vai pescar mais rapidamente as referências, como a chuva de lula e as primeiras aparições ou citações de personagens como Ozymandias e Dr. Manhattan. Mas Watchmen foi muito feliz em criar uma trama central totalmente nova e absolutamente atual.

Os novos heróis da minissérie, como a Sister Night (Regina King) e o Looking Glass (Tim Blake Nelson), lidam com a violência contra negros nos Estados Unidos. O inimigo é uma organização racista, a Sétima Kavalaria, que, como a Ku Klux Klan da vida real, prega a supremacia branca. Desde o primeiro episódio, que reencena o Massacre de Tulsa, em 1921, durante anos apagado da história oficial americana, Watchmen mostra como os traumas da escravidão passam de geração a geração.

The Boys (2019-)

Desenvolvida por Eric Kripke, The Boys é uma série sobre super-heróis em que os súpers não são, necessariamente, heróis. Como Watchmen, mas sem a profundidade nem a sofisticação narrativa da minissérie, a adaptação do Amazon Prime Video para os gibis escritos por Garth Ennis e desenhados por Darick Robertson exerce uma visão crítica do gênero.

Enquanto Watchmen discute o super-herói como um agente nascido do supremacismo branco e a máscara como uma senha para o fascismo e a violência, The Boys mostra esse tipo de personagem a serviço do militarismo americano (não é à toa que usam uniformes) e dos conglomerados empresariais. São um produto, uma franquia, como a do universo cinematográfico da Marvel. São também uma metáfora ácida de Hollywood, um lugar onde as pessoas podem corromper ou serem corrompidas em nome da fama e do dinheiro.

A primeira das duas temporadas já disponíveis estabeleceu o conflito. De um lado, temos Os Sete, uma versão nada exemplar da Liga da Justiça, o supergrupo da DC. Homelander, o Capitão Pátria (Antony Starr, em uma interpretação terrivelmente cativante), tem superpoderes como o do Superman, mas é um vilão disfarçado de herói: oscila entre o cinismo, a fúria e a dissimulação. Rainha Maeve (Dominique McElligott) é uma Mulher Maravilha desencantada. Trem Bala (Jessie Usher), veloz como o Flash, mas sofre de dependência química. The Deep, o Profundo (Chace Crawford), uma espécie de Aquaman, é um abusador sexual. Black Noir (Nathan Mitchell) faz às vezes de um Batman mais violento e completamente calado. A mais nova integrante é Starlight, a Luz-Estrela (Erin Moriarty), uma garota interiorana, empresta seus olhos inocentes para o público ver, por dentro, os podres d'Os Sete.

É outro jovem simples e simpático, Hughie (Jack Quaid), quem nos guia no lado dos mocinhos, por assim dizer. Sob o comando de Billy Bruto (Karl Urban) e com a presença ainda de Leitinho (Laz Alonso), Francês (Tomer Kapon) e Kimiko (Karen Fukuhara), The Boys é o grupo que tenta desmascarar os super-heróis. O objetivo é expor que eles são, na realidade, um bando de viciados em uma droga chamada Composto V (que lhes dá os poderes especiais) a serviço de uma empresa gananciosa e inescrupulosa, a Vought.

WandaVision (2021)

WandaVision, a primeira série da Marvel no Disney Plus, é a um só tempo saudosista e inovadora. Por um lado, a obra criada pela roteirista Jac Schaeffer (a mesma do vindouro filme da Viúva Negra) presta uma homenagem à história da TV americana. Por outro, essa celebração permite romper com a fórmula que vinha sendo adotada nas adaptações dos quadrinhos dos superseres da empresa — não temos mais a jornada do herói, sequer está claro quem é o vilão, e se no cinema os momentos de tolice trazem alívio cômico até para tramas apocalípticas (vide as duas últimas aventuras dos Vingadores), aqui inverte-se a mão: a gravidade vai ganhando terreno sobre o humor.

Trata-se de um seriado que exige um pouco mais do espectador: precisamos conhecer o passado dos personagens (surgidos, no cinema, em Vingadores: A Era de Ultron, de 2015) para compreender que há algo de muito estranho acontecendo, e precisamos conhecer o passado da teledramaturgia dos Estados Unidos para compreender as referências, que não têm nada de gratuitas: acrescentam camadas, criam expectativas, intensificam o suspense.

No primeiro episódio, Wanda Maximoff (Elizabeth Olsen), a Feiticeira Escarlate, e o androide Visão (Paul Bettany) são apresentados como um típico casal dos subúrbios norte-americanos. No caso, Westview, no Estado de Nova Jersey, onde os demais 3 mil e pouco moradores desconhecem os superpoderes dos vizinhos — manipular com a mente objetos e pensamentos no caso dela, ficar intangível ou resolver num átimo a burocracia do trabalho no caso dele. As cenas são em preto e branco, e o tom de comédia romântica é acentuado pelas risadas da plateia, a claque, e pela duração da história (menos de meia hora). É uma alusão aos clássicos I Love Lucy (1951-1957) e The Dick Van Dyke Show (1961-1966). A partir daí, a série vai avançando no tempo, nos costumes e nos mistérios.