Expressa no título, a principal virtude da coleção Narrativas Periféricas traz consigo um dilema para o resenhista. Por um lado, é essencial, para a renovação e a diversidade do quadrinho brasileiro, que jovens autores – nascidos nas quebradas de São Paulo e Salvador – ganhem circulação nacional por uma editora de porte e de prestígio como a Mino, que publica no país obras do canadense Jeff Lemire, do americano Box Brown, do norueguês Jason, do gaúcho Rafael Grampá e do paraibano Shiko, entre outros. Por outro, com que régua medir o resultado? Afinal, HQs produzidas na periferia raramente ganham projeção no mercado, e os seis títulos lançados neste ano acabam tendo como comparativo obras de quadrinistas mais consolidados. O risco é de ser condescendente ou negativista, priorizando aspectos técnicos em detrimento das vozes promissoras e das perspectivas fora do comum.

— Temos um Brasil profundo que nunca teve a chance de contar suas histórias. É a periferia da periferia. Tudo o que conhecemos, com maravilhosas exceções, são de um olhar estrangeiro, digamos, de uma visão que a elite tem sobre a periferia. Isso é um problema sério, porque vai criando um imaginário do que é o país — comenta Janaína de Luna, a editora da Mino. — A primeira coisa que eu disse aos participantes é que eu não queria histórias de periferia, queria histórias feitas pela periferia.

A ideia surgiu em março de 2019, na primeira edição da PerifaCon, um evento de cultura pop aos moldes da famosa ComicCon Experience, mas de graça e voltada para a comunidade da periferia de São Paulo. Janaína conta que se sentia "incomodada" com a falta de autores negros no mercado brasileiro, com as ressalvas de nomes como Marcelo D'Salete (dos premiados Cumbe e Angola Janga), Jefferson Costa, Rafael Calça (autores de Jeremias: Pele, da coleção Graphic MSP) e Gabriel Dantas (de Me Perdoe por te Decepcionar pela Décima Vez), entre outros poucos.

— Mais de 200 trabalhos foram inscritos. Tínhamos estabelecido uma cota de 50% para negros, mas praticamente todos eram negros — diz a editora.

Desse total, 18 foram selecionados para uma vivência. Nove sobraram, e seis seguiram adiante com o projeto. A própria Jana e o quadrinista Pedro Cobiaco ministraram aulas semanais para os jovens autores – alguns já tinham alguma experiência digital, "mas muito incipiente". Shiko deu uma masterclass sobre a produção da HQ Três Buracos, e os gêmeos Fábio Moon e Gabriel Bá, da premiada Daytripper, conversaram sobre a construção de uma carreira.

O resultado é uma coleção que alterna bons e maus momentos, com seis volumes ao preço de R$ 35 cada. De modo geral, a arte é simples, embora dois dos seis volumes se sobressaiam pela originalidade. Os roteiros dividem-se entre tramas que retratam o dia a dia das comunidades – ora com tom tragicômico, ora com uma pegada poética, ora com um jeitão de thriller – e histórias que investem em gêneros como a ficção científica, a fantasia e a aventura à la mangás.

Quando a Música Acabar, de Isaque Sagara, é ambientado em 1991, quando a aids ainda era equivalente a uma sentença de morte. O diagnóstico baratina por completo a vida de Lisa, uma das jovens personagens paulistanas envolvidas com uma festa onde todas as linhas vão se cruzar. Mas o desenvolvimento é cheio de clichês, incluindo o clímax, que pode ser antevisto muito cedo.

Shin, de Isaac Santos, tem o mérito do protagonismo negro em uma aventura futurista. D é um pai solteiro que está para se afastar de seus dois empregos: o "normal", em uma empresa, e o de matador. O interessante dilema que se vislumbra – o de um homem que precisa semear a vida (a de sua filha) enquanto planta a morte – perde espaço para cenas de ação confusas. Também é confuso o desenvolvimento de Para Todos os Tipos de Vermes, da soteropolitana Kione Ayo, que mistura ficção científica de estética meio mangá, meio cyberpunk com um painel sobre desigualdade social. Ali, a humanidade teve de se mudar para dentro de vermes gigantes. A classe mais pobre vive nos intestinos e é oprimida pelos que moram fora, os lipídicos.

Thomas: La Vie en Rose, de Arthur Pigs, revela um autor com bom ouvido para o cotidiano de trabalhadores desprezados pela sociedade, como os operadores de call center, e com a ambição de, por meio do humor, falar sobre coisas sérias. Os traços simples, com rostos arredondados e olhos grandes (mas pupilas bem pequeninhas), escondem inteligentemente do leitor a gravidade de alguns dos temas abordados – sem dar spoiler, pode-se citar a depressão.

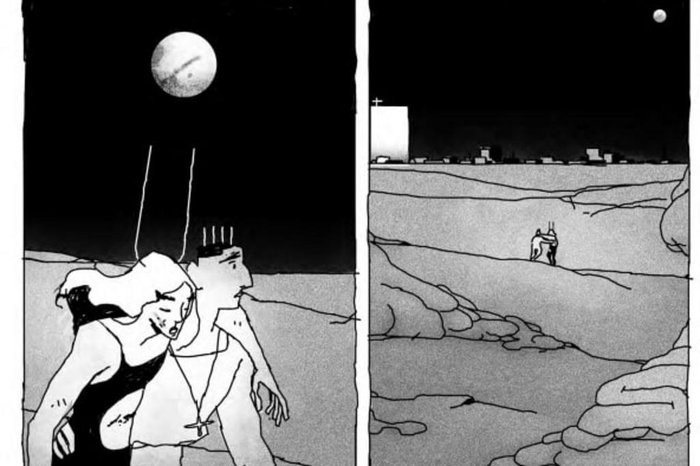

Um dos destaques da coleção é Pomo, de Eryk Souza. Com uma arte nada convencional, esguia e acinzentada, a história se passa em um futuro distópico. O protagonista é um homem que resgata e abriga clandestinamente o que parece ser um alien andrógino. Por meio do enredo que remete à sci-fi francesa, a HQ reflete sobre preconceito, intolerância, desejos reprimidos e o poder exercido por pastores religiosos.

Única obra em formato maior, Crianças Selvagens, de Gabriel Brito, o Gabú, é também a que apresenta um autor mais maduro, tanto na arte quanto no discurso. Sua HQ faz lembrar de Castanha do Pará, de Gidalti Jr., o primeiro ganhador do prêmio Jabuti da categoria, em 2017. São temas, personagens e abordagens semelhantes.

Castanha do Pará é sobre um adolescente filho de uma prostituta, ambos à mercê de um homem agressivo. Antropomorfizado (tem cabeça de urubu), o garoto transita pelas ruas de uma cidade grande em busca de um alívio nem sempre saudável ou honrado – mas quem somos nós para julgar?

Em Crianças Selvagens, Gabú retrata a infância desprotegida, vítima da negligência ou do abandono familiar, também sob a ameaça de um padrasto violento, e que acaba fugindo de casa. Na rua, junta-se a um outro guri, com quem descobre o apoio e a diversão, e com quem envereda pelo mundo dos pequenos crimes – ambos disfarçados, vejam só, com fantasias de pássaro de algum bloco de Carnaval. Ao mesmo tempo em que firmam a conexão com Castanha do Pará, os adereços permitem ao autor alçar voos poéticos, sem perder de vista a brutalidade a que são expostos meninos e meninas em condição de rua.