Nome seminal da ficção científica, o escritor estadunidense Philip K. Dick nunca viu as adaptações de sua obra. Morreu quase quatro meses antes da primeira delas, Blade Runner: O Caçador de Androides, que estreou nos Estados Unidos no dia 25 de junho de 1982 e tem duas versões disponíveis na HBO Max (leia ao final). Quarenta anos atrás, o público não deu bola para o filme dirigido por Ridley Scott e protagonizado por Harrison Ford, e os críticos se dividiram: uns elogiaram o tema e o visual, outros reclamaram do ritmo compassado e da falta de ação. Quarenta anos depois, este é um dos títulos mais celebrados do gênero e um dos mais cultuados do cinema como um todo.

Blade Runner é a versão do romance Androides Sonham com Ovelhas Elétricas?, lançado por Dick em 1968. O livro prospectava como seria o mundo e a vida em 1992 — o ano foi trocado para 2021 em edições posteriores, e o filme está ambientado em novembro de 2019. Outra diferença é de cenário: San Francisco deu lugar a Los Angeles.

A Terra foi arrasada por uma guerra atômica que deixou como saldo uma chuva tóxica que extinguiu quase a maioria dos animais. Os Estados Unidos estão tomados por imigrantes orientais. As pessoas se locomovem nas grandes cidades em carros voadores, em meio a edifícios com centenas de andares. Chove sem parar, e a poluição quase impede que se veja a luz do sol.

Robôs com aparência humana, os replicantes trabalham em regime de semiescravidão em estações espaciais. Alguns se revoltam e tentam se infiltrar entre os homens. Personagens como Pris (Daryl Hannah) e Roy (Rutger Hauer) tornam-se, então, alvos de Rick Deckard, o caçador de recompensas interpretado por Ford.

Quando assumiu o projeto escrito por Hampton Fancher e David Webb Peoples, Ridley Scott já tinha prestígio por seu longa de estreia, Os Duelistas (1977), e por outra ficção científica, Alien: O Oitavo Passageiro (1979). Mas seu temperamento genioso e seu estilo perfeccionista provocaram conflitos com os produtores, cada vez mais descontentes com os custos crescentes do orçamento (fechou em US$ 30 milhões) — no qual também pesou uma greve dos roteiristas de Hollywood deflagrada durante as filmagens — e temerosos do risco de fracasso comercial daquele enredo com mais reflexão do que ação (US$ 41,7 milhões foram arrecadados nas bilheterias).

Se não houve retorno financeiro, pelo menos Blade Runner concorreu ao Oscar, nas categorias de direção de arte e efeitos visuais, ganhou três Baftas (da Academia Britânica) — os de fotografia (Jordan Cronenweth), design de produção (Lawrence G. Paull) e figurinos (Charles Knode e Michael Kaplan) — e disputou o Globo de Ouro de melhor música original. Esta foi composta pelo grego Vangelis (1943-2022), que misturou os sintetizadores do rock progressivo com o saxofone do jazz e influências árabes. O resultado, tão atmosférico quanto marcante, é uma trilha indissociável do filme, evocada sempre que lembramos de uma cena — e vice-versa.

Se não conquistou bolsos, Blade Runner — redescoberto pouco depois graças ao boca a boca e à popularização do VHS — arrebatou corações e mentes. Cruza de ficção científica existencialista com policial noir futurista, foi pioneiro em uma estética visual que seria replicada nas décadas seguintes, consagrou no imaginário popular cenas como o duelo final — quando, na iminência da morte, Roy faz o emocionante monólogo de exaltação à vida ("Todos esses momentos ficarão perdidos no tempo, como lágrimas na chuva") — e mostrou-se visionário na abordagem de temas científicos, éticos e sociais permanentemente em pauta (e que foram retomados em Blade Runner 2049, a continuação realizada por Denis Villeneuve, estrelada por Ryan Gosling e Harrison Ford e lançada em 2017).

Quanto aos temas do filme, é fundamental retornar ao personagem do início deste texto. Aliás, depois de Blade Runner, esse movimento de retorno a Philip K. Dick tornou-se frequente em Hollywood. Os 36 romances e mais de 100 contos do escritor morto aos 53 anos já renderam mais de 40 longas, curtas e seriados — entre os títulos recentes, estão O Homem do Castelo Alto (2015-2019), uma distopia em que os EUA foram dominados, na Segunda Guerra Mundial, pela Alemanha nazista e pelo Japão imperial, e a série de animação Blade Runner: Black Lotus (2021), que se passa em 2032.

Nascido em Chicago, Dick morou grande parte de sua vida na Califórnia, onde ambientou a maioria de suas histórias. Mas o sol, as praias e as garotas de biquíni que caracterizam aquele Estado deram lugar às sombras, à chuva e a tipos como o do filme O Homem Duplo (2006), personagens dementes, viciados em drogas, em crise de identidade ou acuados por um aparato estatal — capaz de dominar corpos, controlar pensamentos e até ditar futuros.

Futuro: eis uma palavra-chave para entender o apreço do cinema pelo escritor que deu origem a O Pagamento (2003), O Vidente (2007) e Os Agentes do Destino (2011), entre outros filmes talvez não tão badalados. Em suas obras, Dick inventou o porvir, fez previsões, deu asas para a imaginação dos cineastas.

Por exemplo, temos outro filme que faz aniversário redondo em 2022, Minority Report (2002), dirigido por Steven Spielberg e protagonizado por Tom Cruise. A ação se passa em 2054. A polícia tem a capacidade de zerar a criminalidade, ao prender futuros contraventores e assassinos antes que eles cometam seus crimes. O sucesso se deve a um trio de videntes mutantes, os precogs (pré-cognitivos). Todos os passos das pessoas são monitorados.

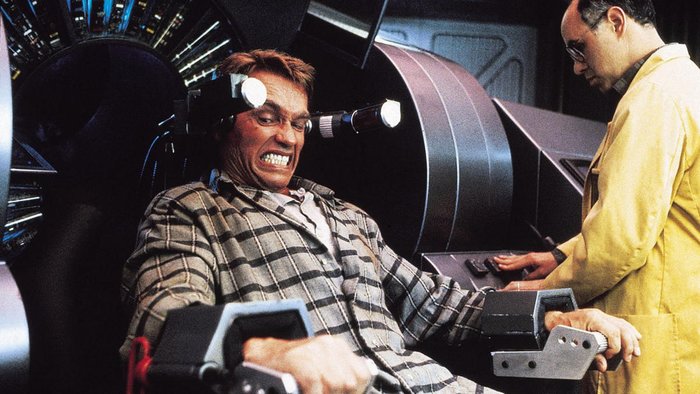

Já O Vingador do Futuro (1990), de Paul Verhoeven, adapta uma trama ambientada em 2084, quando a Terra mantém colônias de férias em Marte. Mas só para quem tem muito dinheiro. Trabalhadores assalariados precisam recorrer a implantes digitais que simulam viagens. No planeta colonizado, há um movimento revolucionário contra o empresário que tem o monopólio do oxigênio.

As muitas versões de um clássico

O Blade Runner que você viu pode não ser o que Ridley Scott filmou. A adaptação cinematográfica da história escrita por Philip K. Dick é um exemplo por excelência da política de relançamento que ficou conhecida como versão do diretor.

Estão presentes todos os fatores, desde decisões de estúdio (no caso, a Warner) à revelia do diretor, o que inclui não apenas cortes, mas também enxertos, até a obsessão do cineasta em lapidar sua obra. Ao todo, houve sete versões de Blade Runner. As mais famosas são a original, de 1982 (em cartaz na HBO Max e, para aluguel, em Apple TV e Google Play), a Director's Cut, de 1992 (para alugar em Apple TV), e The Final Cut, de 2007 (que pode ser vista na HBO Max e alugada em Amazon Prime Video, Apple TV e Google Play). Essa é a única sobre a qual Scott teve controle absoluto.

As três têm mais ou menos a mesma duração — 113, 116 e 117 minutos, respectivamente —, mas há diferenças significativas entre essas duas últimas e a que o estúdio lançou inicialmente. Em primeiro lugar, não há a narração em off do personagem interpretado por Harrison Ford, Deckard — recurso que, se por um lado, reforçava a aproximação de Blade Runner com o policial noir, por outro é desnecessário e intrusivo. Estão presentes três cenas violentas que foram cortadas do filme original no mercado estadunidense: a do replicante Roy perfurando os olhos de seu criador, a da replicante Pris segurando Deckard pelas narinas e a da mão de Roy sendo perfurada por um prego. Por outro lado, caiu fora o "final feliz" imposto pela Warner e montado com sobras das filmagens de O Iluminado (1980), de Stanley Kubrick. E Scott adicionou mistério com a cena do sonho com um unicórnio: será que Deckard também é um replicante?

A versão de 2007 também ganhou melhoria de som e imagem e ajustes nos efeitos visuais. O mais significativo é a correção por computação gráfica da cena da morte da replicante Zhora (antes, percebia-se o rosto da dublê). Também foi alterado, com nova dublagem, o número de replicantes mortos antes da caçada, agora dois em vez de um, para fechar a conta dos seis que fugiram com os quatro que precisam ser mortos.