Ao celebrarem o visual carregado de sombras, os personagens de moral duvidosa e as tramas fatalistas do cinema noir, Ed Brubaker e Sean Phillips formaram, paradoxalmente, uma das duplas mais brilhantes, virtuosas e longevas dos quadrinhos contemporâneos.

Com uma sintonia que já foi comparada àquela entre o diretor Martin Scorsese e o ator Robert De Niro, o escritor estadunidense de 54 anos e o artista britânico de 56 produzem em parceria há duas décadas. Mas praticamente todas as suas obras são inéditas no Brasil, como a premiada The Fade Out (2014-2016), que se passa na Hollywood de 1948, gira em torno da morte de uma atriz em ascensão e traz no elenco um ator à la Montgomery Clift, uma loira platinada tipo Veronica Lake e um roteirista beberrão incluído na famigerada lista dos artistas considerados subversivos. Ou Fatale (2012-2014), em que fundem o policial ao sobrenatural, tendo como protagonista uma mulher imortal que atravessa as décadas de 1930, 1950, 1970 e 1990 enquanto é perseguida por um culto com ares dos contos de H.P. Lovecraft.

Essa lacuna começa a ser preenchida em julho, quando a Mino lançará Pulp (2020), a primeira de várias HQs de Brubaker e Phillips já anunciadas pela editora paulista (tradução de Dandara Palankof, 80 páginas, R$ 69,90). As seguintes são Kill or Be Killed (2016-2018), com quatro volumes entre setembro e março de 2022, My Heroes Have Always Been Junkies (2018), em dezembro de 2021, e os sete capítulos originais de Criminal, a partir de abril. Há a promessa de que outros títulos serão publicados, incluindo The Fade Out, Fatale, Velvet e Cruel Summer.

Brubaker e Phillips sedimentaram as bases de seu trabalho em Criminal (não confundir com a homônima série da Netflix), que desde 2006 já teve um total de nove edições encadernadas (as duas primeiras, Coward e Lawless, foram as únicas HQs da dupla que haviam sido lançadas no Brasil) e uma graphic novel (My Heroes Have Always Been Junkies). O artista britânico equilibra realismo e estilização, apostando na expressividade dos personagens e contando com a inestimável companhia de coloristas como Elizabeth Breitweiser, Val Staples e Jacob Phillips — seu filho. O escritor estadunidense retoma, em narrativas ambientadas no século 21, nos anos 1970 ou na década de 1980, quase todos os clichês do noir: os pequenos criminosos, os assassinos cruéis, as femmes fatales, os barões do submundo, os bartenders que sabem tudo, os capangas dotados de um código de ética e os homens tragados por seus próprios desejos. Cozinham esses ingredientes com afeto e sofisticação, mas sem glorificar o crime. Seus personagens estão longe de serem heróis, embora despertem empatia. Só que nem os autores, nem eles próprios escondem seus podres ou douram sua índole. São íntegros em sua baixeza — ainda que aqui e ali elevem-se no meio de gente pior.

Integridade é uma palavra chave para entender o sucesso das histórias policiais de Ed Brubaker e Sean Phillips. Para o bem ou para o mal, em Criminal eles mergulham no lodo emocional de homens brancos (com a honrosa exceção de The Dead and The Dying, em que os protagonistas são negros). Por um lado, a coisa pode soar como white people's problem; mas a voz encontrada por Brubaker é tão autêntica, que somos seduzidos como marinheiros por sereias: sabemos que, de um jeito ou de outro, vamos quebrar a cara, mas rumamos resolutos para os rochedos.

Os personagens de Criminal tentam fugir desse destino que conhecem tão bem. Por vezes, são patéticos na sua fé em um sonho, em outras, a vingança é o único sentido de suas vidas. Todos buscam os braços de outros (geralmente, outras) porque não suportam a solidão que tanto lhes convém. Todos carregam traumas familiares, daí que muitos procurem, a seu modo, recriar ou inventar laços. Não é por acaso que personagens centrais de uma história apareçam como coadjuvantes quase desimportantes em outras: como uma família, estão todos unidos pelo sangue.

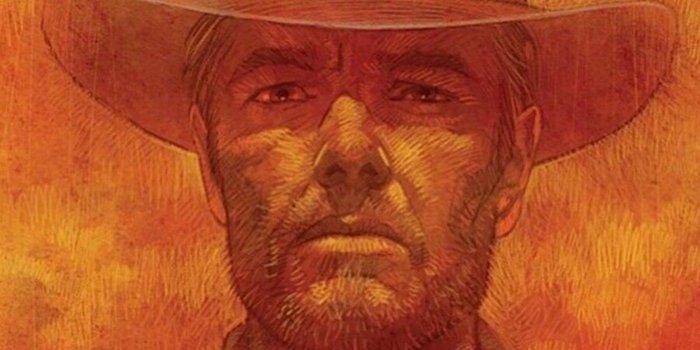

Pulp, a reestreia de Brubaker e Phillips no Brasil, é um belo cartão de visitas. Ao contarem a história de um velho escritor de romances populares de faroeste, Max Winters, na Nova York de 1939, eles abordam alguns de seus temas prediletos: o crime como forma de ascensão ou mesmo sobrevivência em um país que venera o dinheiro e onde impera a cultura do self-made man (até por conta da omissão do Estado em setores como saúde pública e ensino superior); a crítica aos mecanismos exploratórios da indústria do entretenimento; a ética que separa os bandidos daqueles que têm prazer em infligir o mal; a solidão de quem trilha esse caminho fora da lei — uma solidão que, inevitavelmente, nos brinda com monólogos interiores absolutamente autênticos e fluidos.

Mas há mais, e é aí que as poucas páginas de Pulp se agigantam. Com a impecável e estonteante colorização de Jacob Phillips, Brubaker intercala a trama entre as narrativas do mítico Velho Oeste, as memórias de Max Winters e o contexto sociopolítico da Nova York pré-Segunda Guerra Mundial. Só que Pulp não fala apenas do passado: reflete sobre questões que andam tirando o sono de quem acredita que o mundo não deveria pertencer aos monstros; observa como esses últimos são, quase sempre, financiados por empresas; e mostra que nutrir ideais nobres não significa deixar de sujar as mãos. O ódio não deve ser apenas denunciado: precisa ser combatido.

Em Kill or Be Killed, o protagonista se vê na situação expressa no título: matar ou ser morto. Dylan, um universitário de 20 e tantos anos, está apaixonado por sua melhor amiga, Kira, mas ela namora o colega de quarto dele, Mason. O enrosco romântico culmina em uma tentativa de suicídio, do qual Dylan é salvo por um demônio — ou seria uma alucinação? Fato é que o personagem, para continuar vivo, torna-se obrigado a assassinar uma pessoa por mês — quem merece morrer?

Nesta obra, que deve ganhar uma adaptação cinematográfica pelas mãos de Chad Stahelski — diretor dos filmes estrelados pelo assassino profissional John Wick —, Brubaker examina a realidade do vigilantismo, as ramificações da violência e a moralidade seletiva da sociedade e, por consequência, dos governos. Os monólogos interiores de Dylan comentam com ironia a vocação estadunidense para o individualismo e para a beligerância: "Eu não acredito em destino, mas você não pode negar que as coisas na vida às vezes se encaixam como se realmente houvesse um grande plano cósmico em ação. O que seria péssimo para cerca de 95% de nós, certo? Porque isso significa que tudo em sua vida é exatamente como deve ser. Todo o seu esforço para mudar as coisas... Toda a ideia de autodeterminação... É tudo uma piada. Se você tem uma vida de merda e triste, é porque ela foi predeterminada. Talvez por Deus, se você acredita em Deus. É por isso que, a menos que você nasça bilionário ou algo assim, rejeitamos o destino. Temos que acreditar que não estamos presos em qualquer lugar em que o mundo decidiu nos cuspir. Temos que acreditar que fazemos nosso próprio destino".

O típico protagonista masculino de Brubaker e Phillips dá lugar a uma moça em My Heroes Have Always Been Junkies. Ellie é a jovem filha de uma viciada em heroína. Tornou-se uma expert e uma fã de cantoras, escritores, roqueiros, pintores etc. que tinham alguma forma de dependência química — uma porta para o abismo, mas também uma escada para suas mais memoráveis criações.

Internada ela própria em uma clínica de reabilitação, Ellie desfila suas memórias e seu conhecimento com um misto de encanto e melancolia. Nesse mesmo palco, começa a se aproximar de um rapaz. E aí o leitor já está enredado e já sabe o que vai acontecer.

Sim, isso mesmo: ao contrário do que o senso comum pressupõe, em My Heroes Have Always Been Junkies a mágica não está na imprevisibilidade, mas na inevitabilidade. Dois apaixonados pela tragédia, Brubaker e Phillips nos pegam pelas mãos para trilhar esse passeio clandestino. Estamos tão próximos que podemos intuir os passos futuros — mas a suposta falta de surpresa não torna a HQ menos arrebatadora. Pelo contrário: desde o prólogo à beira da praia, onde Ellie descreve os bastidores de uma canção chamada Stevie Smith (de Vic Chesnutt), sabíamos que esta seria uma história em que, por baixo da beleza inebriante, a tristeza se faria tremendamente palpável.