Depois de ver O Irlandês no cinema, me atrevo a dizer que talvez o ideal é mesmo assistir na Netflix, que financiou e que exibe o melancólico épico de Martin Scorsese em sua plataforma de streaming. Claro que a tela grande, o convite à imersão e a virtual ausência de distrações ou interrupções farão falta, mas o conforto do lar ou a praticidade do celular oferecem pelo menos duas vantagens para a fruição do filme – que, no meu entendimento, não é a obra-prima do diretor norte-americano, como andam afirmando; na minha escala pessoal, está abaixo de títulos como Touro Indomável (1980) e O Aviador (2006), Os Bons Companheiros (1990) e Os Infiltrados (2006). Mas, ainda assim, merece suas 10 indicações ao Oscar.

Um dos benefícios da versão via streaming, o mais evidente, diz respeito ao tempo. Infelizmente, na correria que fizemos das nossas vidas, é um luxo dispor de três horas e meia para ir ao cinema – isso sem contar os deslocamentos de ida e volta. Ainda que possa representar uma ruptura no possível enlevo, a opção de fracionamento deve atrair muitos espectadores com agendas lotadas.

O outro fator a contribuir para a experiência caseira também tem a ver com tempo, mas daí o que transcorre dentro do próprio filme. Cai bem ao espectador de O Irlandês (The Irishman) uma segunda tela, em que possa pesquisar e tirar dúvidas sobre os episódios históricos e os personagens reais citados ou retratados ao longo de uma trama que atravessa cinco décadas, costurando um panorama político, policial e social dos Estados Unidos entre os anos 1950 e os 2000.

O fio condutor é Frank Sheeran, o Irlandês, personagem interpretado por Robert De Niro como nos seus bons tempos: com um misto de brutalidade e fragilidade, um olho para Deus, o outro para o Diabo, mas sem grandiloquências desnecessárias – seu sofrimento é quase silencioso, sua violência chega a ser discreta. Ele precisa dessa discrição, afinal, trata-se de um sujeito que ganha a vida "pintando casas", o apelido insuspeito dado ao ofício dos matadores da máfia italiana. Frank é um homem ciente de que "três pessoas só guardam um segredo quando duas delas estão mortas". O veterano da Segunda Guerra Mundial vai se envolver com chefões como Russell Bufalino e Joseph "Crazy Joe" Gallo; vai testemunhar a frustração dos mafiosos diante da revolução cubana liderada por Fidel Castro (que acabou com os lucrativos cassinos); vai assistir à ascensão e queda do clã Kennedy (John, o presidente, e Robert, o procurador-geral, ambos supostamente assassinados por traírem a instituição criminosa); e vai, principalmente, trabalhar como capanga de Jimmy Hoffa, que comandou o bilionário sindicato dos transportadores de carga americanos entre 1957 e 1971 e que, quatro anos depois, quando tentava retomar seu poder, desapareceu, sob circunstâncias investigadas à exaustão mas nunca esclarecidas.

O Irlandês "desvenda" esse mistério, mas por uma perspectiva particular: o roteiro escrito por Steven Zaillan (vencedor do Oscar por A Lista de Schindler) baseia-se nos depoimentos que Frank Sheeran deu ao ex-promotor e advogado de defesa Charles Brandt, autor do livro I Heard You Paint Houses ("Ouvi dizer que você pinta casas", 2004), lançado no Brasil com o título do filme pela editora Seoman. Scorsese deixa claro isso desde o primeiro plano, quando, após um travelling da câmera que faz lembrar outros de seus célebres planos-sequência, encontramos o velho Frank em um asilo. É ali que ele, sentado em uma cadeira de rodas, começará a narrar a sua versão da história, as coisas que nunca esqueceu e as coisas que preferia ter esquecido, temperadas por lapsos e omissões (ou delírios e fantasias: pelo menos dois artigos recentes, publicados pela revista online Slate, em agosto, e pela New York Review of Books, em setembro, desmentem o relato de Sheeran).

A memória é um fardo, mas também é aquilo que permite medirmos a nós mesmos – ao olharmos para trás e vermos os passos que trilhamos – e que nos mantêm vivos perante os outros – a certa altura, Frank conta que Hoffa, "nos anos 1950, era maior do que Elvis, e nos 1960, era maior do que os Beatles", mas, tanto tempo depois de sua morte, seu nome já não diz nada para uma enfermeira que cuida do gângster aposentado: "Jimmy quem?".

Pode ser também um comentário sobre o presenteísmo e o imediatismo das novas audiências, um recado para os espectadores apressados que não param para esse demorado mergulho na História (que, verdade seja dita, poderia ser encurtado em muitos minutos). Um público ao qual Scorsese criticou por tabela ao reclamar dos filmes da Marvel – que não seriam o cinema como ele conhece, mas um parque de diversões. "Não é o cinema de seres humanos tentando transmitir experiências emocionais e psicológicas a outro ser humano", disse em uma entrevista no começo de outubro, aludindo, também, ao excesso de efeitos especiais (capazes de tornar solitário o trabalho do ator) e de personagens gerados por computador.

Em suas manifestações posteriores sobre o que considera a real arte cinematográfica, o diretor deixou transparecer um ranço contra um gênero popular, a exemplo do que atingiu no passado o faroeste, hoje cultuado graças a autores como John Ford, Sam Peckinpah e Sergio Leone, e os próprios filmes sobre a máfia que alçaram as carreiras de Scorsese e de Francis Ford Coppola. Mas ele atinge o alvo ao apontar para a falta de revelação, mistério ou verdadeiro perigo emocional na franquia Marvel: "Nada está em risco". De fato, todos sabemos de antemão que o herói não apenas sobrevive, mas vence no final.

A ironia é que O Irlandês investe bastante em efeitos especiais (boa parte dos US$ 159 milhões da produção foram gastos no rejuvenescimento digital do elenco principal, como a Marvel fez com Samuel L. Jackson em Capitã Marvel); é um filme que, de partida, já indica que o protagonista cruzará a linha de chegada; e, de algum modo, mostra-se como um parque temático – o de Martin Scorsese.

Estão lá os temas que tanto marcam a sua obra: a violência endêmica da sociedade americana, o tormento espiritual, a culpa católica, a busca por algum tipo de redenção; o corpo e a alma, o pecado e a fé.

Estão lá os tipos mais característicos de sua filmografia: os gângsteres, não mitologizados nem glamorizados como em O Poderoso Chefão, mas o baixo e médio escalão, os homens que precisam sujar as mãos, o trabalhador, enfim (essa oposição fica evidente na última cena de O Irlandês, que remete à última cena do clássico de Coppola: enquanto Michael Corleone manda fechar a porta na cara da esposa, abandonando seus últimos resquícios de humanidade para se tornar, de fato, o poderoso chefão, Frank Sheeran, fragilizado e sequioso por calor humano, pede para a enfermeira deixar entreaberta a porta de seu quarto no asilo).

Está lá a cuidadosa arquitetura das cenas – a sequência clímax é magistral, graças, também, ao ritmo cadenciado dos cortes de Thelma Schoonmaker, sua montadora há mais de 30 anos.

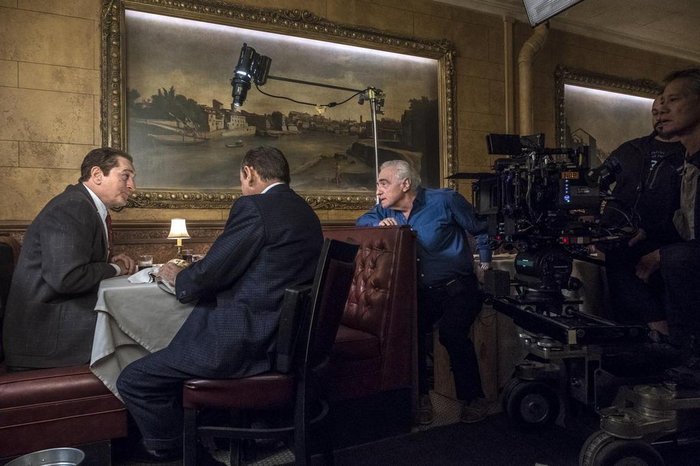

Estão lá os "bons companheiros" de Scorsese, três dos atores que ele mais dirigiu (faltou apenas Leonardo DiCaprio): além de De Niro (nove longas), temos Harvey Keitel (cinco), que faz uma ponta como o capo Angelo Bruno, e Joe Pesci (quatro também), que, em seu primeiro papel após nove anos afastado das telas, desponta como um favorito ao Oscar de coadjuvante na pele de Russell Bufalino (aliás, O Irlandês só ganhou exibições no cinema para poder se credenciar à premiação da Academia de Hollywood – e deve conquistar várias indicações). O mafioso frenético e irascível que Pesci encarnou em títulos anteriores agora dá lugar a um manda-chuva ainda mais perigoso, porque frio, contido, dissimulado e que nunca fala com o coração, na verdade, nunca diz, com palavras, o que realmente está dizendo.

O "Scorsese Park" também abre espaço para uma atração inédita, ainda que deveras conhecida: em sua primeira colaboração com o cineasta, Al Pacino interpreta Jimmy Hoffa. Ou melhor: Al Pacino interpreta Al Pacino no papel de Jimmy Hoffa. Com suas tiradas cômicas e suas explosões previsíveis, ele tenta aproveitar cada instante para roubar a cena. Mas é quando reduz um pouco a intensidade que ele nos faz lembrar do grande ator que um dia já foi, antes de se assumir como uma caricatura de si próprio.

Pacino tem 79 anos. De Niro e Pesci, 76. Keitel já chegou aos 80, e Scorsese completou 77 no último dia 17. Todos lidam, eles próprios, com outros temas abordados em O Irlandês: a velhice, a obsolescência, o legado (daí que alguns entendam o longa como uma espécie de testamento). Todos, como Frank Sheeran na última cena, querem que a porta do quarto fique entreaberta: contam histórias e fazem filmes porque se recusam a serem esquecidos.