Até alguns anos, o quadrinho argentino publicado no Brasil poderia ser resumido à letra M, de Mafalda (a mítica obra do cartunista Quino), Macanudo (tira de Liniers) e Mulheres Alteradas (de Maitena). Mas há todo um alfabeto, que vai de Alcatena, Enrique (desenhista) a Trillo, Carlos (roteirista), e que vem sendo contemplado por um punhado de editoras.

O mercado surfa numa onda argentina desde 2018, quando a editora gaúcha Figura lançou Mort Cinder, clássico escrito por Héctor German Oesterheld (1919-1977) e desenhado pelo uruguaio Alberto Breccia (1919-1993). São dois sobrenomes onipresentes. Juntos, também estão por trás de O Eternauta 1969 e Sherlock Time, ambos publicados pela Comix Zone. De Oesterheld, com arte do italiano Hugo Pratt, acabou de sair pela Figura Ernie Pike. Alberto assina Informe Sobre Cegos (Figura), baseado em trecho do romance Sobre Heróis e Tumbas, de Ernesto Sábato, e é o artista de Carlos Trillo (1943-2011) em Buscavidas (Comix Zone). Seu filho, Enrique Breccia, 76 anos, faz dupla com Trillo em Alvar Mayor (da Lorentz, de Santa Maria) e acumula a função de roteirista em A Guerra do Deserto, primeira HQ da Veneta em 2021 (leia mais sobre seis historietas clássicas logo abaixo).

Embora os gêneros variem da sátira política (A Grande Farsa, de Trillo e Juan Mandrafina, pela Comix Zone) à espada e feitiçaria (A Fortaleza Móvel e o Mundo Subterrâneo, de Ricardo Barreiro e Alcatena, pela Pipoca & Nanquim), há outros denominadores em comum: todas as obras são em preto e branco e são do século passado. Algumas delas chegam a ter 50, 60 anos, mas permaneciam inéditas aqui. Por que demoraram tanto? Por que estão saindo agora?

Rogério de Campos, editor da Veneta e autor de Imageria: O Nascimento das Histórias em Quadrinhos, responde à primeira pergunta:

— O problema não está na Argentina, está no Brasil, que tem uma indústria de gibis muito americanizada, criada por empresários que tinham os Estados Unidos como única referência. Depois do golpe de 1964, os militares liberaram o mercado para os gibis norte-americanos trazidos por editoras como Ebal, RGE e Abril. Enquanto super-heróis tão irrelevantes são publicados às toneladas, HQs tão importantes de outros países seguem desconhecidas. O que me parece estar acontecendo agora — prossegue Campos, já entrando na segunda questão — é que cresceu à reação a esse colonialismo no mundo dos quadrinhos. Até pela maneira com que a subcultura dos super-heróis parece estar ligada à essa ascensão da extrema-direita, uma porção da juventude brasileira passou a procurar alternativas, passou a ver as páginas de gibis como parte do campo de batalha por liberdade, igualdade e fraternidade.

Alexandre Linck, professor e pesquisador pela Universidade do Sul de Santa Catarina (Unisul) e youtuber do canal Quadrinhos na Sarjeta, complementa:

— Acredito que essa onda se explique por motivos materiais e comportamentais. Os clássicos dos quadrinhos argentinos estão sendo restaurados e agenciados somente agora e republicados em mercados legitimadores, os Estados Unidos e a França. Isso ocasiona um senso de novidade, de alinhamento às "descobertas" do mercado internacional, mesmo sendo obras velhas. Somado a isso está o fato de que os quadrinhos são cada vez mais um mercado de nicho, e o público leitor é mais conhecedor daquilo que consome, de modo que gosta de pequenas preciosidades, resgates históricos, da mesma maneira que se aprecia uma determinada safra de um vinho envelhecido.

Citado por Campos no final de sua resposta, o componente político é outra tônica. E não importa o gênero. Na ficção científica O Eternauta 1969, Oesterheld acentua o caráter de alegoria da ditadura militar que já estava presente na primeira versão, produzida de 1957 a 1959 com desenhos de Solano López. O mesmo artista foi parceiro do roteirista Carlos Sampayo em Evaristo (Comix Zone), HQ policial criada na década de 1980 que reflete o contexto sociopolítico da Argentina dos anos 1960, quando houve dois golpes de Estado (em 1962 e em 1966).

O tipo de abordagem, mais aventureira, contrasta com a dos quadrinistas brasileiros, que trataram o tema da ditadura e da repressão mais pelos olhos do humor, com a turma do Pasquim (como Jaguar e Henfil) e o Rango de Edgar Vasques, entre outros cartunistas e personagens. Há explicações.

— Houve ótimos gibis brasileiros nos anos 1960 e 1970, basta citar a produção de Flavio Colin e Julio Shimamoto, mas, de maneira geral, por muito tempo o melhor do quadrinho nacional aconteceu nos jornais e nas revistas que não eram de HQ. No Pasquim, por exemplo. E nessas publicações o espaço era para tiras e histórias de uma página: bom para o humor, mas não para a aventura — diz Rogério de Campos.

Para Rodrigo Rosa, editora da Figura, e para Alexandre Linck, a diferença traduz o modo como as ditaduras foram vivenciadas e enfrentadas.

— Os argentinos trabalharam melhor a questão, do ponto de vista social. Foram mais fundo, com a condenação dos criminosos dessa época, enquanto o Brasil adotou uma postura mais branda, com a anistia — compara Rosa.

— Eles fizeram um acerto de contas considerável com o passado. Isso acabou se refletindo nas HQs por meio de uma criticidade ácida ou de confronto, alegoricamente ou não — acrescenta Linck.

Mais ou menos politizados, os quadrinhos argentinos seguirão surfando no Brasil por um bom tempo. Nova no mercado, a editora Trem Fantasma anunciou três clássicos: El Sueñero, de Enrique Breccia, Ninguém, de Trillo e Alberto Breccia, e Fulù, de Trillo e Eduardo Risso. A Companhia das Letras deve lançar na virada para 2022 as adaptações de Breccia pai para O Coração Delator, de Edgar Allan Poe, e Os Mitos de Cthulhu, de H.P. Lovecraft. E alguém há de trazer Alack Sinner, obra mais famosa da dupla Carlos Sampayo e José Muñoz, um policial noir surgido na década de 1970 que exerceu notável influência na Sin City (1991-2000) do mestre norte-americano Frank Miller.

Também é possível que o resgate do passado conviva com a publicação de autores mais contemporâneos, a exemplo do que a editora Zarabatana fez há alguns anos, com a série O Esqueleto, de Salvador Sanz e coletâneas da revista Fierro. Rodrigo Rosa não promete, mas cita o nome de Jorge González, autor de Dear Patagonia (2011).

— Gostaríamos de experimentar. Se não nos roubarem, porque a concorrência tá grande — brinca o editor da Figura.

A Guerra do Deserto

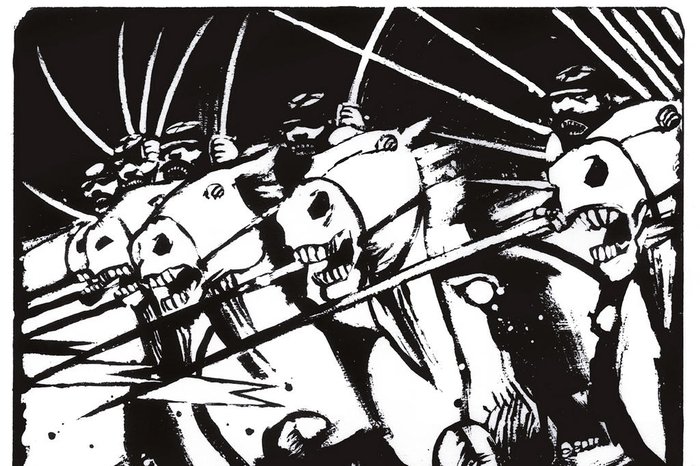

No prefácio de A Guerra do Deserto (Veneta, tradução de Marcelo Barbão, 56 páginas, R$ 54,90), o editor Rogério de Campos faz uma rascante contextualização sobre as histórias produzidas entre 1972 e 1976 por Enrique Breccia: amarra o pampa à urbe, o massacre dos indígenas que habitavam a Argentina aos desaparecidos da ditadura militar, os colonizadores europeus do passado à “bancada do boi, da bala e da Bíblia”. Sim, porque os conflitos do livro nunca acabaram — sempre haverá o opressor e o oprimido — e não se restringem ao país vizinho. Duas das cinco tramas, todas desenhadas com um impressionante contraste entre o preto e o branco, avançam no tempo e no espaço. Depois da Argentina do século 19, visitamos o México da revolução e a Argélia da luta pela independência. Os personagens de Enrique não são os mocinhos de outrora, mas um exército de excluídos. Gente que convive com a injustiça, a violência, a desgraça, a raiva, a derrota e a vingança. Ao mergulhar na imensidão branca do pampa e no negrume da morte, o autor também exibe um manejo poético das palavras: “O horizonte degolou o sol com um único golpe”.

O Eternauta 1969

Clássico mundial, O Eternauta 1969 (Comix Zone, tradução de Thiago Ferreira, 64 páginas, R$ 54,90) conta sobre uma invasão alienígena à Terra, tendo como cenário a Buenos Aires expressionista dos desenhos e das colagens de Alberto Breccia. Os eventos são narrados a um quadrinista por Juan Salvo, mas ele não é o típico herói do gênero: politicamente alinhado à esquerda, o roteirista H.G. Oesterheld propõe um heroísmo coletivo, em oposição ao individualismo do sistema capitalista. Os extraterrestres, por sua vez, aludem à ditadura militar. Oesterheld foi combativo na arte (também com Breccia, fez biografias de Che Guevara e Evita Perón) e na vida: filiado ao grupo guerrilheiro Montoneros, em 1977 acabou sequestrado, junto a suas quatro filhas, pelas forças armadas. Seus corpos nunca foram encontrados.

Ernie Pike

O jornalista americano Ernie Pyle, vencedor de um prêmio Pulitzer em 1944 pela humanizada cobertura da Segunda Guerra Mundial, inspirou Héctor German Oesterheld a criar, em 1957, Ernie Pike. O volume lançado pela editora gaúcha Figura (tradução de Ernani Ssó, 360 páginas, R$ 129) reúne as 34 histórias narradas pelo correspondente de guerra, com desenhos do italiano Hugo Pratt (1927-1995). Sem escolher bandeira, Pike dá voz aos dramas de soldados rasos, reconstitui os laços de amizade firmados no front (a narrativa Desencontro, sobre dois comandantes de tanque no deserto africano, é exemplar), mas também é capaz de enxergar a nobreza de um oficial. Os relatos, geralmente, têm um final amargo, pois a morte é uma presença obsessiva nos campos de batalha.

A Grande Farsa

Premiada no Festival de Angoulême, na França, em 1999, A Grande Farsa (Comix Zone, tradução de Jana Bianchi, 224 páginas, R$ 89,90) é o retrato sarcástico de uma típica república latino-americana, marcada pela corrupção, pelo abuso de poder, pela repressão, por um falso moralismo e pela mentira — a história de Malinche, a Virgem Intocada, se assemelha à política da desinformação e do obscurantismo de alguns governos atuais. Temos a criativa quebra da quarta parede pelo roteirista Carlos Trillo e a arte excepcional de Domingo Mandrafina, cheia de personagens expressivos na primeira parte e de colagens inesperadas na segunda, O Iguana. Mas convém dizer que a violência sexual é constante. Na página de abertura, uma mulher é estuprada por dois homens. Malinche, que desde cedo sofre abuso do tio, se submete às agressões dele para se livrar da investida de um nazista. E há Margot Ardor, a “devoradora de homens” — na verdade, uma mulher que, quando tinha só 13 anos, foi escravizada por um pirata turco após ser raptada por um cacique indígena.

Mort Cinder

“O passado está tão morto quanto pensamos?”, indaga Ezra Winston, um antiquário de Londres que termina por encontrar Mort Cinder, “o homem das mil mortes”. Sob influência do escritor Jorge Luis Borges, H.G. Oesterheld deu vida a um personagem que testemunhou incontáveis episódios da brutalidade humana. Em Mort Cinder (Figura, tradução de Ernani Ssó, 232 páginas, R$ 94), viajaremos no tempo e nas memórias desse personagem: das obras da Torre de Babel aos navios do tráfico de escravos, da Batalha das Termópilas às trincheiras da Primeira Guerra Mundial. O passeio é visto pelos olhos dos desvalidos e dos esquecidos, sob o jogo de luzes e sombras de Alberto Breccia que inspirou artistas como o norte-americano Frank Miller e o argentino Eduardo Risso.

Alvar Mayor

Criada em 1976 por Carlos Trillo (roteiro) e Enrique Breccia (arte), Alvar Mayor (Lorentz, tradução de J.P. Rolim, 224 páginas, esgotado) se passa no Peru e na Floresta Amazônica do século 16. Seu protagonista homônimo é um guia mestiço, filho de mãe indígena e de um cartógrafo de Francisco Pizarro (1476-1541), espanhol que arrasou o império dos incas. Em boa parte das 18 histórias compiladas neste volume, o personagem tem a companhia do índio Tihuo, mais do que apenas um fiel escudeiro. Nas tramas, Trillo e Enrique exercem uma espécie de mea culpa do homem branco, fazendo um pouco de justiça a malfeitores travestidos de nobres ou governantes. Suas missões incluem encontrar um local mítico que abrigariaria ouro e joias e procurar uma árvore que seria capaz de curar a sífilis – a missão se revela uma emboscada. Mais tarde, o personagem começa a lidar com magia, delírios e profecias, em um cruzamento — ora fascinante, ora confuso — de reconstituição histórica com o realismo mágico e o fatalismo característicos da literatura latino-americana.