Por uma feliz coincidência, três gibis lançados recentemente no Brasil estimulam o leitor à empatia e à inclusão, a erradicar preconceitos e a irradiar tolerância, a promover a diversidade e a romper silêncios, a ajudar o outro e a pedir ajuda. Possibilitam, também, empreender uma pequena volta ao mundo, pois vieram dos três maiores produtores de quadrinhos, cada um localizado em um continente diferente: Estados Unidos, Japão e França.

Dois deles são autobiográficos, relatos sobre condições de saúde (a surdez e a obesidade mórbida), ambos escritos e desenhados por mulheres – uma singularidade, ainda bem, cada vez menos rara em um mercado amplamente masculino. O terceiro aborda um tema que, por esse mesmo cenário, não é tão frequente: a homossexualidade.

Cada uma das HQs tem seu estilo artístico próprio. A americana investe em coloridos personagens antropomorfizados, que trafegam por uma narrativa e uma diagramação mais convencionais. A japonesa, em preto e branco, concede uma caracterização realista e, convém lembrar, é um mangá, portanto, deve ser lida da direita para a esquerda (pode não ser fácil nas primeiras experiências, mas logos nos acostumamos). A francesa, com uma paleta bicromática, é a mais arrojada: as páginas não seguem um padrão, a protagonista convive com projeções de seu interior, palavras e interjeições podem ser pano de fundo ou mesmo o foco da desenhista.

Em comum, os três quadrinhos têm cenas de sonhos e pesadelos, fantasia e imaginação. Afinal, estamos lidando com personagens em conflito com a própria vida. São gente como a gente, que sofre, que erra, que vibra, que fracassa, que está sempre aprendendo, sempre enfrentando, sempre buscando. Eles e nós precisamos de um escape, de inspiração, de apoio. Às vezes, basta olhar para dentro de si: as respostas estarão lá. Em outras, só a mão amiga na hora difícil é capaz de nos salvar. Fica a sugestão: pegue um desses gibis para refletir ou estenda-o para alguém que está com dificuldades de aceitação – seja por parte dos colegas, seja em relação ao que é diferente, seja de assumir que há um problema pessoal a ser encarado.

"Duplo Eu"

Com a parceria da artista Audrey Laine, a francesa Navie, nascida em 1982, assina o roteiro do corajoso relato autobiográfico de Duplo Eu (editora Nemo, tradução de Renata Silveira, 144 páginas, R$ 54,90). Dos três quadrinhos, é, sem dúvida, o mais impactante, porque, aqui, a morte está sempre à espreita: a protagonista tem obesidade mórbida.

A condição mostra-se um risco não apenas para ela, mas também para seu filho pequeno, Lucien. Na dramática cena de abertura, Navie, a uma distância curta, vê o filho brincando muito próximo de uma piscina. Ele vai cair, vai se afogar. A personagem precisa lutar para vencer alguns poucos passos, pois está carregando o peso de uma outra mulher. A solução gráfica é simples e eficiente: Audrey desenha um duplo de Navie, um estorvo, um desvio, um espelho negativo.

Mas a protagonista entende que não existe alguém que, de fato, a “tira da cama para comer” ou a impeça de ir à academia. Reconhece que conta mentiras a si mesma, em um “lento suicídio” – “Eu devorava minha vida”, diz a autora, que, com 1m54cm, chegou a exibir 127 quilos. A comida era a salvação de todas as noites; e todas as noites ela desejava morrer por ser incapaz de se controlar. Ela percebeu que “o peso era a árvore que escondia a floresta: ao derrubá-la, descobri problemas mais graves”.

Nessa árdua jornada de autoconhecimento, Navie aponta desafios genuinamente externos. Seu drama e seu vício pessoais são potencializados por supermercados que oferecem descontos generosos em produtos cheios de gordura e açúcar e por redes de lanchonetes com suas promoções hipercalóricas. Cita, também, a hipocrisia ou a covardia de amigos e colegas que “te encorajam como se fossem líderes de torcida quando você emagrece e se calam quando você engorda”. Devemos dizer a alguém que ela engordou? Para Navie, a resposta era sim, ela precisava ouvir. “Quando uma balança normal já não aguenta seu peso, não é mais uma questão de peso social, de autoimagem ou de ‘aceitar o próprio corpo’, mas de saúde”, ela resume.

"O Marido do Meu Irmão"

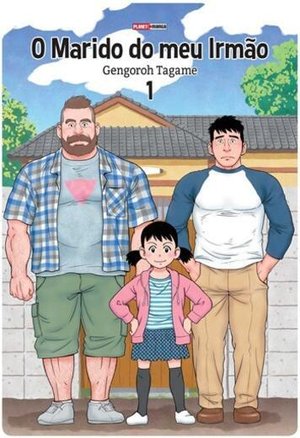

Única ficção do trio de HQs, O Marido do Meu Irmão é um mangá em dois volumes publicado pela Panini (tradução de Caio Suzuki, 368 páginas cada, R$ 37,90). Seu autor, Gengoroh Tagame, é célebre no Japão por quadrinhos homoeróticos com pegada de sadomasoquismo e submissão. Dito isso, o leitor precisa – com o perdão do trocadilho – despir-se de preconceitos: premiado em seu país e nos Estados Unidos, é voltado para todas as idades e aposta não no choque, mas na delicadeza.

O protagonista é Yaichi, um homem divorciado que vive com sua filha de sete, oito anos, Kana. O cotidiano de ambos muda profundamente quando aparece à porta o canadense Mike, um gigante barbudo que era o marido do irmão gêmeo do japonês, Ryoji, morto há pouco tempo.

A partir daí, Tagame conduz a desconstrução de Yaichi – almejando a desconstrução de uma nação: no Japão, o casamento homossexual ainda é proibido. O olhar infantil e inocente de Kana contribui sobremaneira para que o personagem – e também o público mais conservador – reveja seus conceitos.

O didatismo afetuoso de Tagame inclui o Curso de Cultura Gay de Mike, textos de apoio que explicam, por exemplo, a origem de símbolos como o triângulo rosa e a bandeira do arco-íris e da expressão sair do armário. Enquanto isso, Yaichi faz uma espécie de autoanálise, percebendo como o silêncio pode ser devastador: ele lembra que, após saber da orientação sexual de Ryoji, nunca mais tocou no assunto com o irmão, provocando um afastamento tão grande, que atravessou o oceano. Aos poucos, Yaichi se dá conta: todos somos iguais, e ninguém deveria ser cerceado, ridicularizado e ameaçado a ponto de se obrigar a esconder quem realmente é.

"A Surda Absurda"

Lançada pela Geektopia, A Surda Absurda (tradução de Mauricio Muniz, 240 páginas, R$ 49) reconstitui a infância da americana Cece Bell, 49 anos. Quando tinha quatro, ela sofreu meningite e perdeu a audição. Imaginem o que é, para uma criança que está recém descobrindo o mundo e que ainda não lê, ver-se cercada pelo silêncio.

A solução é um aparelho meio trambolho – era a tecnologia disponível na década de 1970 –, o Phonic Ear, que incluía fones de ouvido para a menina e um microfone para os professores usarem. Cece acha incômodo, chamativo, o sinal externo de sua diferença, de sua desvantagem.

A autora narra suas aventuras e desventuras com uma honestidade cativante. Não se furta de contar de quando ela mesma pisou na bola com quem se aproximava dela na escola – o principal cenário da HQ. Com a mesma franqueza, Cece abre nossos olhos para as dificuldades que impomos aos surdos (e a todos aqueles que escapam da chamada “normalidade”). Certa vez, a TV exibe um filme sobre surdez – mas os atores falam de costas, impedindo a leitura labial.

No colégio, Cece, sequiosa por aceitação, tem de lidar com uma amiga abusiva e depois topa colaborar em uma traquinagem. A fantasia é seu refúgio: ela dá asas a uma personagem imaginária, a Surda Absurda. Acaba sendo o primeiro passo para sua própria aceitação, em uma jornada que transformará uma “vergonha” em uma “habilidade incrível”: a de fazer amizades.