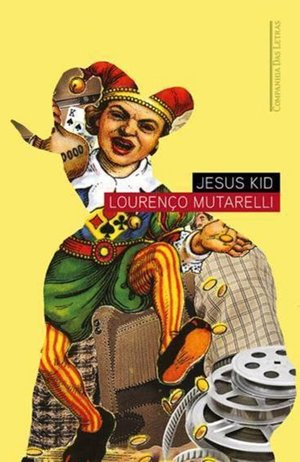

Lourenço Mutarelli já era um nome conhecido dos quadrinhos, mas foi com O Cheiro do Ralo (2002), sua estreia no romance, que alcançou o grande público e, graças ao estilo outsider, passou a personificar como poucos a expressão “cult”. O relançamento de sua obra literária pela Companhia das Letras (o último romance a ganhar reedição, Jesus Kid, de 2004, acaba de chegar ao mercado) poderia permitir revisões, mas ele se nega a fazer isso. Afirma que cada obra é um retrato de seu tempo. Concorda, no entanto, que o confinamento a que se submete o protagonista Eugênio, o autor de livros de faroeste que criou o cowboy Jesus Kid, ganha outra dimensão em tempos de pandemia e isolamento social. Nesta entrevista, ele, que tem 56 anos, conta como tem encarado esse período – spoiler: com dificuldade, tanto que detalha pela primeira vez em uma entrevista o infarto e a experiência de quase morte tida no final de 2020. Além disso, comenta a dificuldade de fazer arte no Brasil atual e diz o que sabe sobre o filme Jesus Kid, que está pronto, à espera do fim da crise sanitária para ser lançado.

Eugênio, o protagonista de Jesus Kid, é um escritor que a todo instante “chama” seu personagem (o Jesus Kid do título) a interagir com ele e ouve seus comentários. É um alter ego. Sua relação com os personagens também é assim? E Eugênio é um alter ego?

Jesus Kid é uma grande piada. Uma brincadeira. Surgiu de uma encomenda do (cineasta) Heitor Dhalia para um roteiro de um filme. O Heitor, que havia dirigido a adaptação de O Cheiro do Ralo, e o (produtor) Rodrigo Teixeira queriam que eu fizesse um roteiro inspirado em um filme que adoro, Barton Fink – Delírios de Hollywood (dirigido pelos irmãos Coen e lançado em 1991, sobre um escritor nova-iorquino que aceita ir a Los Angeles trabalhar com cinema). O que eu deveria fazer é exatamente o que narro em Jesus Kid: escrever sobre um autor levado a ficar três meses em um quarto de hotel, em confinamento, até terminar um roteiro, mas que, no meio do processo, sofre um bloqueio criativo. A piada se justificava porque haviam acabado de me descobrir, por causa de O Cheiro do Ralo, e ficavam dizendo que eu era um gênio – daí o nome Eugênio. Minha relação com os personagens que crio não tem muito a ver com a de Eugênio e Jesus Kid, não. Tenho uma relação direta e limitada: termino o livro e acabou, eles morrem para mim. No processo, até os evoco, chego a sonhar com eles. Mas não volto a eles depois. Eles têm uma vida com início e fim demarcados.

Jesus Kid é uma piada, mas o personagem faz críticas ácidas ao mercado editorial e ao universo do cinema, à forma como as questões comerciais se impõem sobre a criação artística. Essas críticas lhe representam?

Eu nunca havia sofrido um bloqueio criativo quando escrevi Jesus Kid. Depois, sim, acabei sofrendo um. Mas só depois. Então escrevi sobre algo que desconhecia. De todo modo, há identificações. Por exemplo, quando Eugênio começa a falar sobre como é criar para os outros, trabalhar sob encomenda. Ali ele fica virulento. Para mim é assim também: trata-se de algo difícil, quase uma violência pessoal. Quanto às críticas ao mundo do cinema, olha, eu nem queria me ater a isso no livro, mas estava em mim uma inquietação pelo fato de o meio ser dominado por pessoas com muitos recursos e que se conhecem bem, formando um clube fechado. Com o universo editorial acontece o mesmo. Quando surge alguém de fora do circuito de sempre parece um outsider. Me senti assim quando entrei nesse clube após O Cheiro do Ralo. Era apresentado quase como uma aberração, um sujeito diferente, raro. Eu era o corcunda, o anão.

Era tanto assim?

Senti muito isso. Depois fui convivendo com as pessoas e foi passando, passei a sentir menos. Percebi que era só questão de circunstância, de como aquele clube era assim não porque as pessoas queriam que fosse, mas porque sempre foi, já era quando elas chegaram. Era algo estabelecido. Não tem nada a ver com o caráter das pessoas. Tenho boa relação com todos até hoje, gosto de todos, sou até mais amigo do que parceiro de trabalho de muita gente do cinema.

No fim, Heitor Dhalia não participou da adaptação de Jesus Kid, que foi finalizada em 2020 e aguarda o fim da pandemia para a estreia: o diretor é Aly Muritiba.

O Heitor desistiu e, anos depois, quem me procurou para adquirir os direitos da obra foi o (ator e produtor) Sergio Marone. Ele demorou a conseguir o financiamento, mas enfim o longa está pronto.

Você participou da adaptação? Viu o filme?

Não vi nada, só algumas fotos no Instagram. Li o primeiro tratamento do roteiro, há uns oito ou nove anos, e só. Sempre digo que minha distância são os produtores que determinam; se me quiserem perto eu participo, se não, tudo bem, entendo. Mas fiquei muito feliz de saber que o Paulo Miklos interpreta Eugênio (Marone é Jesus Kid). Gosto muito do trabalho dele.

De outras adaptações você participou ativamente. Em O Natimorto, por exemplo, você é o protagonista.

São processos diferentes. No caso de O Natimorto, eu estava mais próximo. Acompanhei o debate sobre quem interpretaria o personagem principal. Estavam pensando em um galã. Só que isso destruiria o filme. Aí intervi. Falei que ele precisava ser feio. Então surgiu a ideia de eu interpretá-lo...

Você mexeu no texto de Jesus Kid para este relançamento?

Não faço isso nunca. Acho cruel fazer isso. Eu sequer releio meus livros. Meu processo é sempre assim: revisar até ir para a gráfica e, ao chegar, ler no papel, impresso, como livro, mesmo. Isso na hora em que sai da gráfica. Depois que faço essa leitura, esqueço. Acaba ali. Tanto é assim que, quando fiz a leitura da primeira versão do roteiro do filme Jesus Kid, cheguei a me perguntar se certas coisas estavam no livro ou eram invenções da adaptação. Não lembrava direito. No caso específico agora do relançamento literário de Jesus Kid, precisei dar uma olhada após a nova revisão. E, sabe, fiquei com a impressão de que o personagem não era tão divertido quanto eu achava que ele fosse 17 anos atrás. Parece que ele mudou. Mas isso não é suficiente para me fazer mudar algo. Aquilo ali foi escrito daquele jeito porque pertence a uma época, a um contexto, a soluções que eu encontrei naquele momento. Tem uma questão ética aí. Mesmo que algo me desagrade, tenho de entender que foi daquele jeito que eu solucionei àquela época.

A leitura muda conforme o passar do tempo porque quem lê também mudou. E porque o contexto de leitura é outro.

Sim, por isso é a questão ética. É comum a gente gostar de um filme e, depois de um certo tempo, revê-lo e passar a gostar menos. Ou o contrário. Além do momento do leitor e do contexto em que se está, ainda tem a forma com que ele lê. São variáveis, isso não é estático.

Algo que perpassa toda a sua obra é uma certa opressão da sociedade sobre os personagens. Isso aparece de formas distintas, Mas invariavelmente está ali. De onde vem isso?

Isso é das minhas experiências de vida, da minha própria existência. Tenho muito presente as memórias da infância, as descobertas sobre a vida. Eu vivia em um ambiente violento, com um pai muito bravo e em um lugar em que tudo me ameaçava. Cresci em um ambiente no qual eu me sentia em risco, sempre. Depois, quando tentei minha independência, só tive subemprego. Então minhas preocupações eram sempre básicas, de sobreviver, existir, o que não era fácil, nunca foi. Mas, agora, em novembro de 2020, passei por uma situação-limite. Tive um infarto seguido de duas paradas cardíacas. Fui ressuscitado duas vezes. Falei pouco sobre isso em público, acho que é a primeira vez que menciono em uma entrevista – antes só havia mencionado em um podcast. Foi algo extremo, que veio quando eu havia pela primeira vez parado de pagar plano de saúde, depois de gastar com isso por toda a vida. O SUS me salvou, me proporcionou atendimento de enorme qualidade. Não fosse o SUS eu não estaria aqui.

Em novembro de 2020, passei por uma situação-limite. Tive um infarto seguido de duas paradas cardíacas. Fui ressuscitado duas vezes. O SUS me salvou, não fosse o SUS eu não estaria aqui. Eu estava muito afetado por tudo o que estava acontecendo no país. Essa quase morte deu uma espantada na sombra que me persegue. Não é que tive uma experiência mística, mas o efeito dela, por enquanto, é esse: um alívio e a visão menos sombria das coisas.

E isso em meio à pandemia.

Pois é, eu estava muito afetado por tudo o que estava acontecendo no país, recolhido em casa com minha família, com menos trabalho. Conto isso porque eu estava falando de como me sinto sempre ameaçado. A falta de dinheiro me preocupa muito, me persegue, estou sempre fazendo contas. E aí veio esse infarto. Só que, no momento em que quase morri, tive uma tranquilidade imensa. Pensei na quantidade de amigos que tenho, que eles não iriam deixar minha mulher e meu filho desamparados. Isso me deu uma paz que raramente consigo ter.

Você vai escrever sobre isso, fazer algum tipo de relato?

Isso estará na minha autobiografia, que estou chamando de hipnagógica, uma palavra que designa o estado em que você passa da vigília para o sono. Costumo ter insônia nesse momento, sempre volto antes de realmente adormecer, e é esse ponto, ainda não surreal, mas que não deixa de ser um deslocamento da realidade, que proponho para as minhas memórias. Enfim, o que quero dizer é que isso, essa quase morte que tive, deu uma espantada na sombra que me persegue e que você citou ao falar na opressão social sobre os meus personagens. Não é que tive uma experiência mística, mas o efeito dela, por enquanto, é esse: um alívio e a visão menos sombria das coisas.

Para você, o período pós-pandemia pode ser menos sombrio devido a essa experiência?

Pode ser. As pessoas, no início, acho que não tinham se dado conta de que essa experiência de pandemia é extrema por si só. A mudança na rotina é violenta, e há muitas mortes ao nosso redor. Desde cedo comecei a rever valores, refletir sobre com o que gasto o meu tempo, repensar a importância dos bens materiais. Ainda me parece que teremos um longo período antes de superar isso tudo. Então é difícil dizer como serão as coisas no futuro. Estamos no meio da pandemia.

Em Jesus Kid, Eugênio recebe como proposta ficar confinado em um hotel escrevendo um roteiro. É interessante pensar a ressignificação dessa ideia de confinamento 17 anos depois, não acha?

Sim, de fato. Acho que, além dessa sombra pairando sobre meus personagens, outro traço que eles têm em comum é uma certa claustrofobia, que se dá na prática mas que também tem esse simbolismo de como eles se sentem vivendo em sociedade. Meus personagens sabem muito bem como é viver em confinamento.

Acho difícil dizer hoje (como o atual contexto do país vai repercutir em livros e filmes), porque estamos vivendo algo muito triste, tão triste que é difícil saber como reagir. Mas, antes de a arte responder, os artistas precisam sobreviver. Tenho amigos do teatro e da música que não estão conseguindo trabalhar neste momento. O desprezo de parcelas da sociedade pelos artistas é grande, e isso me destrói. Parece um pesadelo. Estamos vivendo um pesadelo.

Como tem sido o seu isolamento? Tem trabalhado menos, lido mais, ou o contrário?

Saio só uma vez por semana, para dar uma volta, sempre com muito cuidado. Tenho trabalhado menos, tenho sido chamado para menos trabalhos. Isso é bem marcante. Mas o que mais me incomoda é não poder dar meu passeio matinal, parar em um café, encontrar amigos, vizinhos, essas coisas da convivência. Sinto muita falta disso.

De uma maneira geral, como você acha que esse contexto de pandemia e de governo Bolsonaro vai repercutir em livros e filmes? Como a arte vai responder ao que estamos vivendo hoje?

Acho difícil dizer hoje, porque estamos vivendo algo muito triste, tão triste que é difícil saber como reagir. Fiquei arrasado com o resultado das eleições de 2018. Fazia 30 anos que eu não votava, não gosto de ninguém, acho todos os políticos péssimos, inclusive me senti violado por ter de ir votar. Mas eu precisava ir, não podia deixar um candidato que fazia apologia à ditadura vencer. Eu nasci em 1964. Cresci vendo a violência do Estado e, com o tempo, vi a democratização, vi conquistas, mudanças de valores. É óbvio que a chegada de Bolsonaro ao poder impacta a produção mais humanista. Mas, antes de a arte responder, os artistas precisam sobreviver. Tenho amigos do teatro e da música que não estão conseguindo trabalhar neste momento. O desprezo de parcelas da sociedade pelos artistas é grande, e isso me destrói. Parece um pesadelo. Estamos vivendo um pesadelo.

Você sentiu pessoalmente a virulência de parte da sociedade pelo simples fato de ser um artista?

Muito. Mesmo eu não tendo partido, tendo sempre votado nulo e estando despido de quaisquer ilusões políticas. O dono de um mercadinho aqui perto, no qual eu sempre fazia compras, começou a me xingar, assim, do nada. Eu aparecia lá e ele desatava a falar que “esse aí fica mamando no dinheiro do PT”, que já tinha visto filmes brasileiros e gostado mas que essa fase passou, “agora chega, não contribuo mais com isso”, sabe, uma mistura de ingenuidade com rancor, um troço absurdo. Tive de parar de comprar no negócio dele.

Como a ficção vai representar essa situação do país?

Olha, a minha autobiografia é muito surreal. Não vejo-a exatamente como uma resposta à realidade atual porque eu já vinha rompendo com o real há algum tempo. Briguei feio com o real alguns anos atrás e acho que eu vinha negando-o desde bem antes. Pode ser uma fuga, uma dificuldade de aceitar aquilo que é muito hostil. Pode ser. Acho que isso vai ser recorrente, essa busca por um escape. Mas presumo que haverá respostas muito diferentes. No meu caso a resposta é um certo afastamento. O Instagram, por exemplo, era algo que eu achava divertido. Mas aí virou sempre a mesma coisa, as pessoas se autorretratando, exibindo sua vida de um jeito superficial. Não deixa de ser uma alienação. No fundo, é disso que quero fugir. Quero algo mais profundo, que diga alguma coisa, que faça alguma reflexão. O surreal pode dizer muito mais sobre a realidade do que um retrato realista superficial da realidade.

As representações surrealistas ao mesmo tempo podem proporcionar um alívio da realidade e provocar reflexões sobre essa mesma realidade.

Essas duas coisas, sim, e tem uma terceira que deve ser ressaltada: o quanto certa produção muito realista na verdade nos faz fugir da realidade ao não proporcionar reflexões sobre ela. Tem tanta coisa para a gente refletir, estamos precisando de autoconhecimento, gentileza, irmandade, e jogar o jogo, entrar no sistema, é isso: é fazer uma produção que banaliza a realidade, retrata a realidade de modo banal, quando deveria ser o contrário, mostrar que o que estamos vivendo não é banal. Mas ninguém chega lá sem se corromper, sem confundir a produção artística com a distração e com o consumo. Não tem como.

Um de seus projetos mais recentes é um livro sobre Manaus dentro da coleção Cidades Ilustradas (Ed. Casa 21/Zarabatana, 2020). Como foi ver as cenas chocantes do caos da saúde pública na capital amazonense logo depois de lançar esse livro?

Foi horrível. Minha relação com Manaus, apesar do calor absurdo que já passei por lá, é muito bonita. Fui para lá em 1999, convidado por um grupo de pessoas, fiquei na casa delas, vivi a cidade mesmo, com elas, para além dos cartões-postais. Então doeu demais ver tudo aquilo ali. Mas as imagens de Manaus vieram em uma sequência, eu já estava tão chocado com outras coisas, como as imagens dos corpos pelas ruas do Equador no ano passado, aquelas paisagens que são muito parecidas com as da periferia de São Paulo, onde vive a família da minha mulher... O próprio noticiário político. Tem sido tão exasperador que eu já estava em uma fase de não ver tanto, e apenas ler as notícias. Para me proteger, mesmo.

O surrealismo é um bom lugar para se proteger?

Acho que sim. Até porque, além de nos proteger da realidade, ele pode nos fazer pensar sobre ela.