No papel, não era de todo ruim a ideia por trás de Cats (2019), filme adicionado ao catálogo da Netflix na terça-feira (9). Pegar um musical composto pelo inglês Andrew Lloyd Webber, o premiadíssimo autor de Jesus Cristo Superstar, Evita e O Fantasma da Ópera, e que ficou em cartaz durante 18 anos na Broadway, nos Estados Unidos; escalar para a adaptação Tom Hooper, cineasta de O Discurso do Rei (2010), vencedor dos Oscar de melhor filme, diretor, ator (Colin Firth) e roteiro original, e realizador de outra versão cinematográfica de um bem-sucedido espetáculo teatral, Os Miseráveis (2012), ganhador das estatuetas de atriz coadjuvante (Anne Hathaway), maquiagem e edição de som e concorrente em outras cinco categorias, incluindo a principal, na festa da Academia de Hollywood; mesclar, no elenco, atores consagrados do Reino Unido, como Ian McKellen, Judi Dench, Idris Elba e Ray Winstone, a estrelas da música estadunidense — Taylor Swift, Jason Derulo, Jennifer Hudson —, todos orbitando em torno de uma quase estreante, a bailarina Francesa Hayward, no papel de Victoria.

Poderia ser um sucesso, se não de crítica, de público, a exemplo do que ocorreu com Mamma Mia!, o próprio Os Miseráveis ou os oscarizados La La Land e Chicago.

Mas daí veio o trailer, que minou irremediavelmente o resultado nas bilheterias e prenunciou o trocadilho certeiro do crítico David Rooney, da Hollywood Reporter: Cats é um filme catstrófico. Amarga 19% de avaliações positivas no site Rotten Tomatoes e mereceu seis Framboesas de Ouro, o troféu de galhofa entregue aos desastres de cada temporada, na véspera do Oscar: pior filme, pior diretor, pior ator (James Corden), pior atriz coadjuvante (Rebel Wilson), pior roteiro e pior combo em cena ("quaisquer duas bolas de pelo meio felinas, meio humanas").

Houve até quem dissesse que Cats "é a pior coisa que aconteceu aos gatos desde os cães". Mas, na verdade, o filme é menos terrível do que deveria ser para que se tornasse mais divertido de assistir, apelando para nossa curiosidade mórbida. É chato como um gato que toda hora sobe na mesa do jantar e se arrasta como um bichano espraiado em retângulos de sol. A maçada dura menos de duas horas, mas parece mais longa.

O fiapo de trama, narrada praticamente toda em números musicais (diálogos são raríssimos), a maioria deles com coreografias que não fazem jus à elegância dos felinos

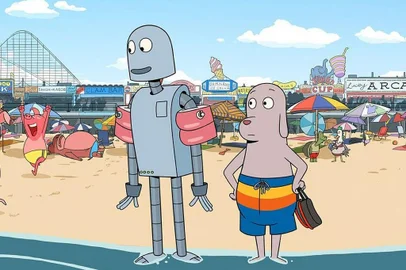

(à exceção do digno desempenho da bailarina Francesca). É o seguinte: uma vez por ano, uma tribo de gatos chamada Jellicles reúne-se para decidir quem entre eles poderá ascender a um paraíso, onde viverá uma vida melhor (se bem que esse lance de subir ao céu é meio macabro, não?). Nessa noite especial, cada candidato — como o veterano Asparagus (Ian McKellen), a sensual Bombalurina (Taylor Swift) e o sapateador Skimbleshanks (Steven McRae) — canta sua história para a velha Deuteronomy (Judi Dench), responsável pela escolha, mas o sinistro Macavity (Idris Elba) vai tentar roubar essa chance.

Apesar da cafonice assumida dos cenários e dos arranjos, a música de abertura até que anima, com sua letra que descreve o que é ser um gato Jellicles ("Você estava cego quando nasceu? Você pode ver no escuro? Você pode olhar para um rei? Você se sentaria no seu trono?") e sua melodia de pique contagiante. Mas já ali a caracterização dos personagens se mostra um problema incontornável, o elefante no meio da sala do qual nunca conseguiremos desviar os olhos. Os atores interpretam gatos antropomorfizados, mas são felinos digitais: o elenco atuou sob a técnica da captura de movimentos e depois ganhou roupagem peluda, orelhas e rabo em computação gráfica (CGI). Os efeitos especiais devem ter consumido boa parte do orçamento de US$ 95 milhões, mas foi um trabalho — para continuar no terreno animal — porco. Tanto que, no dia da estreia nos Estados Unidos, o estúdio Universal avisou que enviaria a milhares de cinemas cópias com correções dos erros mais graves, flagrados por espectadores — como um figurante de capuz em meio a um grupo e a aparição das mãos humanas em cenas de Judi Dench e da comediante Rebel Wilson. Ou seja, a produtora precisou gastar mais uma bolada em um filme que não se pagou nas bilheterias: arrecadou US$ 73 milhões.

Há uma virtude inegável em Cats: é um filme intrigante. Ao longo da sessão, provocou uma série de indagações. Devo sentir vergonha alheia pelo elenco ou admirar seu profissionalismo por ter embarcado nessa furada? Como é que, na pré-produção, ninguém gritou que a ideia de transformar humanos em gatos digitais poderia ser alvo de ridicularização? Aliás, ninguém falou que aqueles rabos que sobem e descem, que balançam da esquerda para direita, poderiam ser uma distração desnecessária? Por que alguns gatos vestem roupas e outros não — e por que alguns que vestem acabam tirando a roupa depois? Por que as baratas têm rostos humanos? Por que em alguns cenários, como a ferrovia ou a mesa de jantar, os personagens parecem minúsculos e em outros estão mais proporcionais? Por que Jennifer Hudson chora tanto no papel de Grizabella, a ponto de prejudicar sua interpretação da clássica balada Memory (os versos tremelicam ou são engolidos)?

É significativo que a cantora e a atriz só sorria quando já estiver a bordo de um balão, rumo ao tal paraíso, instantes antes de o filme acabar de modo abrupto. Sem nenhuma pompa ou circunstância, ciente de que o melhor a fazer é sair de fininho, a tela fica preta e os créditos sobem, quase tão depressa que mal se pode dar nome aos bois — ou, no caso, aos gatos que subiram no telhado.