Por Luiz Maurício Azevedo

Doutor em Teoria e História Literária pela Unicamp, pós-doutorando na USP

Em uma canção antiga, Bing Crosby perguntava: “Você prefere ser um peixe? Um peixe não faz nada além de nadar no riacho. Um peixe não consegue escrever seu próprio nome ou ler um livro”.

Bem, Crosby tinha certa razão. Peixes têm lá suas limitações cognitivas. Embora muitas pessoas se identifiquem com eles, não somos peixes. Somos, afinal, aos trancos e barrancos, seres humanos. E seres humanos escrevem livros. E seres humanos têm vida psíquica intensa, dividida em duas peles. A primeira, visível a todos e sobre a qual traçamos suposições variadas, adquiriu importância social maior que a história deveria aceitar. Já a segunda é um dispositivo ideológico estruturador da experiência humana, que atende pelo nome de memória. O conjunto de coisas que fomos compele o que temos sido. E assim vamos ressignificando o passado sempre que possível. Fazemos isso, todos, porque podemos. Contamos nossas histórias como forma de lembrar de nós mesmos e de manipular melhor aquilo que somos. Os peixes não fazem isso. Os peixes não produzem sua própria história.

E, por isso, os peixes podem alegar inocência. Ao restante de nós cabe a evidência crespa das realidades objetivas. Saber disso pode ser particularmente desconfortável para aqueles que vivem na ilusão de que o mundo é feito de algodão e espuma. Infelizmente para eles, a dinâmica dos fluxos históricos muda. E aparecem outros agentes, com disposição para destruir os gravetos que sustentam nossas velhas fantasias identitárias.

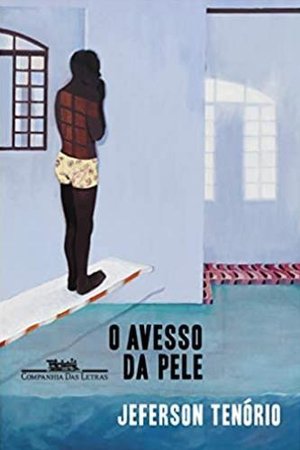

Pois bem, ultimamente apareceu Jeferson Tenório, carioca, professor de literatura, radicado no Rio Grande do Sul, mas sem a menor pretensão de participar de nosso teatro étnico-social. Seu romance mais recente, O Avesso da Pele, a ser lançado pela editora Companhia das Letras nos próximos dias, traz a proposta de um acerto de contas de influências antropológicas.

A saber: a do mundo branco – em uma universalidade existencial insuspeitada, materializada no desejo de um professor de língua portuguesa fornecer Dostoiévski a alunos impossíveis do Ensino Básico; e a do universo negro, recuperado na sufocante investigação dos rastros que fundamentaram a vida de um homem assassinado em mais uma desastrosa ação policial.

No que diz respeito à forma – e forma ainda importa na literatura –, a narração em segunda pessoa, explorada na obra, chama atenção porque é fruto de uma tecnologia discursiva que permite ao autor transformar o protagonista, o leitor, a irmã, o policial, a leitora, a ex-mulher, o filho, o editor do livro e a casa editorial naquilo que Tenório deseja ter na mira: a estrutura racial que se torna altamente visível na morte dos muitos Floyds que o planeta produz, mas que some no miolo da comoção dos homicídios midiatizados.

Assim, O Avesso da Pele procura desfazer a miopia social da manchete fácil: “Homem negro morre pela ação da polícia”, tão miseravelmente comum em nossos dias.

Neste livro, o debate sobre as falhas – dolosas ou não – da polícia brasileira não é mais importante do que as vidas negras subtraídas nessa guerra onde apenas um lado pode atacar. Ao promover uma reumanização brutal das vítimas, Tenório propõe um novo pacto de memória social, onde se fixe a consciência de que, ainda quando matamos um indivíduo negro, matamos um ser humano. E que o matamos por presumir que seres humanos não são fabricados naquela cor.

Entretanto, ainda que pareçamos presos a um pesadelo civil que coloca todos a serviço de uma patologia social fabricada sob medida para garantir a supremacia social desonesta da branco-centralidade, não são poucas as vozes que se levantam ferozes e limpas contra esse sistema de desumanização. Felizmente, a boa literatura contemporânea brasileira, na qual O Avesso da Pele desponta como realização estética mais alta, já dá sinais de que não pode – e não vai – compactuar com as máquinas de lágrimas que nossa sociedade brasileira produziu ao longo dos séculos.

Por fim, é certo que vidas negras importam. O slogan da revolucionária organização estadunidense criada por Alicia Garza, Patrisse Cullors e Opal Tometi foi fácil de traduzir e está hoje sendo repetido no Brasil, com o cinismo racial que nos é peculiar. Tenório decidiu, então, com talento e excelência estética, colocar nele uma nota de rodapé: sim, importam, é claro; mas para quem, mesmo?