A Segunda Guerra Mundial e o Terceiro Reich já tinham acabado havia mais de 30 anos quando a alemã Nora Krug nasceu, em 1977, mas desde a tenra infância ela percebia as sombras gigantescas projetadas por Hitler, pelo nazismo e pelo Holocausto. Sua família morava em Karlsruhe, no sul da Alemanha, com o quintal voltado para uma base aérea do Exército americano. "Eu os ouvia zunindo e rugindo sobre a nossa casa, como animais perigosos que haviam – inacreditavelmente – decidido poupar nossas vidas", Nora descreve. Abaixo dessas palavras, uma fotografia datada de 1980 mostra sua mãe observando o pouso ou a decolagem de um avião militar, enquanto ela própria brinca no chão. "Parte de mim entendia que alguma coisa estava terrivelmente errada."

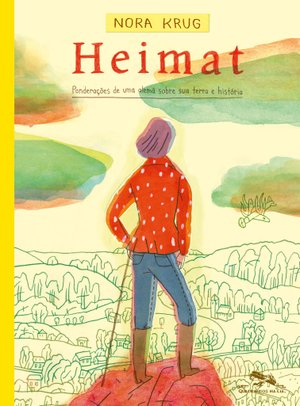

O texto e a imagem estão na página de abertura do primeiro capítulo de Heimat: Ponderações de uma Alemã sobre sua Terra e História, livro que a Companhia das Letras está lançando (tradução de André Czarnobai, 288 páginas, R$ 119). Trata-se de um romance gráfico e autobiográfico: radicada em Nova York, a escritora e ilustradora Nora Krug decidiu investigar a culpa nacional pelo massacre dos seis milhões de judeus. Ao mesmo tempo, mergulhou no passado de sua própria família: seus parentes teriam sido nazistas? Praticaram o antissemitismo? Mancharam de sangue e de vergonha seus sobrenomes? Ou teriam sido apenas seguidores, os mitläufers (termo em alemão que, de acordo com a autora, designa "pessoas desprovidas de coragem ou de estatura moral")?

"Talvez a única maneira de encontrar a Heimat (termo sem equivalente em outras línguas, em geral usado para designar o local onde a pessoa cresceu e se sente em casa) que eu havia perdido fosse olhando para trás; abandonar aquela vergonha abstrata e fazer as perguntas que eram realmente difíceis de se fazer – sobre a minha própria cidade, sobre as famílias da minha mãe e do meu pai", relata a autora.

Heimat tornou-se um best-seller na Alemanha, ganhou prêmio no Reino Unido (o National Book Circle Award da categoria autobiografia) e, nos Estados Unidos, em 2018, foi considerado um dos livros do ano pelo jornal The New York Times. Todos os elogios são merecidos. Nora conjuga franqueza e lirismo, coragem e temor, memória e reflexão, quadrinhos e fotografias, documentos históricos e reinvenção artística. Cada página é um choque, uma estocada no coração, um gatilho para as nossas próprias reminiscências – afinal, "como saber quem você é sem entender de onde você veio?", ela questiona. Submergimos na hora mais escura do século 20, aquela cujas marcas nunca serão apagadas, aquela que não podemos nunca esquecer, para que nunca mais se repita.

"O livro me permitiu abordar meu sentimento de culpa de modo mais construtivo"

Por e-mail, Nora Krug concedeu a seguinte entrevista a GaúchaZH:

Quando e por que você decidiu que precisava investigar o passado de sua família?

Eu jamais teria pensado em escrever esse livro se não tivesse deixado a Alemanha. Nos 17 anos em que vivi fora do país, me senti mais alemã do que nunca, e como alemã vivendo entre não alemães, me dei conta de que sempre serei tanto um indivíduo quanto sou uma representante do meu país e, portanto, da história do meu país. Fui frequentemente confrontada com estereótipos negativos relacionados à identidade cultural alemã, mas também recebi perguntas sinceras sobre o passado da minha própria família, para as quais eu não tinha resposta, e, com o passar dos anos, senti um desejo crescente de abordar a história do meu país de uma outra maneira. Percebi que, para superar a vergonha coletiva e abstrata com que cresci como uma alemã duas gerações após a Segunda Guerra Mundial – que eu passei a reconhecer, retrospectivamente, como um sentimento de paralisia vazia –, precisei voltar e fazer perguntas mais detalhadas sobre minha própria família, minha própria cidade de origem. Precisei fazer aquelas questões sobre as quais eu não refletia como criança e ficava muito temerosa, como adolescente, de perguntar.

Quando e por que você decidiu que essa investigação deveria ser contada ao mundo, na forma de um livro?

Durante os seis anos em que trabalhei nesse livro, um novo movimento de extrema-direita surgiu na Alemanha, um movimento que, penso, estava há muito sendo subestimado na Alemanha. Infelizmente, quando publiquei meu livro, suas questões se tornaram mais relevantes do que haviam sido por muitas décadas. A extrema-direita é movida por medo da globalização e das ondas de imigrantes que entraram no país nos últimos anos. Mas penso que o sistema educacional da Alemanha também está falhando: aprendemos tudo o que se pode aprender sobre a guerra e sobre o Holocausto na escola, mas não recebemos as ferramentas para aplicar o que aprendemos da história no presente – para perguntar a nós mesmos o que estamos fazendo agora, todos os dias, para contribuir com uma sociedade mais aberta e tolerante, para defender nossa democracia, para reconhecer que a democracia é um processo e não um "estado de ser" – questões que, junto com a memorização do passado, proporcionam a forma mais importante de podermos nos responsabilizar pelos ações atrozes do país. O sentimento de paralisia vergonhosa seguiu de mãos dadas com um sentido de desorientação cultural que, por sua vez, levou a uma posição defensiva que apenas abastece o movimento de extrema-direita.

Por que misturar técnicas e recursos, como história em quadrinhos e fotografias?

Sou uma ilustradora por treinamento, porém também tenho um histórico em documentários. A ilustração, como um meio, tem uma longa história política. Livros ilustrados podem comunicar eventos históricos e ideias políticas em um nível imediato e direto. Não há hierarquia, para mim, entre imagens e texto. São dois componentes que trabalham em paralelo e fornecem tipos diferentes de acesso emocional a uma história. O processo de ilustrar e escrever permite que eu me distancie da realidade, e então a reinterprete através de uma lente visual e verbal. O processo de distanciamento também, paradoxalmente, me permite chegar mais perto dos indivíduos que eu retrato porque preciso visualizá-los em situações que eu mesmo não vivi. Senti uma proximidade com a minha família que nunca havia sentido antes porque desenhei eles, porque tive de refletir tão profundamente sobre as circunstâncias em que eles se encontraram. Ao mesmo tempo, tornar a vida deles visível permitiu que eu testasse os limites da minha própria empatia em relação às decisões que eles tomaram. Vejo a ilustração como uma ferramenta para lançar luz sobre algo. Desenhar é um ato de testemunhar. Como ilustradora, estou comprometida em olhar e enxergar. Pelo desenho, testemunho o efeito que a história tem sobre a minha vida pessoal e torno isso visível para outros. Vejo o livro como um compromisso com o olhar, e com o não desviar o olhar. Utilizar o visual também permitiu que eu pensasse sobre como a memória funciona, a memória de guerra em particular. A memória não é estática. É fragmentária, e tentei transmitir isso no estilo visual do livro.

De que modo você escolhia o que seria narrado em prosa, em quadrinhos, com fotos etc?

Dei início ao processo há seis anos e meio, com extensa pesquisa; me foquei inteiramente na escrita por dois anos e, finalmente, criei as imagens para acompanhar o texto. Meu objetivo não era traduzir a escrita em imagens uma a uma, mas usar as fotos para permitir ao leitor um acesso mais emocional e direto à narrativa. Utilizei a fotografia quando isso pareceu mais importante para representar um momento exato da história, e a ilustração quando tive de recorrer à minha própria imaginação e interpretação porque nenhuma evidência histórica estava disponível, ou porque senti que aquele momento em particular da narrativa pedia uma abordagem mais poética. Visualmente, eu diria que meu trabalho é muito influenciado pelo Expressionismo Alemão, por exemplo no trabalho de Otto Dix e George Gros, que fizeram muitas obras sobre a guerra e foram proponentes do olhar e enxergar, lançar luz sobre o efeito da guerra sobre a nossa consciência. Amo a literatura que consegue transmitir emoção por uma perspectiva de restrição. Também sou fã de documentários "ensaísticos", como aqueles de Werner Herzog, Joshua Oppenheimer e Hubert Sauper, que fornecem um olhar sobre as complexidades e contradições do conflito humano.

Na pesquisa e na produção, qual foi o momento mais marcante, seja pela emoção, seja pela dificuldade?

O momento mais difícil foi quando descobri que meu avô era membro do partido nazista (apenas 15% de todos os alemães eram membros), algo que ninguém da minha família conhecia. A parte mais difícil de trabalhar neste livro foi encontrar o equilíbrio verbal e visual certo ao contar uma história sobre a Segunda Guerra Mundial, da perspectiva alemã. Era importante ponderar cuidadosamente o texto e as imagens, a fim de evitar um sentimentalismo ou a impressão de que eu estava tentando criar uma simpatia falsa pelos alemães. Em momentos do meu livro em que minha escrita era mais elaborada, optei por fazer a imagem retroceder para o segundo plano e, quando uma imagem transmitia muita emoção, optei por manter a linguagem simples e despojada. Encontrar o equilíbrio certo nem sempre foi fácil.

Diante das revelações, chegou a pensar em desistir do livro? Teve algum pensamento do tipo "devo preservar a história da minha família"?

Desistir não era uma opção. Eu precisava descobrir o que aconteceu (ou não) na minha família e colocar em um livro para tornar o processo completo. Não faz sentido escrever um livro de memórias se você não for honesto consigo mesmo e com seus leitores. Nada no livro é ficção, e nada foi deixado de fora. Pesquisando, escrevendo, ilustrando e publicando este livro, permiti-me abordar meus sentimentos de culpa herdada de uma maneira mais construtiva.

Como é ser alemã? Como é carregar essa culpa coletiva por uma tragédia acontecida muito tempo antes de você nascer?

É claro que não acho que sou culpada pessoalmente. Mas minha educação familiar e escolar tornam impossível me sentir livre de vergonha. Há um sentimento de culpa herdada que eu carrego comigo. O livro me ajudou a lidar com esse sentimento de uma maneira mais produtiva. Senti que assumi a responsabilidade pelas decisões questionáveis da minha família – mas o livro nunca foi concebido como uma tentativa de me livrar de sua culpa ou de receber absolvição. A absolvição não pode ser solicitada. Só pode ser dada. Espero que os jovens alemães possam substituir sentimentos de culpa por sentimentos de responsabilidade. É uma maneira mais saudável de lidar com o nosso passado.

Em uma entrevista ao jornal britânico The Guardian, você cita Hannah Arendt ("Se todo mundo é culpado, então ninguém é") e menciona a "zona cinzenta" da guerra, gente que não pode ser classificada nem como herói, nem como vítima, nem como criminosa. Poderia falar um pouco sobre isso?

Eu sempre presumi que meus avós vieram do grupo de "seguidores", então decidi que era nessa categoria específica que eu precisava me concentrar. É especialmente importante para as famílias dos seguidores – aqueles que viviam nas zonas morais cinzentas da guerra, cuja culpa é mais difícil de medir –, observem atentamente o que aconteceu e façam perguntas individuais sobre as decisões que seus familiares tomaram. Quando seus avós se enquadram nessa categoria, é fácil concluir que não há mais nada a dizer ou perguntar, porque a maioria dos alemães se enquadrava nessa mesma categoria. Mas é exatamente essa categoria que precisamos examinar de perto, porque é a que mais nos ensina sobre como os regimes ditatoriais se tornam. Estas são as pessoas que votaram em Adolf Hitler. Eles o escolheram como líder por vontade própria e o apoiaram até o final de sua ditadura. Para entender como isso pôde acontecer, precisamos entender seus motivos, o que eles pensavam, o que os preocupava. Também precisamos enfrentar essa categoria em particular porque ela se sente mais próxima de nós. Quem diria, hoje, que eles teriam sido um grande criminoso de guerra ou um combatente da resistência durante a Segunda Guerra Mundial? É essa proximidade com essa categoria intermediária que nos faz sentir desconfortáveis, e é exatamente por isso que precisamos examiná-la. Escrever sobre a perda alemã é difícil, porque pode facilmente ser mal interpretado como uma tentativa de subestimar as atrocidades que cometemos ou de vitimizar os alemães – ambos equívocos que tentei evitar. Tudo o que eu queria fazer era olhar para a experiência de guerra alemã sob um ângulo novo e crítico, e tentar entender como a guerra impactou e continua a impactar minha família: como a memória da guerra nos molda ao longo de gerações.

No livro, você descreve suas tentativas de esconder o sotaque, conta que um dia seu idioma já foi considerado poético, "mas que agora era potencialmente perigoso". Você já se sente mais à vontade para falar sua própria língua?

Não me sinto desconfortável falando alemão em geral, apenas quando estou perto de pessoas que perderam famílias inteiras por causa da geração dos meus avós e que associam o idioma alemão a essa experiência traumática, o que é compreensível. Nova York foi o principal ponto de entrada para refugiados que escaparam do regime nazista, portanto, morar aqui significa compartilhar uma cidade com pessoas que se sentem ambivalentes em relação à minha cultura, à minha língua.

Você também se queixa dos estereótipos sobre a Alemanha, como, por exemplo, o de que a primeira palavra que o turista grava é verboten, proibido. Quais são os ataques ou as presunções que mais lhe incomodam ou machucam?

Ver os alemães considerados teimosos e severos é doloroso. Mas a pior suposição é quando os alemães são retratados como beligerantes que carregam um "gene genocida".

Trechos do filme Seu Trabalho na Alemanha, reproduzidos no livro, e alguns personagens falam do medo de a história se repetir. No epílogo, de maneira sucinta, você se refere às eleições nacionais de 2017, quando, pela primeira vez em mais de meio século, a extrema-direita voltou a conquistar lugares no Parlamento. Como você vê o atual cenário político alemão? Novas gerações podem estar cegas e surdas ao que aconteceu no passado?

Acho que a história nunca se repete – supondo que isso signifique que chegamos a conclusões sobre novos desenvolvimentos políticos muito rapidamente. Precisamos observar todas as situações individualmente e de um ângulo crítico. Os novos desenvolvimentos na Alemanha (e em muitos outros países) são profundamente preocupantes. Especialmente agora que estamos passando por uma mudança geracional e política, temos de enfrentar nosso passado novamente e pensar em como transmitir nossa história para a nova geração. Fingir que nossas visões de mundo, nosso pensamento e agir hoje como alemães não é fundamentalmente influenciado por nossa herança política, como se não fossemos portadores de nossa história e histórias, seria totalmente ingênuo. Como alemães, é nossa responsabilidade lançar luz sobre nossa história, definir novamente nosso relacionamento com ela, questionar ideias estereotipadas de identidade nacional, mas não como alemães que se odeiam, e sim como alemães que não veem contradição em confrontar seu passado de maneira crítica e expressar uma profunda conexão emocional com sua herança cultural. A democracia não é um estado – é um processo do qual todos nós devemos fazer parte todos os dias.

Todos os países têm contas a acertar com seu passado: perseguições políticas, religiosas, étnicas, escravidão, ditaduras... Você se arrisca a indicar pontos que não podem faltar em um receituário?

Trabalhar neste livro me ensinou que a história não é coisa do passado, que não existimos em um vácuo histórico, que somos quem somos por causa do que veio antes, que precisamos continuar desmantelando a história e nossa memória, que precisamos continuar fazendo perguntas detalhadas e desconfortáveis para não recorrer a interpretações estereotipadas, míticas ou finitas da história, e que precisamos entender e enfrentar a responsabilidade que temos como portadores do passado de nossos países. É surpreendente a memória de curto prazo que muitos países têm. Nos Estados Unidos, por exemplo, o fato de que os maus-tratos modernos a pessoas negras são um resultado direto, se não continuação, da escravidão é frequentemente sub-reconhecido. Se não continuarmos a apontar essas conexões, correremos o risco de repetir os terríveis erros que cometemos no passado.

Seu marido é de família judaica. Vocês já pensaram em como vão contar para sua filha sobre a Segunda Guerra Mundial e o Holocausto?

Minha filha é americana e alemã. Não quero que ela cresça com a mesma culpa paralisante que conheci, porque esse sentimento não nos permite enfrentar o passado de maneira concreta e ativa. Espero mandá-la para uma escola alemã nos Estados Unidos, em parte porque é importante para mim que ela aprenda sobre o período nazista e o Holocausto do ponto de vista alemão. Aprender sobre isso em uma escola americana significaria aprender a distância, o que lhe permitiria se afastar, olhar o nazismo da perspectiva de alguém de fora, alguém que não se sente necessariamente impelido a fazer as perguntas desconfortáveis que eu gostaria de incentivá-la a fazer.

A primeira página de Heimat é sobre a Hansaplast, uma marca de curativos criada em 1922, com "a cola mais forte do planeta, a ponto de machucar quando você o arranca para ver como está a cicatriz". A última página é sobre a Uhu, um adesivo conhecido como cola-tudo, mas que "apesar de ser a cola mais forte que existe, nunca será capaz de preencher as rachaduras". É isso, né? Certas feridas precisam de curativos, mesmo que esse processo também seja doloroso, e algumas fissuras nunca serão totalmente restituídas?

Sim, é nisso que eu acredito.