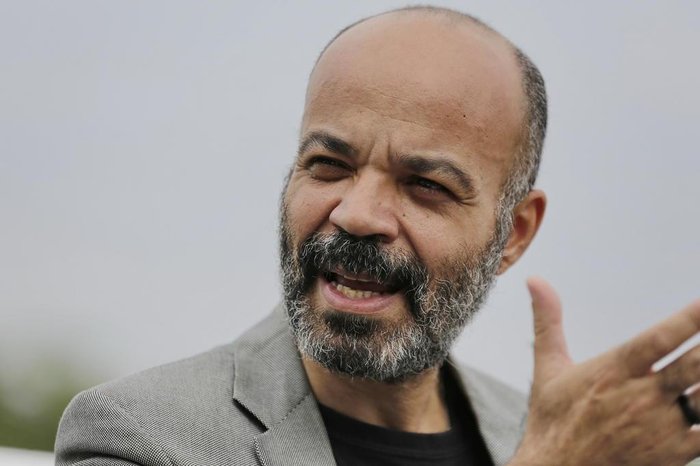

A experiência acumulada em 33 anos de caserna não basta para o coronel da reserva Ibis Pereira analisar o impactante número de homicídios no Brasil e as deficiências nas estratégias de segurança pública no país. Ex-comandante-geral da Polícia Militar do Rio de Janeiro, o mais alto posto da corporação, ele também recorre à história para explicar as causas da violência — vai ao período da escravidão para falar das desigualdades e foca na ditadura civil-militar quando o assunto são as heranças deixadas nas instituições.

Com a Constituição de 1988 em mãos, ele conversou com GaúchaZH no início deste mês, quando esteve no Rio Grande do Sul para um debate na Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos). A falta de um sistema para a segurança pública, o modelo policial e direitos humanos são temas que o hoje doutorando em História pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) aborda a seguir.

O Brasil registra mais de 60 mil homicídios por ano e, também, um superencarceramento. Como chegamos a isso?

Há uma herança muito ruim no país, que anos e anos de República não deslindaram, que é a desigualdade. A obra da escravidão continua. Não à toa, mais de 70% das vítimas de letalidade violenta são negros, pobres, do sexo masculino e moradores de favelas. Isso não é coincidência; é história. Para entendermos essa tragédia que é a violência, precisamos entender isso: antes de falar em segurança pública, devemos falar em segurança social. Precisamos entender que segurança é direito e passa por redução de desigualdades e melhoria das condições de vida dos pobres. Em 1988, criamos a Constituição que tem na dignidade da pessoa seu principio fundamental. Dissemos que iríamos construir uma sociedade livre, justa e solidária, fizemos um capítulo sobre segurança pública, mas ele não foi regulamentado até hoje.

A não regulamentação é falta de vontade política?

Diria que é um pouco disso, sim. Também é um pouco de falta de vontade de enfrentar os lobbies corporativos. Porque, quando você fala em disciplinar o artigo 144, você fala em integrar todas as instituições em um sistema. Isso, de algum modo, mexe com os interesses corporativos. A transição política no país (da ditadura para a democracia) não enfrentou esse poder.

O debate sobre a desmilitarização ou sobre a criação de uma polícia de ciclo completo, que patrulha e investiga, está paralisado?

Antes do debate sobre a Previdência, dentro das polícias militares ensaiamos essa discussão. Há cinco ou seis anos, essa questão andava. Mas creio que voltamos à estaca zero. Precisamos efetivamente discutir um novo modelo para as polícias brasileiras. O desenho dessa regulamentação do artigo 144 da Constituição deve apontar para um novo arranjo das instituições policiais. Nossos indicadores são muito ruins, temos uma taxa de elucidação em inquéritos muito baixa. Migrar do modelo atual para outro modelo, nesse cenário, é muito complexo de se fazer. Estrategicamente, é o caso de fazer o dever de casa, que há 30 anos não fazemos: regulamentar a Constituição, num sentido que permitisse o novo desenho a médio prazo.

A conjugação de uma falta de estrutura com uma falta de política adequada para enfrentar a questão das drogas, com esse modelo de polícia que a gente tem, acaba transformando a guerra às drogas em guerra à pobreza

Esse resultado, do alto número de mortes violentas à baixa elucidação, é fruto do modelo de polícia?

Não temos sistema efetivamente: há instituições criadas ou herdadas da ditadura civil-militar. Você não pode, de uma maneira rigorosa, falar em política de segurança pública no Brasil no médio e no longo prazos. Você não reduz homicídio se não envolver União, Estados e municípios. Se você não tem sistema, se as coisas dependem das vontades das pessoas que estão sentadas nas cadeiras, no médio e no longo prazos você não consegue andar. É preciso um sistema para amarrar as vontades. E não tem sistema porque até hoje a Constituição é descumprida. A outra questão é o desenho dessas instituições policiais: a ausência de um ciclo completo, o fato de você ter nos Estados uma Polícia Civil que investiga e não patrulha e uma Polícia Militar que patrulha e não investiga. Isso é ruim. Se você levar em consideração que a política de drogas é centrada quase que exclusivamente no confronto e olhar para o modelo de polícia, você vai ver uma conjugação muito ruim. Você tem uma política que aposta no confronto para resolver a questão das drogas e as polícias estaduais são fragmentadas nas suas atribuições. A polícia que efetivamente está nas ruas para patrulhar não investiga. É sobre essa instituição policial que recai a demanda do enfrentamento às drogas na perspectiva bélica. Onde essa polícia que não investiga vai procurar agir? Onde não precisa inquérito policial, onde pode identificar visualmente quem está envolvido no comércio varejista: nas periferias, nas favelas. A conjugação de uma falta de estrutura com uma falta de política adequada para enfrentar a questão das drogas, com esse modelo de polícia que a gente tem, acaba transformando a guerra às drogas em guerra à pobreza.

A PM está mais disposta ao confronto porque não tem a prerrogativa de investigar?

Eu diria que a Polícia Militar é empurrada para esse confronto devido à falta de sistema. Por que insisto tanto no sistema? Porque, pela Constituição, tráfico de drogas e tráfico de armas são atribuições do governo federal. Você precisa, para enfrentar essas questões, conjugar ações de ordem da União com as polícias estaduais e os municípios. Se você não tem sistema, não consegue articular ações nas três dimensões. Para entendermos porque temos polícias tão violentas no seu cotidiano, precisamos olhar para uma estrutura de governança que não existe ou é muito frágil. A fragmentação por si só já é ruim, mas, quando você tem uma polícia que investiga e não patrulha e uma que patrulha e não investiga sem sistema de governança, isso agrava ainda mais essa situação.

Se não tivéssemos tido aquele desfile histórico da (escola de samba) Paraíso do Tuiuti, na sua crítica contundente ao governo federal, acho pouco provável que estivéssemos vivendo uma intervenção federal no Rio.

Que avaliação o senhor faz da intervenção federal no Rio de Janeiro?

Me parece, num primeiro momento, que tem menos a ver com segurança pública do que com política eleitoral. Se não tivéssemos tido aquele desfile histórico da (escola de samba) Paraíso do Tuiuti, na sua crítica contundente ao governo federal, acho pouco provável que estivéssemos vivendo uma intervenção federal no Rio. Os indicadores criminais neste Carnaval não foram tão diferentes dos anos anteriores. O Rio vem sofrendo há muitos anos por conta de uma dinâmica criminal que é muito específica do Estado e, particularmente, da sua capital. A crise que se abate sobre o Estado do Rio, antes de ser financeira, é política. Falta política pública de segurança. A União não controla armas como deveria, não tem uma política de drogas como deveria ter, o Estado membro sofre com isso, e a solução que o governo apresenta é a intervenção no Estado. Isso é profundamente contraditório. Até agora, os resultados têm sido muito tímidos, para não dizer que não há qualquer resultado. Os confrontos têm se agudizado. Ela é uma medida muito grave porque significa uma subtração da autonomia de um ente federativo.

As Unidades de Polícia Pacificadora (UPPs), quando foram criadas, em 2008, tinham uma ideia de polícia comunitária. Mas o projeto cresceu com críticas devido à repressão. ele fracassou?

Creio que sim, pela baixa institucionalidade. A ideia foi generosa, mas não ganhou institucionalidade. O que quero dizer com isso? Comandei a escola de formação de oficias do Rio em 2012. Tinha pouco mais de 200 cadetes e todos seriam destinados, ao final do curso, às UPPs. Estamos falando de quatro anos após a inauguração da primeira UPP. Pois eu não tinha um único manual. É uma ideia generosa, um discurso progressista, mas que foi implementada de forma equivocada. A gestão desse programa cumpriu um calendário apressado. O programa que criou o policiamento de proximidade teve o decreto publicado em 2015. Estávamos no comando e já tínhamos 38 UPPs. E você tem aí o calendário dos grandes eventos. O programa entrou em outra lógica. Em 2013, tivemos um caso muito grave que também não foi enfrentado pelo Estado com a seriedade que deveria, o Caso Amarildo (referência ao pedreiro que desapareceu, em 14 de julho de 2013, após ser detido por PMs e conduzido de sua casa, na Rocinha, à sede da UPP do bairro). O programa dependia da confiança da população. O Caso Amarildo abalou essa relação. E o governo nunca pediu desculpas, nunca admitiu, não fez nenhuma correção de rumo da política de proximidade. Também não se fez reforma nas instituições policiais, ainda que dentro dos limites do Estado. É um conjunto de questões. Mas o programa ajudou a reduzir a letalidade. Tivemos o Morro Santa Marta, a primeira comunidade a receber UPP, onde durante cinco anos não ocorreu uma única troca de tiros.

No Santa Marta, a experiência teve êxito?

Pelo menos no início. De dois ou três anos para cá, já não se pode olhar da mesma forma. Mas, durante um bom tempo, não tivemos troca de tiro. Assim como em outras unidades. As UPPs contribuíram para reduzir a letalidade violenta em alguns lugares.

Ter polícias com alto índice de letalidade significa ter policiais adoecidos na sua humanidade. Profissionais adoecidos na sua humanidade são profissionais que vão ter problemas com corrupção.

O delegado Orlando Zaccone, responsável pela investigação do Caso Amarildo, diz que a violência e a corrupção policial são tratados como pontuais. O senhor acha que falta depuração dentro das polícias?

A corrupção policial no Brasil é reflexo da violência policial. Polícias com alta letalidade necessariamente têm problemas graves com corrupção. E a questão é muito simples: a violência tem um desdobramento ético. Uma polícia envolvida diretamente na guerra — e as nossas polícias são empurradas para a guerra — precisa formatar uma subjetividade que faça a guerra. A guerra implica um nível de embrutecimento que vai impactar a dimensão ética. Ter polícias com alto índice de letalidade significa ter policiais adoecidos na sua humanidade. Profissionais adoecidos na sua humanidade são profissionais que vão ter problemas com corrupção. Porque é um desdobramento, é um aspecto desse adoecimento que não é só físico, é moral também.

Em uma entrevista recente ao El País, o senhor afirmou que "o campo progressista precisa encontrar um discurso que fale ao policial". Que discurso é esse?

Acho que o policial de modo geral não se vê contemplado pela fala de uma parte da esquerda. E entendemos: há uma parte da esquerda marxista, na qual eu me situo, que tem noção de que a violência está relacionada às contradições sociais. Quando as contradições sociais estiverem resolvidas, o capitalismo for superado e tivermos uma nova forma de organização social, esses problemas estarão superados. Mas a gente não sabe quanto tempo vai levar isso. Não dá para continuar convivendo com 60 mil pessoas trituradas, trucidadas, esmagadas por ano no Brasil. Não dá para continuar com as polícias adoecidas, brutalizadas por omissões e equívocos. Estamos falando de sofrimento humano. A gente precisa envolver as polícias nisso, porque elas fazem parte desse problema: elas sofrem e fazem sofrer. Não dá para continuar tratando nossos policiais como se eles fossem inimigos, como se estivéssemos em campos opostos. Não estamos. No Estado Democrático de Direito, a polícia existe fundamentalmente como um órgão promotor e defensor da dignidade da pessoa humana. Se os policiais não estão se sentindo contemplados com nosso discurso, tem alguma coisa errada e muito provavelmente é com nosso discurso. Não tem política de segurança pública sem promoção dos direitos humanos, e a polícia tem que ser envolvida efetivamente nesse compromisso.

Falando em direitos humanos, há eco na sociedade o discurso do "bandido bom é bandido morto". Uma pesquisa da qual o senhor foi colaborador mostra que isso encontra abrigo inclusive nas camadas mais pobres, que sofrem muito com a violência. Por quê?

É uma boa pergunta. Esse discurso, pelo menos no Rio de Janeiro, é muito relacionado aos anos 1980 e às políticas públicas que foram desenvolvidas ou que tentamos desenvolver ao longo dos dois governos de Leonel Brizola. Na época, esse discurso era muito utilizado por algumas pessoas — que inclusive se elegeram com esse tipo de plataforma — para marcar uma posição às mudanças que Brizola pretendeu fazer e, me parece, se tivessem vingado, a realidade seria completamente diferente. Porque Brizola entendeu a questão da centralidade da dignidade da pessoa humana para a política pública de segurança e a necessidade de se ter polícias comprometidas com essa perspectiva. E foi muito boicotado. Eu poderia dizer que foi sabotado por boa parte das próprias polícias. Uma parte da sociedade não reconhece a outra parte como igual em direitos. Então, o outro é o inimigo. Outro é o outro, contra quem eu tenho que me proteger. Essa lógica do nós contra eles, essa perspectiva do confronto, casa com essa herança ancestral que a gente tem, de transformar questões policiais em guerra. Com a ditadura civil-militar, isso que a gente já tinha, a doutrina da segurança nacional transformou em ciência. E essa ideologia impregnou as forças policiais ao longo desses 21 anos de ditadura. Curiosamente, a partir dos anos 1970, quando já estávamos saindo dessa ditadura, incorporamos outra perspectiva bélica, que começou em 1971 nos Estados Unidos, que é a guerra às drogas. Troca uma guerra pela outra.

Existe uma parte da sociedade com uma mentalidade escravocrata que não quer um país para todo mundo.

Por outro lado, vemos uma expansão do estado penal e a criminalidade crescendo paralelamente.

O estado policial está no outro extremo do Estado Democrático de Direito. Desde que publicamos essa Constituição, ela é vítima de um ataque sistemático. Logo depois que ela foi publicada, muita gente disse que a Constituição tornaria o Brasil ingovernável. E ainda é um debate a história de que o Brasil não cabe na Constituição. Existe uma parte da sociedade com uma mentalidade escravocrata que não quer um país para todo mundo. O estado penal, o "bandido bom é bandido morto", a militarização da segurança pública, esse belicismo no campo penal, o superencarceramento, a ideia de que a gente vai resolver os problemas da segurança pública com direito penal atende a esse déficit democrático.

Qual é o impacto da execução da Marielle Franco para a segurança e para a democracia?

A Marielle era uma vereadora no exercício de um mandato popular, relacionado a causas muito caras à democracia brasileira. A questão das favelas, da violência nos espaços de favela, a inclusão dos direitos da comunidade LGBT... A Marielle foi assassinada em uma tentativa de calar sua voz, em um ataque a todas essas bandeiras. Sob o ponto de vista da democracia, assassinar um representante popular no exercício do mandato é muito grave, no momento em que a Constituição completa 30 anos e no curso de uma intervenção federal. Parece-me absolutamente decisivo para a saúde da nossa combalida democracia que a justiça, que esses homicídios _ do Anderson e da Marielle _ sejam esclarecidos. A forma como a vida é banalizada num país em que a Constituição diz que a dignidade da pessoa humana é um princípio fundamental talvez seja a maior prova do quanto temos de caminhar para efetivamente podermos dizer que vivemos num Estado Democrático de Direito.

Em 2016, o senhor se filiou ao PSOL. Qual foi a sua intenção ao entrar para um partido político depois de ter atingido o topo da carreira na polícia?

Foi a Marielle que me levou para o partido, ela era minha amiga. Busquei uma maneira de tentar contribuir para vivermos numa sociedade decente. Me angustio muito com a situação do país. Me entristeço ao ver o estado em que se encontram as polícias brasileiras. Passei 33 anos na PM e, se tivesse de começar uma vida novamente, seria policial militar. Gostaria de ter uma polícia mais valorizada, mais comprometida com a democracia e com os valores democráticos. Queria uma polícia melhor. No meu Estado (RJ), morrem mais de cem policiais todos os anos, isso me magoa e me machuca muito. Entendi que, dentro de um partido político, poderia ajudar na formulação de ideias.

Está no seu horizonte uma candidatura a algum cargo público?

Não. Não está. Entrei para o partido para poder ajudar. Para ser orgânico, para usar uma ideia gramsciana. O Brasil em que eu vivo é muito diferente do que eu gostaria.