Por Altair Martins

Professor da PUCRS, autor, entre outros, do romance “Os Donos do Inverno” (Não Editora, 2019)

Para quem começou, como os da minha geração, a escrever e publicar contos nos anos 1990, arrisco dizer que dois nomes estavam entre os mais influentes naquele momento: Lygia Fagundes Telles e Rubem Fonseca. No caso desse escritor mineiro, um dos contistas mais cariocas desde Machado de Assis, uma obra atravessou aqueles leitores de modo definitivo – Feliz Ano Novo. O livro tinha sido publicado em 1975, ano em que nasci, mas teve a circulação proibida no Brasil um ano mais tarde, sendo recolhido pelo Departamento de Polícia Federal sob a alegação de conter “matéria contrária à moral e aos bons costumes”. Segundo aqueles leitores de gabinete, o livro fazia uma apologia da violência. Prefiro pensar que o regime autoritário, que tentava à força encobrir a fuligem do país, não suportou a linguagem precisa e contundente daquela coleção de contos que traduzia ficcionalmente a fratura exposta do nosso corpo social.

Para um escritor das décadas de 1960, 70, a aceitação e o sucesso de Rubem Fonseca deram-se devido ao fato de que, na época, a sexualidade era um tabu e a violência, uma necessidade que só não convinha aos artistas. Escrever sobre isso era, de fato, subversão. Talvez por isso, ao ser proibida, a obra já havia vendido mais de 30 mil exemplares. Durante 12 anos, Rubem Fonseca moveu um processo contra a União, para só em 1989 ver liberada a publicação de Feliz Ano Novo em definitivo.

Para nós, leitores dos anos 1990, o livro chegava contemporâneo e novidadeiro: o que era aquilo?, nos perguntávamos, no curso de Letras da UFRGS, diante de um escritor que conseguia, em um livro, ser infinito.

Naqueles 15 contos, plenos de humor negro (como a maioria de seus outros livros), descobríamos o Brasil da desfaçatez, do favor, da transgressão. Aqueles narradores (em geral em primeira pessoa) exploravam o patético que, se no prosaico da vida estalava a olhos vistos, era quase sempre colocado sob o tapete quando se tratava de literatura. O nonsense de nossa sociedade, instalada entre o discurso de normalidade e a brutalidade trivial da vida, fornecia retratos absurdos, mais eficazes porque narrados de modo direto. Daí aquele caráter de “ocorrência” simples, fruto, talvez, da sua experiência policial (apesar dos temas frequentemente pesados, com o mal e o bem imbricados de forma assustadora). Aí, espantava (e ainda hoje) um tom que eu ousaria chamar de tautológico: o mundo marginal, escanteado antes, embaralhava-se com a norma, relativizando certezas.

Logo, terminávamos os Passeios Noturnos vislumbrando uma parcela do país que, hoje vejo, é maioria: o empresário e aquele hobbie de atropelar pessoas aniquilavam tanto a figura de vilão quanto a de herói. É que, sem dar fins ou causas, as narrativas aconteciam rasgando a folha de papel onde se inscrevia a tal moral brasileira, como se podia vislumbrar no conto que finalizava a coletânea, Intestino Grosso, aquela espécie de “profissão de fé” brutal. Ali, Rubem Fonseca mostrava, de modo cínico, via elementos autorreferenciais, um texto, veja só, com ideologia. Renovava-se assim o que entendíamos por pornografia: nada mais do que o retrato de um imaginário oprimido – o da sexualidade – pelos tabus da moral. No caso do autor, mais pornográficas seriam as cenas de amor idealizado e puro das telenovelas, nas quais uma realidade falsa nos era apresentada.

Violência era daquele jeito: não bastava narrar os atropelamentos de Passeio Noturno I e II em primeira pessoa; era preciso contrapor essas cenas grotescas à atmosfera de normalidade e hipocrisia que o Brasil respirava (e respira). Daí o outro lado, quando nos mostrou protagonistas “invisíveis”, as prostitutas, os pivetes, os bandidos – todos aqueles para quem, desde Canudos, o Brasil é apenas margem. Lemos, sim, os velhos brasis que não se encontram e, nessa medida, uma espécie de guerra civil se conflagrava, então literariamente, do encontro das várias facetas sociais de um mesmo país. Para isso, não eram gratuitos os palavrões, as ironias ácidas, o deboche e o uso de inúmeras variedades de linguagem (como conseguia ele transitar entre o palavrão do marginal, o clichê do policial, a doçura de alguma mocinha ingênua e o jargão do jornalista?).

E tudo isso com uma agilidade narrativa única: enredos intensos, formas peculiares, sempre verossímeis, de estabelecer os diálogos. Se ele já abolia os travessões (hoje, procedimento comum), que dirá das experimentações de 74 Degraus (trocas constantes de focalizadores em primeira pessoa), ou dos diálogos com uso de rubricas teatrais (recordo de Os Prisioneiros) ou do uso de chaves para possíveis diálogos no conto Lúcia MacCartney?

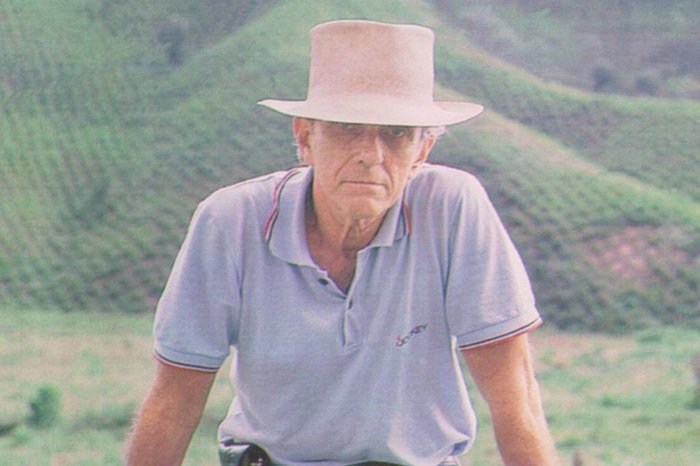

Não havia como ser escritor sem denunciar o tal Brasil – este mesmo de agora, que pretensamente se declara real. Perdemos, sim, com Rubem Fonseca, o escritor que “aliciou” os jovens leitores, futuros escritores, dos anos 1990. O alento é que o homem de 94 anos não parava: deixou ainda uma obra a ser descoberta, lida e relida, como são as coisas verdadeiramente infinitas.