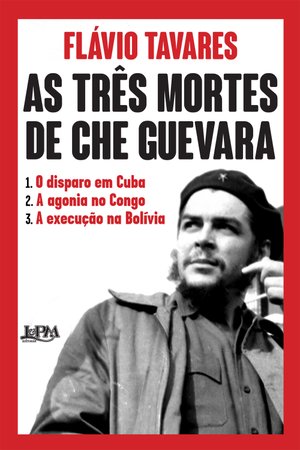

Falar de Che Guevara em uma época de polarizações ideológicas é mexer em um vespeiro, e o veterano jornalista Flávio Tavares sabe disso ao lançar As Três Mortes de Che Guevara, que será autografado neste sábado, às 17h30min, na Feira do Livro de Porto Alegre. O livro é um misto de ensaio e biografia que reconta a vida do guerrilheiro argentino concentrando-se em seu rompimento com a revolução cubana e a tentativa de estabelecer focos guerrilheiros no Congo e na Bolívia. Mexer nesse vespeiro, para o autor, é sinônimo de discutir temas polêmicos a sério – algo de que o Brasil está precisando. Colunista do GaúchaZH, Tavares tem uma das trajetórias mais ricas do jornalismo nacional. De formação à esquerda, foi um dos presos políticos trocados pelo embaixador Charles Elbrick, em 1969, durante a ditadura militar. Na entrevista a seguir, fala sobre Guevara, o atual momento do país e a fragilidade institucional dos partidos políticos brasileiros.

Foi o aniversário de 50 anos da morte de Che Guevara que o impeliu a escrever este seu mais novo livro?

A efeméride me fez adiantar o trabalho e escrever seis meses sem parar. Foram 12, 13 horas por dia. Perdi cabelo com esse livro. Mas o projeto é mais antigo, eu só não sabia em que ia redundar. Fui descobrindo aos poucos, numa espécie de castelo de cartas. Um detalhe levava a outro. Por exemplo: fui reunir anotações de um encontro de 1974 com Reque Terán, um coronel boliviano que deu o primeiro golpe na guerrilha. Eu tinha anotações de conversas que havia tido, fazia isso na época. E encontrei anotações da conversa com o Major Sánchez, que foi prisioneiro de Guevara. Encontrei-o quando ele estava no exílio, no Peru – eu também era um exilado naquele momento. Reuni tudo isso e escrevi sem parar, aproveitando a data, porque, principalmente no Brasil, as coisas são esquecidas. Não temos memória.

Che é um dos personagens mais biografados das últimas décadas. O senhor de algum modo sentiu uma pressão de apresentar algo novo sobre alguém a respeito de quem já se escreveu tanto?

A minha preocupação, desde sempre, foi saber por que nenhum dos biógrafos se estendeu sobre os motivos que levaram Che a sair de Cuba e ir para o Congo. E por que ele não voltou a Cuba. Ele ficou alguns dias em Cuba após o Congo, mas foi apressadamente para a Bolívia. Jon Lee Anderson, o mais minucioso dos biógrafos dele (autor de Che Guevara: uma Biografia, de 1997), passou anos em Cuba, anos em Moscou e é americano, portanto escreve com isenção. Ele passa por isso rapidamente. Por que não adentrou nesse tema, que, para mim, é fundamental? Acho que o mérito do meu livro é se deter nesse detalhe que foi ocultado por mais de 50 anos sem que nos déssemos conta. O Che era um romântico, então atribuímos tudo ao romantismo dele, à sua visão idealista, quando não era só isso.

Esse apagamento foi também ideológico, dado que a ruptura entre Che e a revolução cubana sempre foi um argumento usado pela direita? A esquerda se recusou a acreditar nisso?

Um pouco é verdade. Só que a análise da chamada direita procurava dizer que Che e Fidel Castro eram dois sanguinários e haviam se desentendido. E que Che deixara de ser socialista. Foi o contrário: Che sonhava com o socialismo humanista, de Marx, que fez a crítica da economia, mas não sugeriu que se implantasse o terror, como na União Soviética. Che queria um socialismo puro, humanista. Nessa análise, a esquerda e a direita se equivocaram porque não adentraram os fatos, não pesquisaram. No fundo, Che e toda aquela geração foram vítimas da Guerra Fria. Cuba foi vítima da Guerra Fria e da estupidez dos EUA. Como tudo em Cuba era norte-americano, as terras, os cassinos, as empresas, a distribuição do petróleo, quando a revolução nacionalizou os recursos e fez a reforma agrária, os EUA entram em polvorosa. E isso, naqueles anos de Guerra Fria, levou Cuba a se orientar para o lado da União Soviética. Como se trata de um país minúsculo, uma ilhota com metade do tamanho do Rio Grande do Sul, isso levou Cuba a se tornar um satélite soviético.

Che sonhava com o socialismo humanista. Não sugeriu que se implantasse o terror, como na União Soviética. No fundo, Che e toda aquela geração foram vítimas da Guerra Fria. Cuba foi vítima da Guerra Fria e da estupidez dos EUA.

Flávio Tavares

Jornalista, autor de As Três Mortes de Che Guevara

O mundo vive uma onda de polarização e agressividade. O que o levou a enfocar Guevara neste momento? Tem a consciência de que está mexendo num vespeiro?

Sim. E espero que isso contribua para algo, porque o debate é sempre esclarecedor. Em termos históricos, mexer num vespeiro não é ruim, pelo contrário, é renovar a análise. Oxalá o livro contribua para se discutir, porque está baseado em fatos. Eu não tiro nenhuma ilação minha. Há um depoimento ali que é fundamental, o do Comandante Benigno, que lutou com Che na Sierra Maestra, em Cuba, no Congo e na Bolívia. Ele é até exagerado na crítica que faz ao Fidel, de quem foi, em suas palavras, um "obediente cão" por muitos anos. Ele explica a história: Fidel se submeteu à União Soviética, que tinha interesses de grande potência durante a Guerra Fria, o que o levou a adotar toda a política dos russos, num momento em que se digladiavam, por um lado, EUA e União Soviética, e, por outro, a China, que emergia, e a União Soviética pela influência no chamado Comunismo Internacional, que hoje nem existe mais. Se o livro puder suscitar esse debate, ótimo.

Por que Che rompeu com a revolução cubana?

Penso que Che se sacrificou para evitar um racha na revolução: "Estou criando problemas, eu saio". Che era um crítico contundente da aproximação com a União Soviética. Como ele e Fidel tinham uma amizade fraterna, ele decidiu ir embora deixando Fidel livre para tomar o caminho da União Soviética. Mas foi Cuba que financiou as tentativas de guerrilha no Congo e na Bolívia.

Durante os 13 dias de uma conferência em Punta del Este, em 1961, o senhor conheceu Che. Que impressão teve dele?

Foi a de um ser humano muito diverso daqueles que eu catalogava como políticos. Che era um político, era presidente do Banco Nacional de Cuba e ministro das Indústrias, numa reunião interamericana política. Che era diferente de todos ali, até no trajar: todos de terno, sapato lustroso, e ele com a túnica guerrilheira. Era alguém que ouvia o interlocutor com atenção, mesmo que não fosse um apoiador de suas ideias, se interessava. Os políticos costumam fazer de conta que estão ouvindo, concordam com tudo sem sequer ouvir. Ele ouvia de fato, discordava, discutia com atenção

Em seu livro sobre esse encontro (na mais recente edição, Meus 13 Dias com Guevara), o senhor cogita que Che teria influenciado Leonel Brizola. Como?

Brizola era governador gaúcho e havia sido nomeado por Jânio Quadros nessa conferência como assessor especial. Ele se empolgou com Che. Teve, inclusive, uma conversa com ele num churrasco oferecido pelo presidente do Uruguai no qual o único convidado não uruguaio, além do Che, era o Brizola. Depois, Brizola foi o único da delegação brasileira que felicitou oficialmente Che pelo discurso na conferência. Ele pediu para que eu encontrasse Che e intermediasse uma conversa entre eles. Os dois acabaram falando por uns 30 minutos, mas ninguém assistiu. Parte do desassombro mostrado pelo Brizola na Legalidade, pouco depois, com certeza se inspira no que ele enxergou no Che. Depois daquela conversa, Brizola me avisou que iria abandonar a delegação brasileira, indo embora sem se despedir de ninguém, porque, para ele, aquela delegação não estava cumprindo as orientações de Jânio Quadros. Aquela reunião, no fim das contas, era para extirpar Cuba do cenário latino-americano, e o Brasil ficou ali numa posição dúbia. Mas Jânio era um esquizofrênico, dava uma ordem para o chefe da delegação, que era o ministro da Fazenda, e outra para o assessor especial, que era o Brizola. Para Brizola, era "vamos apoiar Cuba"; para o chefe da delegação era "vamos fazer o jogo dos EUA".

O senhor compara a postura de Che pensando em criar um "homem novo" com o fervor ideológico dos primeiros cristãos a serviço de Paulo. Mas a inflexibilidade dele nessa proposta não o alinha também com fanáticos religiosos? O que o diferenciaria de um militante do Estado Islâmico, que também quer um "mundo novo"?

Primeiro a questão do Estado Islâmico: o que diferencia a crença fanática de Che é que ele nunca optou pelo terrorismo. A revolução é uma coisa, e o terrorismo, matar pessoas com uma bomba em um mercado público, é outra. Pelo contrário, ele falava em dureza, mas sem perder a ternura. Era um revolucionário, matou, morreu, mas não era um terrorista de massa. Era contra esse terrorismo. Na revolução se mata e se morre. A guerra é que é sanguinária, não os guerreiros. Quanto à religião: uma coisa é a religião confessional querer impor sua crença à população, um Estado religioso, “se não pensar como eu penso, tu és um herege”. Agora, ter princípios é outra coisa. Há princípios éticos religiosos em todas as crenças, princípios profundos, mas não posso querer que todos sejam cristãos, budistas, islâmicos ou judeus. O importante das religiões são os princípios de comportamento ético e moral, e é nesse aspecto que eu digo que o Che era quase religioso e o comparo aos cristãos primitivos, com a visão de que os valores são morais, não materiais, não se interessavam por dinheiro, por terras.

O significado de política passou a ser tratar bem as pessoas para conseguir votos. por isso as soluções são todas demagógicas. A classe política corre o risco de se transformar em coveira da democracia.

Flávio Tavares

Jornalista e escritor

O senhor dedicou seus últimos livros à Legalidade, ao golpe de 1964 e, agora, a Che. Trata-se de um balanço de eventos e figuras cruciais de sua geração. Que balanço faz daqueles anos, quando hoje se vive outro momento de polarização?

Acho que uma diferença entre hoje e aquele passado é que, naquele momento, os jovens e os não jovens estavam todos engajados politicamente. Todos, direita e esquerda, queríamos mudar o mundo. E, ainda que fôssemos adversários, nós dialogávamos. Eu era do Partido Socialista e tinha longas discussões com os integralistas, que eram da direita nacionalista. Isso transformou aqueles anos numa época muito rica. E essa riqueza se refletiu na política partidária, que buscava soluções para o futuro, algo muito diferente de hoje. A política partidária atual busca acomodar-se em termos pessoais.

Não está havendo hoje um crescimento da participação dos jovens na política, muitos à direita?

Está, sim. Mas é sem doutrina, sem a busca de uma nova sociedade ou sequer de remendos à velha. É uma participação gritona, de empurrões, tanto à esquerda quanto à direita, tanto do PSOL quanto do MBL. O que diferencia a nossa geração é que dávamos ideias. Podiam ser equivocadas, mas eram propostas: “Queremos reforma agrária”, “queremos a nacionalização da pesquisa mineral”. Hoje é uma gritaria oca. Sem contar os jovens que estão em postos das bancadas partidárias, como CCs no Legislativo, e que entram para a política para se ajeitar na vida. Quem, dos movimentos de direita ou de esquerda, ou melhor, desse amontoado político brasileiro em que não há mais esquerda ou direita, apresenta soluções para o futuro do país? E não faço essa comparação por ser a minha geração: considero que a geração anterior, dos anos 1940 e 1950, foi até mais idealista e mais brilhante. A minha sofreu nos anos 1960 as consequências da Guerra Fria: tinha de ser pró-americano ou pró-soviético, mesmo que não concordasse inteiramente com ambos.

Qual a sua avaliação da atual classe política?

O significado de política passou a ser tratar bem as pessoas para conseguir votos. Política é a formação de uma visão sobre a realidade da sociedade. Mas, contrário disso, tudo hoje se faz em função dos votos: eleger-se hoje para reeleger-se amanhã. Por isso as soluções são todas demagógicas. As verbas distribuídas por Temer não atendem às necessidades sociais, mas sim às necessidades do deputado X e do deputado Y. Essa é a ferida da nossa política. E depois vêm os meninos do MBL ou quem não conheceu a ditadura a pedir intervenção militar. Já estamos numa ditadura, a ditadura do nonsense, do inconsciente. A classe política corre o risco de se transformar em coveira da democracia.

Como alguém que viveu o exílio na ditadura militar, como o senhor vê esses pedidos de "intervenção", e mesmo a ascensão de um político como Bolsonaro?

Quem fala em intervenção militar é porque não conhece o que foi 1964. Quem fala em necessidade de um golpe é porque não sabe os horrores que significam a implantação de um regime de força. Mas há um detalhe: estamos dando muita importância a pessoas como o Bolsonaro. No fundo, ele é um falastrão que tem interesse em que falemos dele, mesmo mal. Que projetos ele tem? Corremos o risco de cometer o que os alemães cometeram nos anos 1930: começaram a falar tanto do Hitler que ele se tornou uma alternativa interessante até para quem não compartilhava do ideário nazista. Até certas camadas judaicas chegaram a se obliterar pela figura do Hitler. Corremos o risco de transformar o palhaço que o Bolsonaro é em uma figura de oposição respeitável. Ele é um palhaço perigoso, mas continua um palhaço: não propõe nada, e quando propõe, são coisas ridículas. Tenho mais medo daqueles que, sendo politiqueiros, tentam se apresentar como apolíticos. O mal não está na política; o mal está naquilo que transformaram os partidos brasileiros, em cabides de negócios.

Estamos dando muita importância a pessoas como Bolsonaro. No fundo, ele é um falastrão que tem interesse em que falemos dele, mesmo mal. Que projetos tem? Corremos o risco de cometer o que os alemães cometeram nos anos 1930: começaram a falar tanto de Hitler que ele se tornou uma alternativa interessante até para quem não compartilhava do ideário nazista.

Flávio Tavares

Jornalista e escritor

Eleições recentes consagraram figuras que se apresentam como de fora da política, de Trump, nos Eua, a Doria e Crivella em São Paulo e no Rio. Pode haver aumento desse fenômeno em 2018?

Acho que essa é uma tática que revela a falta de sinceridade dessas figuras. Crivella já entrou na política pelo lado errado. Passa pela nossa cabeça que o Papa seja candidato a Secretário-geral da ONU, ou que o arcebispo metropolitano, dom Jaime Spengler, seja candidato a governador ou a prefeito de Porto Alegre? Crivella entrou na política pela Igreja Universal, ele mesmo diz que o partido dele é a igreja. Isso é um horror. Quando uma confissão religiosa, qualquer que seja, quer se apoderar do poder, há um perigo: o de transformarmos o Brasil num Irã, num sistema teológico. Doria é uma pessoa hábil, mas só isso. Tanto que está numa disputa de poder dentro do próprio PSDB com Alberto Goldman, um homem da maior correção. O que o PSDB tem de melhor, inclusive o Fernando Henrique, não suporta o Doria, que é um arrivista. Mas ele não é o perigo em si, o perigo é a insinceridade demagógica que tomou conta da política, algo a que ele aderiu.

Dilma Rousseff passou por experiências que o senhor também teve: prisão durante o golpe, tortura, ligação política com Brizola. Que balanço faz dela na política?

Por um lado, lamento muito por ela. Gosto da Dilma em termos pessoais. Mas acho que, politicamente, ela cometeu erros brutais. O primeiro foi pegar a herança do Lula como havia sido estabelecido por ele, aquela mania de somar tudo, misturar alhos com bugalhos. O governo da Dilma já entra com todos aqueles oportunistas do PMDB. O PMDB tem gente boa, mas quem mandou no governo da Dilma foram os oportunistas do partido. E teve também as alianças com o PP do Maluf. A Dilma misturou vinagre com água, vinho e champanhe, e até a champanhe virou vinagre. Até aqueles que se apresentavam como corretos dentro do PT enganaram a militância. A tal ponto que PT, PMDB e PP comandaram um assalto na Petrobras. Nesse aspecto, o PT foi imaturo, porque todo o peso da opinião pública caiu sobre o partido. Quando falam mal da Dilma e do PT, não se lembram dos antecessores. Lula também fez um governo inócuo. Lula, de fato, não fez nenhuma reforma social. O João Goulart fez mais reformas estruturais do que ele. A educação piorou com Lula. Foi entregue a grupos americanos que investem na bolsa, virou um negócio. Houve um desmantelamento do que a opinião pública e os eleitores esperaram do Lula. E Dilma continuou no mesmo diapasão.

O senhor é um veterano do jornalismo. Como vê o futuro dessa profissão em um momento de transformações no qual se discute até mesmo a sua sobrevivência?

Acho que a situação futura do jornalismo e da informação é quase tão catastrófica quanto a devastação do meio ambiente. Porque, no momento em que nos despreocupamos com o clima, a água, a floresta, e deixamos que infestem o ambiente, nós o destruímos. No momento em que a informação passa a ser objeto de qualquer um, nós a destruímos. Então, essa história das redes sociais, que todo mundo acha que é democratização, é na verdade a dispersão da informação. Qualquer um pode ser médico? Qualquer um pode ser engenheiro? Não. Agora qualquer um pode ser jornalista. E aí se distribuem mentiras. O que se chama hoje de democratização da informação é, na verdade, uma multiplicação. O jornalismo exige qualificações, como qualquer atividade. E nós estamos prescindindo disso no jornalismo porque parece fácil informar. Qualquer informação passou a ser admitida. A relevante e a irrelevante. O que às vezes, é verdade, também é de responsabilidade dos jornais, que nos casos em que distribuem falsas informações devem ser responsabilizados. Nas redes sociais ou na grande mídia, a inverdade se diluiu na verdade. E é por isso que o tema precisa ser debatido. Agora, a chamada classe política se interessa por fazer isso? É claro que não.

As Três Mortes de Che Guevara

Ensaios, L&PM Editores, 252 páginas, R$ 59,90

A sessão de autógrafos, na Feira do Livro de Porto Alegre, será neste sábado (4), às 17h30min.