Qual é o limite entre a autoralidade e a repetição, entre o rigor estético e a sujeição ao formulaico? Perguntas assim são suscitadas por Asteroid City (2023), filme de Wes Anderson em cartaz nos cinemas desde quinta-feira (10).

Se essas linhas podem ser tênues, há um abismo separando a recepção crítica ao 11º longa-metragem de Anderson, 54 anos. Para o veterano estadunidense Rex Reed, do The Observer, a nova comédia dramática "é enigmática, artificial, irritantemente autoindulgente e irrevogavelmente sem sentido", como todas as obras do "diretor e roteirista superestimado que produz o tipo de cinema tagarela e caprichoso que atrai o público millennial que aplaude tudo o que não entende".

Já para o brasileiro Chico Fireman, que desde 2003 abastece o blog Filmes do Chico, Asteroid City é um dos melhores de 2023 e um dos melhores do cineasta texano sete vezes indicado ao Oscar — melhor filme, direção e roteiro original por O Grande Hotel Budapeste (2014), melhor roteiro original por Os Excêntricos Tenenbaums (2001) e Moonrise Kingdom (2012) e melhor animação por O Fantástico Sr. Raposo (2009) e Ilha dos Cachorros (2018). "É um dos grandes filmes sobre o artifício, a fantasia e a ficção como canal para comentar o mundo e a sensibilidade", escreveu Fireman no X, o finado Twitter.

Fãs e detratores de Wes Anderson hão de concordar em pelo menos dois pontos: primeiro, que poucos diretores têm uma identidade visual tão inconfundível (a ponto de gerar memes impagáveis, como aqueles trailers gerados por inteligência artificial que simulam como seria Star Wars ou O Senhor dos Anéis se realizado por ele). Segundo, que Asteroid City reúne quase todas as suas características. Do roteiro (escrito em parceria com Roman Coppola) que assume ser tudo uma encenação — letreiros anunciam a divisão do filme em três atos e a numeração das cenas — à alternância entre verborragia e silêncio. Do esmero na construção cenográfica (mais uma vez, a cargo de Adam Stockhausen), na confecção dos figurinos (de novo, uma criação de Milena Cannonero) e na escolha de uma paleta de cores nostálgicas à obsessão pela centralização e pela simetria nos planos arquitetados por outro colaborador contumaz, o diretor de fotografia Robert Yeoman. Dos personagens de nomes excêntricos (o diretor de teatro Schubert Green, as meninas trigêmeas Andrômeda, Cassiopeia e Pandora) às crianças flagradas em um complicado momento familiar. E há, claro, o elenco estrelado: aos habituais Jason Schwartzmann, Edward Norton, Adrien Brody e Tilda Swinton, por exemplo, se juntam Scarlett Johansson, Tom Hanks, Margot Robbie e Steve Carell. A ausência ilustre é a de Bill Murray, que atuou ou emprestou a voz em nove longas — à época das filmagens, o ator havia testado positivo para covid-19 e precisou abandonar o projeto.

A pandemia, aliás, é referenciada em Asteroid City, mas não diretamente, afinal, este é um filme de Wes Anderson: suas casas de bonecas são montadas no passado. Os Excêntricos Tenenbaums mostrava uma Nova York setentista, Moonrise Kingdom é ambientado no meio dos anos 1960, O Grande Hotel Budapeste se concentra na década de 1930, A Crônica Francesa (2021) retrata, entre outros períodos, o maio de 1968.

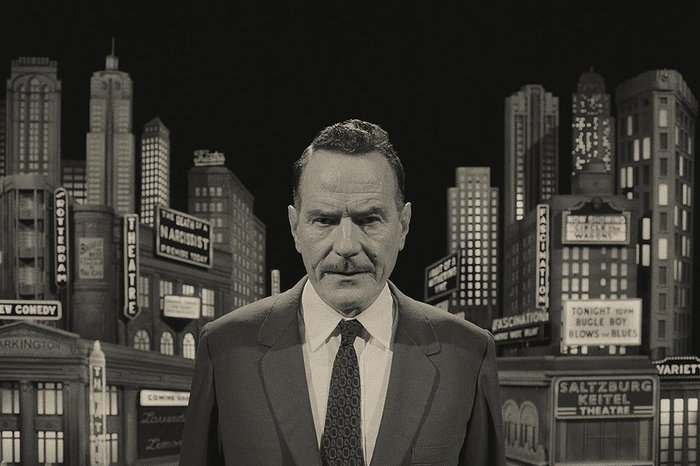

Asteroid City se passa em 1955 — o período foi escolhido porque na década de 1950 houve uma grande onda de filmes de ficção científica que especulavam sobre a vida extraterrestre, ameaças de outro planeta e os riscos das experiências nucleares, como O Dia em que a Terra Parou (1951), Vampiros de Almas (1956) e O Incrível Homem que Encolheu (1957). O cenário é a homônima cidadezinha de 87 habitantes situada no meio do deserto dos EUA, próximo a um campo de testes de bomba atômica, e duplamente fictícia: inexistente no mundo real, é uma criação do dramaturgo Conrad Earp (papel de Edward Norton), como nos conta, na abertura em deslumbrante preto e branco, o apresentador de TV encarnado por Bryan Cranston. Na colorida representação de sua peça, o protagonista é Augie Steenbeck, um fotógrafo de guerra interpretado por Jason Schwartzman. Ele acaba de chegar, acompanhado do filho adolescente, Woodrow (Jake Ryan), que vai participar de uma convenção de prodígios da astronomia, e das já citadas Andrômeda, Cassiopeia e Pandora — encantadoras e irreverentes, vividas pelas trigêmeas Ella Faris, Wilan Faris e Graacie Faris.

Também é convidada do mesmo evento Dinah (Grace Edwards), filha da atriz Midge Campbell (Scarlett Johnasson). Praticamente todos os personagens ficam hospedados nas cabanas administradas pelo gerente encarnado por Steve Carell. A aparição de um extraterrestre força o general Gibson (Jeffrey Wright) a impor uma quarentena.

Se parece spoiler essa última informação, não se preocupe: ainda há muito por acontecer em Asteroid City. Ou não.

A exemplo de A Crônica Francesa, o filme tem cerca de 105 minutos, mas parece durar horas. Em vez de dar dinamismo, o grande número de paradas, trocas e personagens na narrativa acaba acentuando o distanciamento. Torna frio um filme aparentemente quente (pela ambientação e pelas cores), deixa com menos vida um filme que é justamente sobre a morte.

As típicas idiossincrasias e digressões de Wes Anderson podem acabar tirando o foco do grande tema de Asteroid City: o luto e como a arte pode nos ajudar a suportar a inevitável finitude. Os personagens falam, falam e falam, mas são poucos os diálogos que permanecem conosco após a sessão, como aquele travado entre Augie e seu sogro (Tom Hanks) — "O momento (de contar ao filhos) nunca é certo", diz o primeiro; "O momento é sempre errado", se solidariza o segundo. É só no final que o diretor amarra as pontas, unindo a trama da ficção com a da "vida real". Isso rende momentos brilhantes e tocantes, como o monólogo da atriz encarnada por Margot Robbie, adornado pela sutil trilha sonora composta por Alexandre Desplat.

Também rende um mantra algo enigmático, sujeito a interpretações: "Você não pode acordar se você não dormir". Uns poderão levar ao pé da letra: sonolentos diante da linda monotonia, serão acordados pelo coro em voz alta dos personagens. Outros entenderão como um convite ao sonhar, uma metáfora para a fruição da arte, um terreno onde podemos desligar da vida e de onde podemos voltar (despertar) revigorados, com um outro entendimento sobre si mesmo ou sobre os outros, com uma nova forma de processar emoções como a tristeza. Mesmo que demore a nos darmos conta, mesmo que, como o personagem de Jason Schwartzman, fiquemos perguntando: estou fazendo tudo certo?