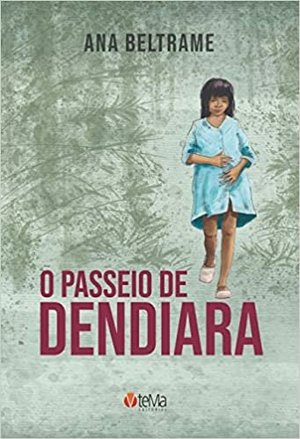

Cônsul do Brasil em Caiena, na Guiana Francesa, entre 2008 e 2013, a gaúcha Ana Beltrame mergulhou na realidade de quem busca, no garimpo, o El Dorado, o mítico lugar onde o ouro brota da terra. Do trabalho diplomático ela extraiu histórias impressionantes de meninas prostituídas dos dois lados da fronteira. A dor, a ilusão e a mentira se reuniram na personagem Dendiara, protagonista de seu primeiro livro ficcional, o recém-lançado O Passeio de Dendiara.

Por meio do sofrimento da garota de 10 anos, grávida, abandonada em uma estrada entre o Brasil e a Guiana Francesa, Ana levanta reflexões sobre a ausência do Estado naquele canto do mundo, traduz o sonho de quem abandona sua vida em busca de ouro em garimpos ilegais e propõe soluções para um tema pungente nas relações nacionais e internacionais: a necessidade de se olhar a Amazônia com foco nos seres humanos que a habitam. Nesta entrevista, Ana, hoje cônsul do Brasil em Rivera (Uruguai), resgata parte dos 45 anos em que representou o Brasil no Exterior.

Quem é a Dendiara?

Em Caiena, ajudei muitas famílias brasileiras que iam para o país em busca de emprego ou para trabalhar nos garimpos clandestinos de ouro. Não era permitido, mas os brasileiros abriam garimpo no meio da mata, e as famílias iam para trabalhar, ganhar em euro e tentar achar ouro. Ajudei muitas crianças que andavam com as famílias, muito sofridas, com vários problemas, inclusive prostituição infantil. A Dendiara é uma mistura de todas elas. Em si, ela não existiu. Ela é fruto de pelo menos cinco crianças cujas vidas foram juntadas para criar essa personagem fictícia.

Essa construção parte da história de uma meninazinha que a polícia francesa encontrou no meio do caminho entre o Oiapoque brasileiro e Caiena. Alguém a largou em uma barreira policial, grávida aos 10 anos. Como não falava francês, me chamaram no hospital que a recebeu. Fui, e minha missão era tentar puxar a história dela para a polícia fazer o boletim de ocorrência. Fui uma espécie de tradutora, e tinha de ser o consulado porque temos fé pública para dizer que aquela menina era brasileira. Ela estava baixada em uma enfermaria ginecológica, e ela queria ver desenhos animados da pediatria. Eu me dispus a, todas as manhãs, pegá-la para levá-la da obstetrícia até a pediatria, do outro lado do hospital. No caminho, eu ia puxando as histórias: quem era a mãe, como ela tinha ido parar no garimpo, como era a vida no local. O livro são essas histórias, por isso se chama O Passeio de Dendiara. Eu passeava com ela pelo hospital.

A senhora aparece como personagem real?

Sim, narro em primeira pessoa. Explico que a personagem é fictícia, mas as crianças são sofridas de fato, o garimpo existe do jeito como descrevo, e o personagem indígena é um pajé que já morreu, mas existiu. E tinha um pistoleiro, que era o vigia do garimpo, sobre o qual conto muito pouco, mas essa prática da violência nos garimpos é real.

Há muitos problemas sociais envolvidos nessa realidade. fale um pouco mais sobre a situação específica de mulheres e crianças nessa região.

Há tráfico de pessoas: cerca de 90% de mulheres e meninas; 10%, talvez um pouco mais, de rapazes. Mulheres e meninas indo para a prostituição, e os rapazes, para trabalho em condição análoga de escravo no garimpo ou na construção civil. Esse tráfico é alimentado por dois “emes”: miséria e mentira. As pessoas gostam de dizer que é pelo sonho e pelo engano. O sonho de uma vida muito melhor, e o engano porque acham que vão conseguir algo indo do jeito que vão para o Exterior. No fundo é mentira do traficante, o “coiote”, e culpa da miséria. No caso dessa menina (que inspirou a personagem Dendiara), ela foi levada, saiu da pobreza nos arredores de Macapá (AP). Não é que as moças não saibam que vão ser prostitutas. Elas sabem, mas lhes foi prometido um pagamento maior e a possibilidade de voltar em um par de anos.

Elas entendem como um período passageiro?

Dizem a elas: “Olha, o que posso te oferecer é isso. É prostituição? Sim, mas lá é bem cuidado, vais receber tanto, daqui a dois anos você volta, sem problema”. Garantem que ninguém ficará sabendo, que a pessoa vai para um salão bom, um bar de nível, para juntar um bom dinheiro. A mentira não é que não serão prostitutas, mas que vão ganhar dinheiro, ter melhores condições de vida e poderão voltar.

Quando se fala de Amazônia vêm as imagens das queimadas e do desmatamento. Essa realidade que a senhora traz é distante para muitos brasileiros.

Pois é, as pessoas às vezes dizem: “Precisamos cortar árvore, vender madeira, que é para o povo da Amazônia ganhar dinheiro”. Outra mentira. O ouro não deixa um tostão na Amazônia. O garimpeiro não vê esse ouro. Ou vê muito pouco. O atravessador ganha um pouco mais, e o grande beneficiário é o comerciante de ouro, que está a centenas de quilômetros da floresta. É uma destruição de graça. Aquela gente que mora lá precisa de emprego e renda, o que não vai ganhar destruindo a floresta. Nunca vi garimpeiro rico.

Essa realidade expõe a fragilidade do Estado. O que pode ser feito?

Expõe a fragilidade do Estado brasileiro, e, em alguns momentos, expõe a hipocrisia de certos agentes do Estado e de certos religiosos também. Essas pessoas têm uma vida muito difícil, arriscam a saúde. Não estou só me referindo à saúde das prostitutas: os homens que trabalham lá arriscam imensamente sua saúde, com todas as doenças que existem lá, dormindo no mato, exaustos, com mosquito. E não têm nada de respaldo. Não há um programa para sair do garimpo, se quiserem. Um sujeito que cansa de estar no garimpo porque está doente para continuar não tem acolhimento para sair dessa condição e aprender outra profissão, ter um empréstimo para começar um pequeno negócio. E é assim como essas moças, quando têm graves problemas no Exterior, para onde foram levadas e onde se prostituem. Quando voltam para o Brasil, não têm acolhimento. Elas acabam prosseguindo em uma vida que lhes é prejudicial, que é prejudicial para o ambiente, para a floresta, servindo apenas aos interesses financeiros de um pequeno grupo. E isso por falta de alternativas. Essa realidade mostra a necessidade de oferecermos alternativas de emprego e renda para o cidadão brasileiro em geral e para o cidadão da Amazônia em particular. Sem alternativa, o cidadão destrói a floresta para pegar açaí, para tirar ouro, enfim, fazer qualquer coisa para comer.

O livro traz mapas. Como é aquela região do ponto de vista geográfico?

A região é tão desconhecida que achei que até poderia encarecer o preço do livro, mas eu tinha de colocar mapas. Eles mostram o Estado do Amapá, que fica ao Norte, para cima do Rio Amazonas. Já é o Planalto das Guianas. É uma floresta sobre coxilhas. Há rios muito encachoeirados entre as coxilhas. Depois do Amapá, vem a Guiana Francesa; depois, o Suriname; e, em seguida, a antiga Guiana Inglesa, hoje República da Guiana. É uma fronteira terrestre, e a gente não sabe nem o que tem lá. As pessoas não sabem onde fica o Oiapoque. O gaúcho sabe onde fica o Chuí, mas o resto do Brasil não sabe nem onde fica o Chuí nem o Oiapoque. Qual país está do outro lado do Oiapoque? Ninguém sabe.

São vários garimpos?

São vários clandestinos. A polícia francesa sobrevoa a selva de helicóptero. Quando vê aquela buraqueira lá embaixo, desce, e os garimpeiros saem correndo. E aí tem de todos os tamanhos: com cinco pessoas, com 50, com caras com picareta e bomba para revolver o leito do rio... Há outros com quatro, cinco escavadeiras, tratores. Dos dois lados da fronteira: na Guiana Francesa, no Amapá, no Pará. Onde tem um pouquinho de ouro eles esburacam para pegar. O garimpeiro tem uma fé que, se cavoucar um pouco mais, vai achar, como diz, um balde de ouro, um pote, e vai ficar milionário da noite para o dia. Nunca aconteceu. Não há ouro nessas quantidades nos aluviões da Amazônia.

Como foi migrar de um texto diplomático, mais analítico, para a literatura de ficção?

Foi complicado. Eu não sabia como escrever. Servi em Toronto, no Canadá, uma cidade muito agitada. Quando deu a pandemia, em março do ano passado, Toronto fechou. Foi lockdown mesmo. E, de repente, aquela gigantesca usina que era Toronto parou. O consulado fechou. A gente trabalhava em casa. E aí eu consegui escrever o livro, em quatro meses. O livro já estava pensado, alinhavado, o difícil para mim foi escrever, e esse passo foi dado no silêncio da pandemia.

Essa realidade mostra a necessidade de oferecermos alternativas de emprego e renda para o cidadãO. Sem alternativa, o cidadão destrói a floresta para pegar açaí, para tirar ouro, enfim, fazer qualquer coisa para comer.

Na apresentação, a senhora diz que a história da Dendiara é uma realidade aviltante, capaz de envergonhar as pessoas que representam o Brasil no Exterior. A imagem do Brasil lá fora é um dos temas atuais. Como a senhora a avalia neste momento?

Tenho, como você sabe, as limitações do cargo em que estou. Não posso fazer uma avaliação de imagem do Brasil estando nesse cargo. O que faço no livro é ficcional. É uma história de ficção.

Nairóbi, Paris, Atenas, Montevidéu, Caiena... Nesses 45 anos de carreira diplomática, quantas histórias deve ter coletado. Que recordações tem?

É uma vida nômade. Ou você gosta ou não vai aguentar. Não é uma vida de meio termo. Ou há aquela excitação a cada vez que te mandam para um país, “vou conhecer algo novo”, ou você entra em parafuso. Se você tem medo de viajar, fica receoso em uma cidade estranha, com uma língua exótica, aí o Itamaraty dá úlcera. A pessoa tem de gostar dessa vida. O diplomata tem de ser um observador de tudo o tempo todo. Você não está só aquelas oito horas no escritório. Tem de se preparar para ir para um país e estudá-lo. Quando fui para Nairóbi (Quênia), estudei toda história daquele pedaço da África, inclusive da expansão do Islã, que tem um reflexo na antropologia, na sociologia, até a presença inglesa, e a independência feita por um líder africano muito importante, Jomo Kenyatta. Essa vida te obriga a estudar. Para mim, é fascinante. Não vi o tempo passar nesses 45 anos. Foi ontem, um piscar de olhos.

Qual foi o posto mais difícil?

O mais difícil de conhecer toda a realidade foi Toronto. É uma cidade sofisticada, com um nível de ciência e tecnologia muito alto, muitas startups, inteligência artificial. Esse novo mundo da cooperação científica e tecnológica, na área cibernética, para mim, foi difícil. É um mundo novo. De repente, eu me vi diante de um potencial vastíssimo para negócios e cooperação. Toronto é a maior bolsa de valores para mineração do mundo. Se você quer capitalizar uma empresa de mineração, vai à bolsa de Toronto. Me vi diante de um padrão único, avançado, com potencial enorme para negócios. Tive de correr atrás.

Achei que a senhora responderia Nairóbi, pela diferença cultural.

Nairóbi é produtora de café, a gente tem uma história. Agora, startup, inteligência artificial, financiamento de mineração... Isso tudo gera uma economia muito sofisticada. Minha ideia era tentar resgatar um pouco esses brasileiros que foram embora do Brasil e estão trabalhando com alta tecnologia em Toronto para ver se devolvem alguma coisa para o país em forma de negócios. Isso é uma coisa que temos de fazer: procurar na diáspora brasileira, na fuga de cérebros, aqueles que estão trabalhando com tecnologia que nos interessa e fazer com que façam negócios com o Brasil. Porque se os deixa na Califórnia, em Boston, em Toronto, trabalhando para o empregador estrangeiro, ele não necessariamente irá buscar parcerias no Brasil. Mas, se você for estimulando aquele técnico a se relacionar com o mundo dos negócios ou a academia brasileira, a gente tem algum retorno da experiência dele: o que a nossa rede de cérebros exportados pode nos devolver em forma de cooperação técnica e investimento. É um desafio novo para o Itamaraty.

Voltando à Amazônia, a senhora conseguiu visitar a floresta?

Sim, com amigos da Universidade Federal do Amapá (Unifap). Eles têm um campus avançado em Oiapoque. E eles tinham um curso de Pedagogia em Língua Indígena, um trabalho muito bonito. Fui com esse pessoal a algumas aldeias indígenas, tanto do lado francês quando do brasileiro. Fiquei amiga de um pajé, ele me mostrou inclusive algumas areias movediças, onde teve um confronto com um missionário. Em outra ocasião, fui com os policiais franceses, desci em um garimpo de helicóptero, porque tinham prendido alguns brasileiros.

Em um momento de cúpula climática, com ascensão de Joe Biden nos EUA, a Amazônia está no centro dos debates. O que a senhora pensa sobre a inserção do Brasil nesse diálogo global?

Como todos os brasileiros, eu olhava a Amazônia como uma floresta, o pulmão, o ar-condicionado do mundo. Depois de ter morado lá, comecei a olhar para a pessoa que mora na floresta. A árvore é vital, mas o que temos de olhar, como agentes de governo, é a pessoa que vive lá. Essas pessoas têm de viver. É claro que é melhor que não destruam a floresta, porque o planeta precisa dela. Então, temos de oferecer a essas pessoas alternativas de emprego e renda sem derrubar a floresta. A questão do índio também. Ele é um ser humano. Tem o direito de viver como quiser, inclusive tendo celular, se quiser. Mas não podemos impor.

Isso é uma coisa que temos de fazer: procurar na diáspora brasileira, na fuga de cérebros, aqueles que estão trabalhando com tecnologia que nos interessa e fazer com que façam negócios com o Brasil. É um desafio novo para o Itamaraty.

O alcoolismo é um problema comum entre a comunidade indígena?

Vi muito alcoolismo entre os índios. Um pouco empurrado pelos donos de bar. O índio tinha um dinheirinho, vinha na cidade, e os comerciantes saíam correndo a oferecer cerveja. O índio é muito frágil para o álcool. Minha amizade com o pajé veio muito porque ele combatia o alcoolismo. Ele dizia que índio só deveria beber bebida de índio, e não de branco. Dizia: “Quer beber como branco? Põe uma gravata. Quer viver como índio? Fica no mato, passa o dia pescando e só toma bebida de índio. Você escolhe”. A discussão não é tão simples. Mas, em sua simplicidade e com sua autoridade moral, ele presta um serviço.

E agora, como está a situação na fronteira com o Uruguai em termos de covid-19?

Boa. Mas isso não quer dizer que as pessoas têm de tirar a máscara. Fiquei muito contente com o tratamento que recebi no Uruguai. Tomei a primeira dose da vacina em abril, a segunda no início de maio, e a terceira no início de setembro. Todos tivemos um calendário que foi muito bom. Com isso, a pandemia arrefeceu por lá. E, no lado de Santana do Livramento, pelo menos o Rio Grande do Sul parece-me muito bem. Na fronteira, o reflexo desse bom cuidado no Estado também se refletiu.

A história de Dendiara pode virar filme?

Já cedi os direitos para uma produtora de Belo Horizonte chamada Persona. E essa produtora está em negociação com um grupo francês. A ideia é filmar, se for o caso, na Amazônia francesa, em Caiena mesmo, porque tem uma participação da polícia francesa. Estamos em conversação.

Quase meio século de Itamaraty, sendo mulher, em uma diplomacia que sempre foi conhecida por ser um espaço masculino, por vezes elitista e machista. Como foi o desafio de abrir espaço?

Foi interessante. Experimentei certa misoginia, mas muito leve. Era mais uma coisa paternal, quando eu não queria ser paternalizada coisa nenhuma. Eu queria que lessem até o fim a análise que eu havia feito. E diziam: “Minha filha, você fez muito bem estudar esse assunto”. Só faltava o cara botar três estrelinhas no meu paper. Mas entendi. Era algo inédito uma mulher fazer uma análise sobre uma guerra. Acabei encontrando mulheres bem amargas. As mais antigas. Acho que elas abriram um caminho que para mim só foi melhor porque houve elas antes. O que espero é deixar melhor para as gurias mais novas.

O Itamaraty mudou nesse quesito?

Mudou, mas ainda não tudo o que tinha de mudar. Nossa sociedade diz “dar direito às mulheres”. Não é isso. É reconhecer o direito que as mulheres sempre tiveram. “Dar direito às minorias, aos negros.” Não! Os negros são cidadãos, sempre tiveram direito, você tem de reconhecer um direito que estava abafado, escamoteado. Até no linguajar você vê a mentalidade que está por trás. Não quero que me deem nenhum direito, mas reconheçam o direito que sempre tive. À medida que a gente diz isso para as pessoas com clareza, a situação melhora. Eu levo desaforo para casa, mas, se você me incomodar muito, vou ter um ataque de nervos. Se cuida comigo! (Risos.)