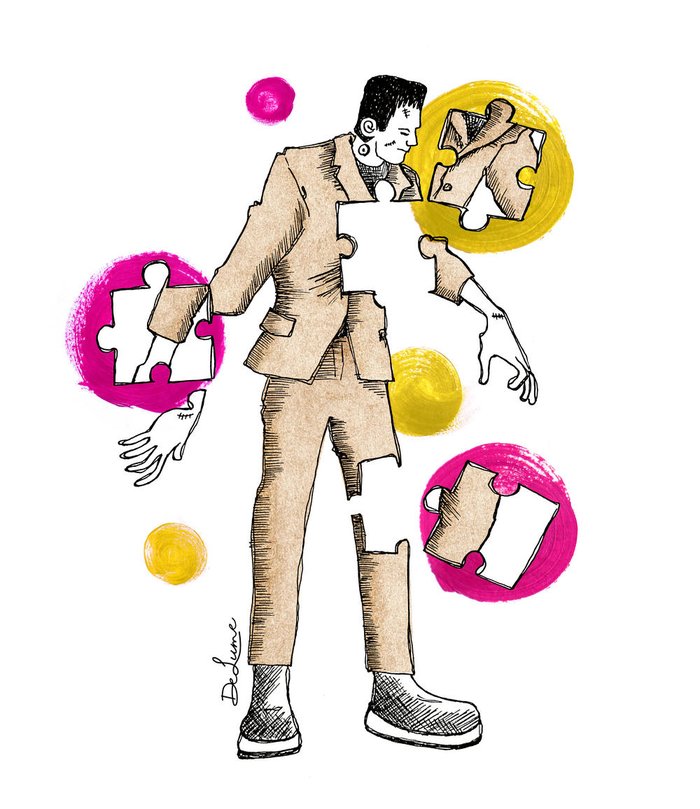

Odiava fazer trabalho em grupo. Fosse Português, fosse História, eu era o chato que todas as vezes perguntava para a professora se podia fazer a tarefa sozinho. Por mais que tenha funcionado algumas vezes, na maioria precisei apenas aceitar o exercício da coletividade. Quase sempre, o que surgia então era um Frankenstein — cada um fazia a sua parte e no final só juntávamos tudo. O resultado era literalmente um monstro: olhando o todo, nada parecia combinar.

Longe de mim parecer que não sei trabalhar em grupo. Adoro, inclusive. O grande problema mesmo da dinâmica é quando cada um está por si, deixando de lado o conceito de coleguismo. E esse era justamente o meu questionamento quando mais novo: “se cada um vai fazer uma parte, não é melhor cada um fazer o seu?”.

Dos tempos da escola pra cá, poucas foram as vezes que precisei enfrentar os colegas e sua falta de tempo e o “copia-e-cola-e-remenda-e-emenda e no fim tudo certo”. Entretanto, esses dias eu parei para pensar sobre como o mundo em si é um grande trabalho em grupo que estamos impreterivelmente inseridos. A ideia surgiu em um dia onde nada parecia estar dando certo, e muito do peso acumulado veio das pessoas e de suas faltas de comprometimento ou humanidade.

O vizinho não respondeu o meu cumprimento no corredor; a funcionária da padaria me atendeu de cara fechada; o prestador de serviços contratado fez tudo menos prestar o serviço contratado; e eu? Bom, eu contribuí para que o dia fosse mais difícil ainda ao descontar o estresse das minhas frustrações em quem não tinha nada a ver com isso. Aqui, tal qual nos trabalhos de escola, o que se viu foi um verdadeiro Frankenstein — ninguém fez a sua parte, e o resultado final foi desastroso.

Indo mais além, enquanto fulano me explicava que não me pagou porque estava sem dinheiro, eu me perguntava se fulano tinha percebido que isso faria com que eu ficasse sem dinheiro também. É como um ciclo vicioso, entende? Onde o “não fazer” do outro afeta a mim, que automaticamente afeta o próximo, que também vai afetar alguém e por aí vai. Cada um com o seu monstrengo que reúne meias vontades, meias tarefas, meios sorrisos e tudo mais de meia boca que pudermos imaginar.

Tendemos a criar mais e mais Frankensteins. À medida em que nos afastamos do dever de ser humano e dizemos mais “não tenho tempo” do que “bom dia”, daremos luz à novos Frankensteins. Serão criaturas sem pé nem cabeça, onde o senso de coletividade deixará de existir e imperará o disforme, o bruto, o desagradável. E certamente este mesmo monstro só sobreviverá porque o ambiente lhe será favorável: uma sociedade onde o egoísmo reina, onde cada um só enxerga seus próprios interesses, e onde o coletivo é sacrificado em prol do individualismo exacerbado.