Luanda, 1992. O ruído dos lança-foguetes e bazucas toma conta das ruas. Corpos começam a se amontoar nas esquinas. Em cada beco, um combate. Uma luta de irmãos contra irmãos, sem quartel.

Pois foi para Luanda que o diplomata brasileiro Raul de Taunay foi enviado, em outubro daquele ano. Num esforço mediado pelas Nações Unidas, os angolanos tinham acabado de realizar eleições, ganhas pelo partido do governo, o Movimento Popular de Libertação de Angola (MPLA). A oposição, aglutinada em torno da União Nacional para a Independência Total de Angola (Unita), se rebelou contra o resultado das urnas e partiu para a revolta. Dia após dia, foi tomando pontos estratégicos do território angolano e preparou o golpe final para conquistar a capital.

Foi exato nesse caldeirão que Taunay mergulhou, como um dos secretários da embaixada brasileira, ponto nevrálgico no país africano devido à intensa influência cultural do Brasil sobre os angolanos. Esse é o cenário onde se passa Meu Brasil Angolano, livro que chega agora à sua terceira edição. A obra foi escrita inteiramente em Luanda sitiada – não na ficção, mas na realidade. À luz de velas, num apartamento sem eletricidade e aos sobressaltos, provocados pelos tiros de canhão.

Taunay apenas trocou nomes. No entrecruzar de personagens angolanos, portugueses (o velho poder) e brasileiros (a nova onda), o escritor estabelece um dos mais fiéis retratos daquele conflito sem fim. O livro tem o mendigo que já foi herói condecorado. A criança de rua virando adulto em meio aos combates. Tem o guerrilheiro que não suporta a cidade e nem consegue ter calma em tempos de paz. Tem prostitutas, cafetões, seus clientes abastados e seus sonhos de uma vida longe das armas. Tem o cotidiano da diplomacia, seus meandros, suas entrelinhas, o algodão entre os cristais em guerra. Tem amores, desavenças e esperanças.

Taunay deixa claro ao leitor que a luta fratricida em Angola é um conflito por procuração entre as grandes potências em guerra fria, EUA e União Soviética. A tragédia angolana alcançou fama planetária em 1974. Em meio à Revolução dos Cravos, que interrompeu meio século de ditadura em Portugal, os angolanos negociavam com os portugueses sua independência.

Era o começo do fim de mais de 400 anos de dominação europeia. Após uma década e meia de combates entre guerrilhas independentistas e os portugueses, os africanos se assenhoravam do país. Só que a paz não chegou.

Ainda durante as negociações, a guerrilha se dividiu em três grandes grupos, que combatiam entre si e também aos portugueses. Eram eles o MPLA, liderado por Agostinho Neto e apoiado pela então União Soviética. A Frente Nacional de Libertação de Angola (FNLA), chefiada por Holden Roberto e sustentado por norte-americanos. E a Unita, liderada por Jonas Savimbi e apoiada tanto pela África do Sul (então sob um regime assumidamente racista) como pela China comunista.

Quando a independência foi proclamada, em novembro de 1975, a FNLA e a Unita se uniram em pinça para tentar tirar de Luanda o MPLA. Só que as tropas de Agostinho Neto tinham apoio de cubanos e armamento russo. Conseguiram expulsar as guerrilhas rivais para o interior e montaram o governo. A FNLA foi derrotada e seu líder fugiu da África. Savimbi e sua Unita se entrincheiraram nas selvas.

Acha que acabou? O que se seguiu foi um banho de sangue, enorme até para milenares padrões de luta dos africanos. Era o começo de 25 anos de morticínio. Nesse meio tempo, o Brasil comandou uma Força de Paz (acompanhada por este repórter), que fracassou na tentativa de terminar com os conflitos. Foram mais de 500 mil mortos e 1 milhão de deslocados até 2002, quando a guerra findou.

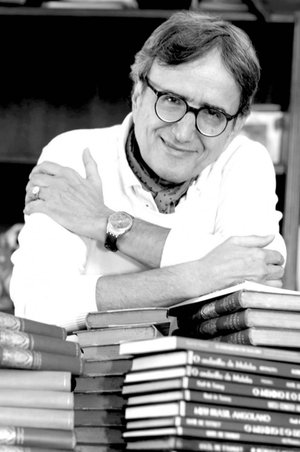

Taunay descreve esse drama com a alma da África, onde viveu por mais de 10 anos. É esse continente que inspira alguns dos seus 12 livros, entre romances e poemas. Nascido na França, filho de diplomatas, o escritor é descendente do famoso militar e político brasileiro Visconde de Taunay (Alfredo d’Escragnolle Taunay), um dos notáveis da corte de Dom Pedro Segundo.

Do antepassado, Raul de Taunay herdou o gosto pela escrita e pela aventura. Do pai, a profissão. Da África, memórias vívidas e uma ânsia por justiça social, que transparece a cada página de seu livro. Na entrevista a seguir, conferida por e-mail, o diplomata de 72 anos, hoje aposentado, fala de colonialismo, guerras, o passado, o presente e o futuro do continente africano.

O senhor tem uma extensa carreira no Itamaraty. Por que ficou tanto tempo na África?

Em 48 anos de profissão, passei 11 anos em países africanos. Deveria ter passado mais. Posso dizer que a África representou para mim um terreno de explorações e descobertas de incalculável riqueza profissional, espiritual e humana. Não sou o único a pensar assim, há outros africanistas ilustres no Itamaraty, dentre os quais distingo Alberto da Costa e Silva, cujo conhecimento das regiões, dos povos, das nações e cultos nos legou obras literárias que refletem os tempos em que por ali serviu. Terminei a carreira na África, designado embaixador em dois momentos: no Zimbábue, cumulativo com o Malawi, e na República do Congo, cumulativo com a República Centro-Africana. Duas experiências inesquecíveis, uma no universo inglês, a outra no francês. Não escrevi sobre elas ainda, a não ser um livro de poesia, O Sol do Congo, que estou lançando agora pela editora 7 Letras. E dezenas de análises e informações que fiz na época, acumuladas hoje nos arquivos do Ministério das Relações Exteriores (MRE).

O senhor é descendente do Visconde de Taunay. Como vê esse antepassado?

Enxergo meu bisavô da melhor forma possível. Homem de grande beleza física e moral, foi pintor, desenhista, compositor, escritor, jornalista, ensaísta, dramaturgo, militar e político. Teve uma vida plena: herói de guerra, lutou pelo Brasil com as armas e a pena. Foi fiel até a morte ao seu amigo de infância, D.Pedro II, foi contrário ao golpe militar, foi defensor das grandes causas brasileiras e o maior defensor no parlamento da vinda de emigrantes alemães e italianos para o Brasil. E amava escrever – talvez essa a sua maior virtude.

Pelo texto do seu livro, parece que o senhor se alinha com os ideais professados pelo MPLA, a guerrilha que virou governo em Angola. Os heróis do livro são gente que opta por ficar ao lado do governo, e os crimes mais cruéis são os praticados pelos opositores, da Unita.

Fui para Angola no início da carreira por vontade própria, pois poderia ter escolhido na época a aprazível e mediterrânea cidade de Argel. Mas preferi Luanda, pois lá se dava um dos mais importantes capítulos do processo de descolonização africana. Na minha época de jovem, recém saído dos bancos universitários e do Instituto Rio Branco, o ideal supremo da academia era o confronto contra o colonialismo, a exploração, o racismo, a injustiça. Hoje, para parte dos jovens influenciados pelo materialismo e o conforto do mundo digital, essas palavras podem ter um significado pejorativo, ligado a ideologias e desmandos. A liberdade, em Angola, foi obtida com muita luta por valorosos heróis de todos os movimentos, mas um apenas soube organizar o Estado. Se depois o MPLA veio a se envolver ou não em transgressões, pelo menos o movimento do poeta e soldado Agostinho Neto (primeiro presidente angolano) deixou para a posteridade, como herança de luta, um país livre. Por isso, é o meu alter ego que prevalece no romance. O jovem desejoso de mudar o mundo para melhor.

Na minha época de jovem, recém saído dos bancos universitários e do Instituto Rio Branco, o ideal supremo da academia era o confronto contra o colonialismo, a exploração, o racismo, a injustiça. Hoje, para parte dos jovens influenciados pelo materialismo e o conforto do mundo digital, essas palavras podem ter um significado pejorativo, ligado a ideologias e desmandos.

O livro foi escrito na época da guerra. O fato de deixar transparecer simpatia pelo governo angolano não lhe trouxe dissabores diplomáticos?

O livro foi publicado pela Record, que não lhe deu tanta atenção, nem publicou uma segunda edição, fato esse que não permitiu uma ampla difusão. Mas não foi o mercado que descobriu o livro, e sim o universo acadêmico, sobretudo depois que a editora portuguesa Prefácio publicou a segunda edição. Por sorte, nunca topei com nenhum Unita ofendido. Talvez porque eles também, liderados na época pelo popularíssimo Jonas Savimbi, lutaram igualmente contra a opressão europeia. Mas a Unita perdeu a guerra e o apoio do povo quando se uniu às tropas regulares sul-africanas, representantes do apartheismo mais cruel do continente. Quando os primeiros tanques sul-africanos dirigidos por brancos cruzaram a fronteira e entraram em território angolano, o apoio a Savimbi despencou.

Quem lê seu livro tem a impressão de que o senhor é o diplomata que chega a Luanda para assessorar o embaixador, justo nos dias em que a oposição tentou tomar a capital pelas armas. É fato? O que é narrado ali se passou com o senhor?

Sim, é fato. Cheguei pela segunda vez a Luanda um pouco antes da grande batalha urbana que se deu. Antes, na época da independência, em 1975, já havia estado em outro contexto. Sobre o papel brasileiro, posso afirmar que foi sobretudo diplomático. Não tivemos envolvimento militar. Ajudamos, consularmente, as comunidades portuguesas que desejavam deixar o país, assustadas com o rumo do conflito, e enviamos para o Brasil análises sobre o xadrez estratégico que se desenhava em Angola. Feitas as análises, com profissionalismo e imparcialidade, o Itamaraty optou, acertadamente a meu ver, em recomendar que o Brasil reconhecesse o governo que se formaria em Luanda após a independência. Foi uma decisão que nos rendeu um legado até hoje respeitado entre os africanos: o de haver sido o primeiro país a reconhecer a Angola livre. Esse gesto ainda nos rende dividendos, e tenho orgulho de ter contribuído com aquela decisão e ter vivido parte do que foi narrado no livro. O resto é ficção.

Como repórter, estive com tropas brasileiras no cessar-fogo entre MPLA e Unita, em 1996. Não deu certo, todos os dias ocorriam combates. O Brasil liderou a Missão de Paz e, quando saiu de Angola, a guerra recomeçou. Nosso país poderia ter feito mais?

Não creio. O Brasil fez o que pôde, e fez bem. Todavia, a conjuntura de guerra era impeditiva da paz plena. Por mais que se tentasse, os ânimos estavam acirrados e não havia clima de concórdia que pudesse prevalecer. Além de tudo, a Unita parecia sempre dividida. Seus generais temiam a conclusão do acordo de paz porque poderiam perder suas fontes de renda, prestígio e poder. Muitos achavam preferível manter a luta armada.

Não creio que a África seja um continente esquecido. É, ao contrário, um figurante antigo da humanidade, um eterno aprendiz que não tem pressa, mas tem fome; por isso aprende rápido a sobreviver em mares antes exclusivos aos interesses ocidentais constituídos. Acho que o europeu não aprendeu a se relacionar corretamente com os africanos.

A África ganhou o epíteto de “Continente Esquecido”. Fale mais sobre suas impressões africanas, por favor.

Do latim nasceu a denominação África, que quer dizer “radiante, ensolarado, terra quente”, sendo o único continente localizado nos quadrantes Oriente, Ocidente, Norte e Sul. Sua história é pré-histórica, antediluviana, palco de impérios de incalculável importância na formação da contemporaneidade. Invadidos, explorados e colonizados, seus habitantes formaram a identidade mesclada que assusta os puristas do Velho Mundo. Não creio que seja um continente esquecido. É, ao contrário, um figurante antigo da humanidade, um eterno aprendiz que não tem pressa, mas tem fome; por isso aprende rápido a sobreviver em mares antes exclusivos aos interesses ocidentais constituídos. A África é atuante e se defende bem, diplomática e financeiramente, com o que a modernidade e a ciência lhe oferecem, embora grande parte da população tenha costumes morais e cívicos antigos. Acho que o europeu não aprendeu a se relacionar corretamente com os africanos. Em vez de gratidão, semeou rancores, e isso é difícil de apagar.

O senhor tem saudades de viver na África?

Tenho saudades do que vivi, seja na África ou em qualquer outro lugar, mas não sou tão apegado ao passado. Sinto que tenho muito a fazer neste mundo das descobertas técnicas e científicas. Quero presenciar todo o burburinho de engrenagens novas e assistir à configuração do futuro.

A África tem solução? Tem futuro?

Sim. A África tem solução porque tem futuro. Ambos estão ligados ao fenômeno da convergência entre os continentes. As instituições inclusivas já começam a se fortalecer: judiciário independente, imprensa livre, educação e saúde melhoradas, estruturação parlamentar, aberturas políticas e liberdades civis, avanços científicos, edificações democráticas, crescimento econômico, criatividade, o fim da extrema pobreza, a queda da mortalidade infantil, o acesso às condições básicas de vida. Enfim, a batalha pelo desenvolvimento não acabou, mas a África aprendeu a caminhar na esteira da modernidade com as próprias pernas. Além disso, a África é um elo perdido na história, uma ligação natural entre os grandes continentes. E, mais importante do que tudo, é uma reserva de humanidade, berço de povos estoicos que conhecem como ninguém a dor e o sofrimento e souberam manter a dignidade de suas crenças e costumes, do respeito à ancestralidade, da oralidade na transmissão do conhecimento, dos idiomas das artes, da sagacidade filosófica e do amor à natureza.