Muito já se escreveu sobre a capacidade de sofrimento do ser humano e da insuspeitada resiliência que guardamos em nós, esta reserva técnica que nos permite emergir da tragédia como criaturas melhores do que éramos quando mergulhamos nela.

No entanto, pouco se tem pesquisado sobre os limites da tolerância com o sofrimento alheio, ou seja, como se comportam as pessoas que, por trabalho ou benemerência, se propõem ao exercício da solidariedade com os sofredores. Os psicólogos de botequim costumam dizer que os médicos, por necessidade ou descaso, tornam-se rígidos como uma estratégia de autopreservação, não permitindo que a desgraça alheia "contamine" a sua felicidade. Nunca acreditei nessa pretensa blindagem, porque sempre me pareceu explicação de conveniência para uma rigidez inata. Os modelos que tentei copiar me ensinaram exatamente o contrário: os melhores consoladores são os que se envolvem com o drama alheio e que, por isso, são compensadoramente banhados pela doçura do afeto repartido no limite da generosidade.

Há, sim, os que não suportam compartilhar o penar dos outros, não porque não sintam pena, mas porque não conseguem superar a aspereza da impotência e as perdas inevitáveis, e acusam os golpes como mortais à sua própria sobrevivência profissional e pessoal.

O Marcelo se graduou com enorme brilhantismo, compatível com sua inteligência privilegiada e seu aguçado senso de observação. Dono de um currículo invejável e reconhecido pelas melhores universidades como um pesquisador de elite, procedia o ritual de visitas que é imposto a quem pretende ingressar na Academia Nacional de Medicina. No meio de um almoço disfarçado de entrevista, uma curiosidade minha: "O que te levou a abrir mão da atividade clínica e enveredar pela pesquisa básica?".

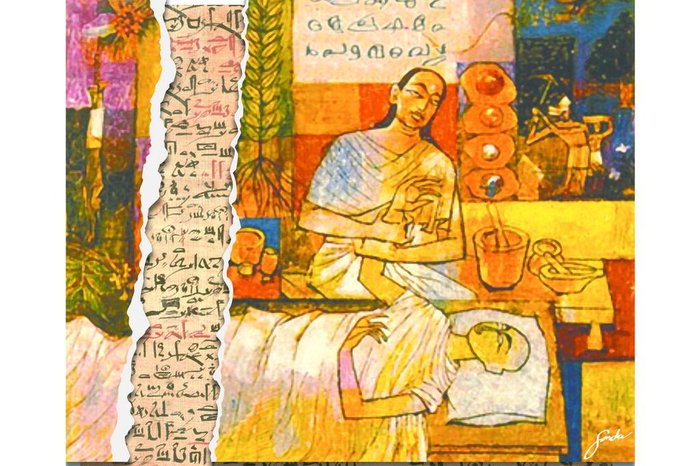

E, então, uma confissão comovente: "Eu era residente de clínica médica e gostava muito dos meus velhinhos e, dentre esses, especialmente da dona Ana, uma vózinha muito fofa e solitária, abandonada lá no hospital. Com uma síndrome clínica complexa, vinha perdendo a capacidade cognitiva rapidamente. Eu me esmerava em acalmá-la quando tinha crises de agitação e, do nada, começava a gritar, e depois chorava copiosamente. Sempre conseguia acalmá-la depois de massagear-lhe as costas e alisar-lhe os cabelos. Um domingo, depois de um plantão de 24 horas, fui pra casa descansar, completamente exausto. Lá pela meia-noite, fui despertado por um telefonema da enfermeira de plantão, muito ansiosa porque a dona Ana estava transtornada e ninguém conseguia dormir na unidade com o barulho infernal. O apelo era desesperado: 'Será que o senhor não podia dar um pulinho aqui pra acalmá-la? O senhor é a única pessoa que consegue isso!'. Atravessei a cidade e encontrei a dona Ana furiosa, contida por dois enfermeiros. Coloquei uma cadeira na beira da cama, tomei a mão dela e disse: 'Dona Ana, se acalme, eu não vou mais deixá-la sozinha, vou ficar segurando a sua mão até a senhora dormir!' Cinco minutos depois, ela ressonava tranquilamente e eu, apoiado na cama e tresnoitado, também adormeci. Quando acordei, estava amanhecendo. Ela ainda segurava minha mão com uma firmeza estática e percebi, então, que ela tinha morrido. Tratei de sacudi-la num esforço tão desesperado quanto inútil. Acho que só queria me desculpar por ter dormido. Como se a minha vigília pudesse tê-la impedido de morrer. Perambulei pela cidade para chorar e, naquele dia, decidi trabalhar só com pesquisa porque me dei conta de que não teria condições de sobreviver à perda de cada um dos velhinhos por quem me afeiçoasse no futuro que ia começar".

Tentamos desengasgar com uma última taça de Malbec e dissemos adeus. Com essa amostra de humanidade, perdi completamente o interesse pelo volumoso currículo que ele me entregou ao se despedir.