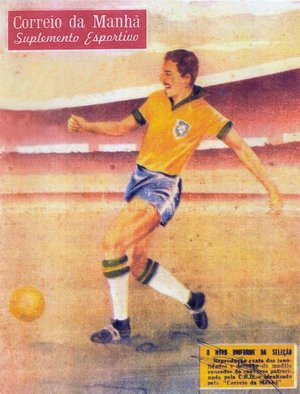

Deu no New York Times. "Aldyr Schlee, designer da famosa camisa da Seleção Brasileira, morre aos 83 anos", mancheteava a seção de obituários do mais prestigiado jornal do mundo no domingo passado. Há 65 anos, havia sido diferente. Quando noticiou o vencedor do concurso que recriou o uniforme após o fiasco trajado de azul e branco na Copa de 50, o diário carioca Correio da Manhã de 15 de dezembro de 1953 limitou-se a reproduzir o figurino verde e amarelo desenhado por Schlee, sem menção ao autor daquele que viria a se tornar o mais icônico manto do futebol.

— Peguei o jornal e vi o meu desenho. O pior é que não dizia o nome do vencedor, a notícia só trazia a ilustração. Ganhei e só eu fiquei sabendo — contou-me Schlee por ocasião dos 50 anos do prêmio, em 2003.

Alheio ao anonimato inicial, o feito o acompanhou a vida toda, como uma tatuagem em sua biografia. Desenhista, escritor, ensaísta, jornalista, tradutor, bacharel em Ciências Jurídicas e Sociais, doutor em Ciências Humanas, livre-docente de Direito Internacional, fundador de jornal e de faculdade, caricaturista, vencedor do Prêmio Esso de Jornalismo, de duas Bienais de Literatura e cinco prêmios Açorianos, agitador político, torcedor do Brasil de Pelotas, do Cruzeirinho de Porto Alegre e da seleção uruguaia, jogador de futebol de botão – não adiantava a atividade, era sempre lembrado pela famigerada camisa canarinho.

— Quando recebeu uma das bienais, assim que falaram da camiseta ele foi aplaudidíssimo por gente como Mário Quintana e Jorge Amado — lembrava, aos risos, a mulher Marlene, companheira de uma vida toda.

Militante de esquerda da adolescência à velhice e preso político durante a ditadura militar, Schlee não suportava mais ser associado ao uniforme. Na última Copa do Mundo, recusou-se a dar entrevistas, afastando do sítio no Capão do Leão, nas cercanias de Pelotas, o périplo de jornalistas. Incomodava-o sobretudo o uso da camisa nas manifestações de direita Brasil afora, seja em favor do impeachment da então presidente Dilma Rousseff ou em prol de Jair Bolsonaro. Ao incauto que ousou lhe perguntar se teria alguma sugestão para mudar a vestimenta, não titubeou:

— Marrom. Acho que tem de ser camisa marrom, calção marrom e meia marrom. O país tá uma merda mesmo.

Desencantado com a política, Schlee mergulhou nas letras. Desde a morte de Marlene, em janeiro de 2017, vítima de câncer no pulmão, intensificou o ritmo frenético da escrita. Desconfiava que não tinha muito tempo. À época, já enfrentava um melanoma que insistia em lhe corroer a pele. Em seis anos, foram 14 cirurgias, a primeira para a retirada de um sinal na parte interna da coxa esquerda. A última, debaixo do braço esquerdo. As limitações não tolhiam a criatividade. Lançou em setembro O Outro Lado, uma "noveleta pueblera", como definiu. Trabalhava em Borges – Contos com Espelho, antologia do escritor argentino acompanhada de textos próprios refletindo o material original. E deixou pronto o Dicionário da Cultura Pampeana Sul-rio-grandense, dois volumes e mais de mil páginas que ambicionam reunir todos os termos referenciais da literatura platina.

— O difícil era dar o trabalho por concluído. Cada vez que lia um livro novo, a obra ganhava mais verbetes — diz o amigo Luiz Carlos Vaz.

Em 26 de setembro, viveu em Jaguarão uma noite idílica. Rodeado de amigos e jovens leitores, na cidade natal que batizou rua com o nome de um seus livros (Uma Terra Só), palestrou sobre literatura fronteiriça, lançou a última obra e ficou quatro horas dando autógrafos. Saiu exausto, mas pleno de satisfação. Nesses eventos, apenas uma coisa o irritava: que errassem a pronúncia do sobrenome (diz-se Schilê), algo costumeiro a ponto de Marlene sempre alertar os convivas para que não o deixassem "fazer fiasco". Certa feita, na mesma Jaguarão, a mestre-de-cerimônia o chamou de Schilling.

— Não sou eu — reagiu.

Em 3 de novembro, Schlee lançou O Outro Lado no Margs e, no retorno a Pelotas, foi direto para o hospital, já convalescendo de um câncer que chegava ao fígado. Na sala de espera da UTI da Beneficência Portuguesa, Vaz e os filhos do escritor aguardavam notícias quando o circuito interno de TV transmitiu o boletim atualizando o estado de saúde dos pacientes. Para surpresa geral, o nome apareceu como Aldyr Garcia Schller, errando desta vez a grafia. Um dos filhos brincou:

— Se tem transmissão lá pra dentro, ele deve estar enfartando.

Schlee morreu às 20h30min de 15 de novembro, feriado da Proclamação da República. Nascido no fim do Brasil, era um homem de duas pátrias e, ao mesmo tempo, nenhuma. Sua obra dialoga com as milongas de Vitor Ramil, habita os campos neutrais da literatura meridional e privilegia o cotidiano marginal de chibeiros desvalidos em detrimento da epopeia mítica do centauro dos pampas. Essa nacionalidade difusa, de quem preferia Montevidéu a Porto Alegre, a celeste olímpica à Seleção Brasileira, detestava o termo "gaúcho" e tinha livros publicados primeiro em espanhol e depois vertidos para o português, o acompanhou do berço ao túmulo. Quando o esquife desceu à cova no cemitério Memorial Parque, estava envolto em uma bandeira do Uruguai.