“Nunca houve uma mulher como Gilda”. A frase no pôster do filme Gilda, estrelado por Rita Hayworth, em 1946, bem que poderia descrever a pelotense Gilda Marinho. Boêmia, militante política, colunista e colunável – são muitas as faces dessa mulher à frente de seu tempo. Jamais precisou de marido para pagar as suas contas (em uma época na qual poucas mulheres alcançavam a independência financeira) e desafiou outros tabus do comportamento feminino, como dirigir automóveis, pintar o cabelo, fumar em público, vestir saias curtas ou “slacks” (calças compridas femininas), além de circular – festeira e desinibida – pela vida noturna de uma Porto Alegre ansiosa por tornar-se moderna e cosmopolita. Uma personalidade única, que exerceu fascínio sobre os gaúchos por mais de meio século.

Tinha nome de filme, mas foi batizada em homenagem à outra Gilda, a da ópera Rigoletto, de Giuseppe Verdi. Foi ideia do pai, um advogado potiguar que se transferiu para o sul do país e se casou com a filha de um comerciante de Bagé. A data de nascimento (1º de fevereiro de 1900) é incerta, já que ela foi apagando as pistas da idade à medida que envelhecia. Riscou à caneta os registros do tempo em quadros ou fotografias da juventude e até rasgou com tesoura o dia, o mês e o ano do jornal que elogiou sua performance ao piano, quando adolescente, no Conservatório de Música de Bagé – eclética, alguns anos depois, foi eleita Rainha do Carnaval de Pelotas.

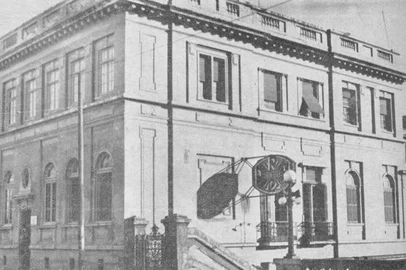

Após a mudança para Porto Alegre, em 1930, estudou no Colégio São José, de São Leopoldo, onde aprendeu inglês, alemão, francês, espanhol, latim e grego – Tatata Pimentel contava tê-la visto trocar ideias com um chinês. Na Capital, a família se alojou, a princípio, no Grande Hotel (Rua da Praia, esquina com a Caldas Júnior) e, depois, em um apartamento no Clube do Comércio, na Praça da Alfândega – ponto mais chique da cidade, junto a cinemas, cafés e confeitarias. Ali ela morou para sempre.

Não casou, nem teve filhos, mas a lista de romances de que se tem notícia é grande – inclui desde um aviador que a chamava de Caxinguelê (esquilo da Amazônia) até políticos como Flores da Cunha (governador do Estado de 1930 a 1937) e José Loureiro da Silva, prefeito da Capital em dois mandatos (1937/1943 e 1960/1964). Este último, a despeito de ser casado com outra mulher, teria sido o grande amor de sua vida.

Influenciada pelo escritor Dyonélio Machado e a poetisa Lila Ripoll, ligados ao Partido Comunista, ela ensaiou militância política, chegando a ser presa colando cartazes no viaduto da Borges, no Estado Novo, tendo sido fichada no Departamento de Ordem Política e Social (Dops) como presidente da Liga das Donas de Casa. Mas o que mais apreciava eram as festas e a vida mundana. Certa noite, quebrou o braço ao escorregar na pista do Encouraçado Butikin e, após engessá-lo no Hospital de Pronto Socorro, voltou à boate para dançar mais um tanto. Quase ao amanhecer, pediu ao DJ Claudinho Pereira: “Pelo amor de Deus, pede um conhaque para mim, porque essa m(*) está doendo muito!”.

Como jornalista – foi também bibliotecária da Faculdade de Belas Artes da UFRGS – , escreveu colunas bem-comportadas na Revista do Globo e apresentou o programa Para a Mulher e o Lar, na Rádio Farroupilha, até se emancipar na seção Carrossel, no jornal A Hora – quando virou uma “comentarista da vida da cidade”, segundo o cronista social Paulo Gasparotto (um dos amigos mais próximos). Carrossel foi publicada ainda na Última Hora e em Zero Hora, onde se aposentou em 1972.

Morreu em 7 de fevereiro de 1984, às vésperas de completar 84 anos. Dias antes, quando a ambulância chegou para levá-la ao hospital, uma aglomeração se formou à porta do Clube do Comércio. Gilda ergueu o pescoço da maca e pediu ao enfermeiro: “Avisa que não fui assassinada e que eu volto”. Aliás, tinha feito uma sugestão de epitáfio aos amigos para colocar em seu túmulo: “Aqui jazz Gilda Marinho, completamente contra a sua vontade”. E lá se foi a mulher que encantou uma Porto Alegre que ela ajudou a construir e que hoje não existe mais.