Por Marcélo Ferla

Jornalista

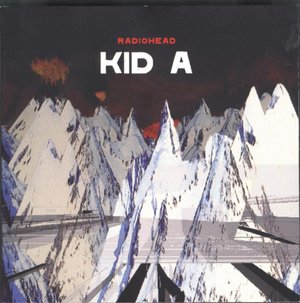

Kid A está completando 20 anos em outubro de 2020 com uma marca indelével. Ao negar o gênero, se tornou o último disco fundamental da Era do Rock. Radicalmente inserido em seu tempo/espaço, a virada de milênio em um arquivo binário, apropriadamente ouvido na internet antes de ganhar formato físico, uma novidade da época, o quarto álbum dos ingleses do Radiohead abdicou do protagonismo orgânico das guitarras para investir na mais alta tecnologia digital. Era a melhor contribuição que a então banda de rock mais importante do mundo desde o sucesso de Ok Computer (1997) poderia conceder ao gênero: sugerir que sua fórmula tinha perdido a validade.

Em outubro de 2000, o rock já tinha cumprido com louvor sua função primordial de dar voz à juventude do século 20, que nos anos de 1950 conseguiu emular sexo na pista de dança; na década de 1960 protestou contra a sociedade conservadora; nos anos de 1970 se rebelou contra a letargia dos próprios roqueiros, chapados de fama e riqueza, e recolocou o gênero nos trilhos e na trilha da urgência adolescente com o punk, a new wave e seus subprodutos, uma profusão de estilos a partir da década de 1980. Em 1991 veio a sobrevida quando o Nirvana mixou Led Zeppelin com Sex Pistols em Nevermind, período em que o passado e o presente da música estavam se entrelaçando com o surgimento dos CDs e a consequente renovação das coleções de discos. De bônus, o trio de Seattle ofereceu Kurt Cobain, um anti-heroi para a anestesiada Geração MTV.

Melódico e politizado, Ok Computer causou comoção e esperanças semelhantes a Nevermind, mas as demandas da fama destroçaram o vocalista do Radiohead. Thom Yorke se deprimiu, quase cancelou a banda e criou aversão ao rock em geral e ao rótulo de “futuro do rock” em particular. O desânimo culminou no bloqueio criativo que sucedeu uma epifania. Entusiasmado com o potencial eletrônico (como o baixista Colin Greenwood), ele negociou com os guitarristas Johnny Greenwood e Ed O’Brien e com o baterista Phil Selway uma maneira de criarem, cada um no seu quadrado, uma obra de state-of-the-art. O produtor Nigel Godrich, versão Radiohead de Brian Epstein/Beatles, Brian Eno/David Bowie, Martin Hannett/Joy Division, relutou, mas comprou a ideia que resultou em algo tão impactante quanto Sgt. Peppers..., Low e Unknown Pleasures.

Kid A começou com dois grupos divididos em estúdios separados. O vocalista compunha no piano as canções que depois ganhavam formato eletrônico. Na medida em que evoluiu, o conceito ganhou coesão e o acréscimo de influências atemporais liquidificadas em ambiências marcantes, entre o lirismo e o desespero, com letras fragmentadas envoltas pelo atonalismo erudito de Krzysztof Penderecki, o jazz nervoso de Charles Mingus, o relax ambient de Brian Eno, a radicalidade eletrônica de Aphex Twin e Autechre, a música concreta de Paul Lansky, o apelo retrô de teclados como o ondes Martenot e as seções rítmicas up-to-date do hip hop de DJ Krush e Blackalicious.

Caótico e apocalíptico, mas confortável depois do choque inicial, Kid A condensa em 47 minutos de vocais robóticos e atmosferas instigantes a angústia humana diante dos desafios do novo milênio, do tédio terminal à compulsão pelas informações instantâneas e à ameaçadora escalada da inteligência artificial. Do som grave de teclado de Everything In Its Right Place ao sinistro tributo aos filmes da Disney em Motion Picture Soundrack, a beleza estética flui entre ranhuras. Uma canção melancólica conduzida por violões como How to Disappear Completely vem emoldurada por um som assustador e grandiloquente de orquestra.

Uma faixa funkeada como The National Anthem recebe sopros de metais frenéticos e ganha ares perturbadores.Assustadoramente premonitório, Kid A é sublime na sonoridade, espetacular na capacidade de refletir as incertezas contemporâneas e radical na abordagem da perda de relevância do rock. Por mais que as velhas fórmulas do gênero ainda ofereçam bons sons, elas já não são suficientes para abalar o século 21.