São 35 anos desde que Donald Francis ouviu sobre os primeiros casos de uma enfermidade tão mortal quanto, à época, misteriosa. Com a experiência de quem já tinha erradicado a varíola no Sudão e na Índia, testado vacinas para hepatite B e trabalhado em um time da Organização Mundial da Saúde (OMS) no primeiro surto de ebola, no Sudão do Sul, o epidemiologista americano de 73 anos esteve na linha de frente da investigação do que chegou a ser denominado como "peste gay". Nos tempos em que foi diretor do laboratório de aids do Centro de Controle de Doenças (CDC) dos Estados Unidos, travou duras batalhas, econômicas e políticas, para implantar um programa de ação e prevenção à doença, que, conforme o número de casos aumentava, mostrava-se tão letal quanto o ebola.

Do governo Reagan, ouviu um "não" para seu pedido de verbas. Enquanto isso, colaborou com o Instituto Pasteur, da França, que isolou o vírus em 1983. Presenciou uma controvérsia entre pesquisadores franceses e o cientista americano Robert Gallo, do Instituto Nacional do Câncer, nos EUA. Gallo anunciou a descoberta do vírus em 1984, mas Luc Montagnier, do Pasteur, reivindicou a primazia. Ao falar do caso, Francis não mede palavras para definir a atitude de Gallo como "estúpida" – atrasou as pesquisas. Em 1995, os EUA admitiram que a descoberta do vírus foi feita primeiro pelos franceses.

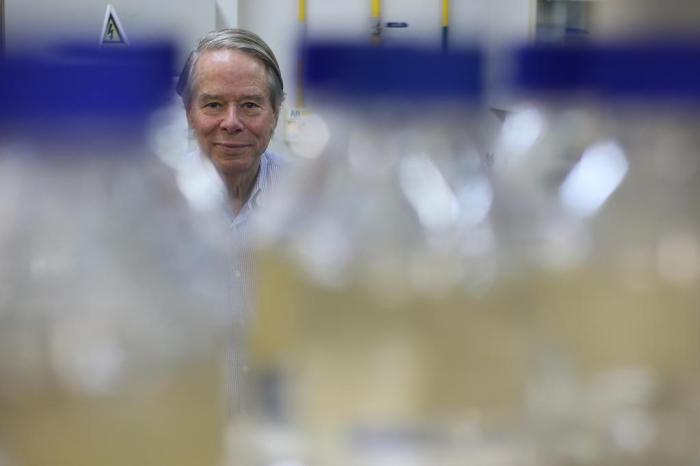

Incomodado com a falta de planejamento e investimento do governo americano na procura de uma vacina contra a aids, Francis deixou o CDC no início dos anos 1990. Um dos maiores especialistas em vacinas antivirais, atua hoje em uma organização sem fins lucrativos como consultor de políticas públicas de saúde e de produtores de vacinas. Esteve em setembro em Porto Alegre, para conhecer o trabalho feito na PUCRS em parceria com o Instituto Butantan, de São Paulo, para testar a vacina contra a dengue em humanos. Na Capital, falou com ZH.

LEIA MAIS:

>>> Adriana Melo: a médica brasileira que ligou o zika à microcefalia

>>> Há 35 anos, começava a epidemia de aids no mundo, mudando a vida de todos

>>> Por que RS e Porto Alegre lideram as estatísticas da aids no Brasil

O senhor esteve por muitos anos na linha de frente do combate à expansão de doenças como varíola, hepatite B e aids e é um dos epidemiologistas mais conceituados do mundo. Hoje fora das entidades públicas, o senhor ainda trabalha como epidemiologista?

Sim. Trabalhei 20 e poucos anos no CDC (Centers for Disease Control, ou Centro de Controle de Doenças, em português), então decidi que estava realmente interessado em fazer vacinas. Fui para a Genentech, no sul de San Francisco. San Francisco era minha casa, e finalmente voltei para lá depois de anos ao redor do mundo. Fui porque eles estavam interessados em fazer uma vacina contra o HIV. Depois de dois anos lá, eles decidiram que a vacina contra o HIV não era um bom negócio (risos). Naquele ponto, o setor privado não estava mais interessado, então, felizmente, recebi conselhos para começar uma fundação e procurei a Gates Foundation para apoio (Francis e outros dois executivos da VaxGen fundaram a Global Solutions for Infectious Diseases em 2004, uma organização sem fins lucrativos que trabalha desde diagnóstico até vacinas de doenças infecciosas).

Como o senhor vê o recente surto de zika e o que podemos esperar para os próximos anos, de acordo com os esforços globais para controlá-lo?

Penso muitas coisas. O zika é novo. Então, só agora temos pesquisas de laboratório realmente entendendo a doença, o que ela está fazendo, onde está, estamos obtendo mais informações. Acho que há muito mais por vir nos próximos anos. Espero que seja satisfatório. Pela minha experiência com o HIV, quando comecei a ver as pessoas ficarem doentes, doentes, doentes e, então, morrendo, acho que uma das coisas mais críticas com o zika é que temos uma doença rápida que acarreta problemas de longa duração, especialmente com os bebês infectados. Temos aí tipicamente uma dessas doenças que nós, epidemiologistas, gostamos de discutir. Seguimos coletando informações e usamos o que apuramos até o momento para entender que temos uma situação ruim. E a questão é definir: quão ruim é exatamente para essas crianças? Se espalhando desse jeito, devemos achar um jeito de controlar, o que também é uma questão difícil em políticas públicas de todo o mundo, nesse tipo de transmissão.

Como o senhor vê a capacidade do Brasil para lidar com as atuais epidemias, como erradicar a dengue e controlar o zika vírus? Que conselho o senhor daria para a administração pública?

O mais importante para mim, a razão pela qual vim ao Brasil, é que o governo e o poder público aqui fazem coisas que nós não fazemos, em termos de saúde pública e vacinas. Há institutos aqui muito bons, e muitos países, como os Estados Unidos, desistiram desses institutos, anos atrás, deixando para o investidor privado. É difícil conseguir verbas do governo para institutos como o Butantan e para produtores de vacina. O Brasil tem feito isso e é por isso que vim aqui ajudar, porque há muitas pessoas boas nesses institutos, muito melhores do que temos nos Estados Unidos. O Brasil tem um apoio notável do governo, da universidade e do público para vacinas. E existem boas organizações que insistem em continuar seu trabalho, sem fazer o que países como os Estados Unidos fazem, a postura de "vamos deixar o setor privado fazer". O setor privado é ok, se for rentável, mas vacina contra o zika talvez não seja rentável, ainda mais para tantas pessoas pobres. Então, manter o apoio para institutos como o Butantan fazerem seu trabalho é o investimento mais barato que se pode fazer em termos de saúde pública. É tão, tão mais caro lidar com as consequências da epidemia, quando uma vacina pode prevenir. Estou impressionado com todo o investimento do Butantan em ter todos os subtipos da dengue em uma vacina e fazer uma que vai prevenir essa doença. E também os estudos que eles têm feito no Brasil, complementando o que foi feito nos EUA, parecem bons. O país tem uma vacina que pode prevenir a dengue no futuro. Isso é maravilhoso e deve ser reconhecido, em um país que não tem tanto dinheiro.

Outras entrevistas sobre saúde da série Com a palavra:

>>> Iván Izquierdo: "A memória do medo nos mantém vivos"

>>> Melania Amorim: "Há um abuso de cesáreas sob pretextos fúteis"

>>> Alexandre Kalache: "O brasileiro é preconceituoso com a velhice"

Gostaria que o senhor contasse um pouco sobre sua experiência na África. O que o fez ir para o Sudão durante o primeiro surto de ebola em 1976?

Eu tinha sido designado pela OMS (Organização Mundial de Saúde) para trabalhar na erradicação da varíola. Minha primeira missão foi no Sudão, onde passei dois anos e, depois disso, estive em Bangladesh. Tinha bastante experiência no Sudão e muito apreço pelas pessoas. Então eles me ligaram e disseram que havia uma estranha doença. Fiquei interessado em ir e disse sim.

Quais foram seus medos durante esse período? O que mais lhe impressionou nesta experiência?

Como tudo mundo sabe sobre o ebola, ele é altamente transmissível, especialmente em hospitais, em famílias, em aldeias. É mortal. E a mortalidade quase sempre excedia 50% em um bom hospital. Não sabíamos o que ele era naquele tempo. Então, fizemos muitas coletas fundamentais de espécimes em epidemiologia e muitas coletas de espécimes no sangue de pacientes de ebola ou em autópsias. Se você se picasse com uma dessas agulhas, seu risco de morrer estava bem próxima de 100%. Era muito perigoso. Além disso, estávamos no meio do Sudão do Sul, onde a temperatura e a umidade eram muito fortes, e as roupas protetoras eram bastante incômodas. Mas, por sorte, a equipe da OMS era composta por pessoas muito boas, então conseguimos todas as informações e espécimes e, felizmente, voltamos para casa.

Em 2014, assistimos a mais um grande surto de ebola. O senhor acredita que houve um descaso em relação à doença para chegar ao número de mortes alcançadas? Existe o perigo de surgir um novo surto?

Sim. Descaso ou, mais provavelmente, falhar em reconhecê-lo e em trazer ajuda para treinar equipes a como prevenir a transmissão. A história tem nos mostrado isso, pelo menos em hospitais e clínicas sem experiência anterior, o ebola sai e se espalha. Já naqueles com experiência, geralmente, é possível controlá-lo e evitar grande difusão. Afinal de contas, são geralmente esses locais os principais amplificadores de propagação.

LEIA MAIS:

>>> Cristina Bonorino: O Ebola e nosso pequeno mundo

>>> Zero Hora entrevista enfermeira voluntária que esteve na Libéria

>>> Ciência corre atrás do tempo perdido para conter surto de ebola

>>> Morcego deu início ao surto de ebola, aponta estudo

Como o senhor ouviu sobre os primeiros casos de aids?

Eu estava no CDC naquele tempo, trabalhando em hepatite B e vacina contra a hepatite B. Curiosamente, os voluntários que costumávamos testar eram homens gays, então éramos muito próximos dessa comunidade. Recebi uma ligação de colegas de San Francisco, em 1981, dizendo que havia aparecido uma doença estranha. Era como o ebola, quero dizer, estava matando todo mundo. Não era apenas febre, era um surto muito sério. Aí vieram os primeiros sinais de que era uma doença sexualmente transmissível. Estava entre usuários de drogas e sabíamos de contato sexual entre usuários de drogas e homens gays. Era algo como cem casos pelo país (os EUA), o que parece nada hoje. A gente não sabia do que se tratava, então tínhamos testes chegando ao laboratório do CDC para isolar qual tipo de agente infeccioso era o causador. Trabalhando com um grupo de ótimas pessoas, muito ágeis, coletamos o vírus, cultivamos uma grande quantidade dele e aí realmente começamos a testar, e foi quando vimos que não estava infectando somente pessoas gays. Não sabíamos nesse tempo que era tão letal quanto o ebola, mas parecia extremamente ruim. Tínhamos uma administração pública estúpida nos EUA, e acredito que o governo é o único que pode investigar e controlar epidemias. Mas foi um longo e péssimo período em termos de responsabilidade em nosso país. Então, nós colaboramos intensamente com laboratórios de outros países. O mais interessante, àquele tempo, era o Pasteur, na França.

O período em que começou a epidemia foi o da administração Reagan. Recentemente, Hillary Clinton pediu desculpas por afirmar que Nancy Reagan estava comprometida com a luta contra a aids, depois que militantes fizeram questão de lembrar que Ronald Reagan ignorou o início da epidemia em seu primeiro mandato. Por que o senhor acha que o presidente agiu assim?

Para ser sincero, não sei. Ronald Reagan saiu de Hollywood. Não que isso fizesse dele a pessoa mais esperta no mundo, mas presumo que tenha convivido com muitas pessoas gays ao seu redor. Então, não tenho ideia, porque ele parecia uma pessoa decente, mas tinha, obviamente, conselheiros terríveis que viam os gays como algo ruim para os republicanos, algo como "são eles as pessoas ruins, não nós". O estranho é que, na Califórnia, alguns dos grandes líderes na comunidade gay eram republicanos.

O filme E a vida continua, baseado no livro And the band played on, do jornalista Randy Shilts, relata a confusão e o esforço dos cientistas. Quais foram as principais dificuldades?

Eu posso te descrever o primeiro dia, quando me chamaram para ser o diretor do laboratório do CDC, algo que foi relatado nesse filme. Caminhei pela sala e não podia acreditar que não tinha cadeiras, nada de apoio para as pesquisas, e o orçamento que pedi para aquele laboratório funcionar era também o orçamento para o principal programa de prevenção à aids nos EUA, mas os republicanos disseram que não iam nos financiar e para não fazermos nada (o plano desenvolvido por Francis era bastante caro, algo que custaria em torno de US$ 40 milhões por ano aos cofres federais. Mas era um programa de prevenção extenso, que previa desde testes de HIV a projetos de educação da população). Foi isso que me fez ir para a Califórnia. Foi um período muito difícil. A coisa mais difícil para mim é que… Sabe, um caçador de epidemias é essencialmente um bombeiro. Ele vê o fogo crescendo e tudo de que precisa são vacinas, mudanças de comportamento, que são como a água de que ele precisa, e o que o governo diz é: "Não vamos te dar água nenhuma".

O filme também explora a controvérsia sobre a descoberta do vírus entre pesquisadores franceses e o americano Robert Gallo. Depois de todos esses anos, o que pensa sobre essa controvérsia?

Era evitável e foi muito estúpido da parte de Bob Gallo. Ele fez um bom trabalho, mas claramente os franceses fizeram o primeiro trabalho. Nós atuamos juntos. O que eles fizeram pela gente? Mandaram seus vírus para Gallo, e ele anunciou que tinha descoberto o vírus causador da aids. Tentar provar a verdade não era um processo fácil, e os franceses gentilmente disseram que eles eram coautores da descoberta. No nosso laboratório, trabalhamos para provar o agente causador, mas o laboratório francês poderia fazer tudo isso, porque tinha os espécimes. Eles mereceram os prêmios que receberam e está documentado que Gallo não se comportou devidamente.

E você gostou do filme?

É um pouco estranho ser retratado em um filme dessa forma (Francis é interpretado por Matthew Modine). Eles trabalharam duro para fazer tudo certo, e eu os ajudei, muitos os ajudaram. Não é fácil, mas eles conseguiram muitas histórias internas. Tornou-se um filme muito popular.

Por que o senhor deixou o CDC no início dos anos 1990?

Porque tinha feito meu trabalho, e porque o CDC estava sendo inibido pelos republicanos. Mesmo quando a administração democrata chegou, não estava claro que iria mudar. E eu estava cansado, cansado desse conflito na minha cabeça. Então, deixei o CDC e comecei a falar com a Genentech. Estava certo de que queria começar a trabalhar o tempo todo, e não apenas uma parte do meu dia, fazendo uma vacina contra o HIV, o que provou não ser algo muito fácil.

LEIA MAIS:

> Vacina contra aids desenvolvida na França tem resultados positivos

> Um em cada três novos casos de HIV atinge jovens

> Aids avança no Brasil entre 2010 e 2015, afirma UNAids

Hoje, temos uma geração que não presenciou a alta letalidade da aids. Você acha que no Brasil, que tem uma boa cobertura de tratamento com antirretrovirais, as pessoas podem estar se cuidando menos?

Sim e não. Sim por duas razões. Primeiro, eles podem ver a eficácia do tratamento. Segundo, e mais comum, a longa incubação do vírus permite que as pessoas acreditem que não estão em risco, embora já possam ter sido infectadas. De qualquer modo, continuam com comportamentos de risco.

Quais os riscos desse comportamento?

Os riscos são muito claros: esta doença, que se espalha apenas a partir de contato muito próximo, sangue e sexo, continuou a se expandir em todo o mundo e matar aos milhares. Notável!

O quão perto estamos hoje de termos uma imunização para a doença?

É muito difícil. Começamos as pesquisas iniciais na Genentech, que nos passou a vacina, e fizemos estudos na Tailândia usando-a em combinação com a de outro laboratório. Chegamos a 30% de eficácia. Não era bom, mas pelo menos era um primeiro passo. Aí, como é típico do setor privado de vacinas, eles estavam mais interessados em fazer ensaios de laboratório do que realmente produzir uma vacina para prevenir. Meu trabalho contínuo nisso não foi por benefício próprio, não se pode fazer tudo por conta própria, fazemos colaborações, com diferentes fontes de fundos, tentando entender mais. Mas não posso dizer que temos uma vacina melhor. Ainda enfrentamos muitos problemas.