Por José Francisco Botelho

Jornalista, tradutor e escritor, autor de, entre outros, “Odisseia da Filosofia” (2021)

Quando me mudei para Porto Alegre, lá nos inconcebíveis anos 1990, rapidamente adquiri, na faculdade de Jornalismo, um apelido que até hoje acalento (embora ninguém mais me chame assim): Fosse. Quem me ungia dessa forma eram os colegas porto-alegrenses; e o faziam para me assinalar (amigavelmente!) como um semi-estrangeiro. Acontece que em Bagé as pessoas naquela época não diziam tu foste, mas tu fosse. Em Porto Alegre (sabidamente, saborosamente) fala-se o dialeto do tu foi.

Ao ganhar aquela alcunha, descobri que minha nova cidade tinha um idioma próprio – às vezes meio parecido ao linguajar que eu aprendera no sul do Estado, às vezes meio diferente. Pouco a pouco fui me entranhando nessa língua que me recepcionara com uma pontinha de escárnio e que logo me seduziu. Mais de duas décadas depois, sou um faceiro bilíngue, que pula entre o tu fosse e o tu foi conforme o dia e o estado de espírito – e conforme me sinta mais ou menos porto-alegrense, ou mais ou menos interiorano. Porque os jeitos de falar são jeitos de experimentar o mundo, ângulos pelos quais testamos a nossa consistência no universo. Daí a inesgotável importância e a persistente delícia do clássico Dicionário de Porto-Alegrês, que Luís Augusto Fischer publicou em 1999 e que agora retorna numa quarta edição, revista e ampliada.

À época em que Fischer concebeu a obra – após uma conversa com certa professora lusitana, que precisou de elucidações para compreender o que era uma parada de ônibus –, o porto-alegrês era um linguajar um tanto obscuro e inexplorado. A fala dita gauchesca já fora trabalhada literariamente por Simões Lopes Neto, Amaro Juvenal e outros; mas a fala da Capital ainda tinha escassa representação literária (ademais, não vamos esquecer que o porto-alegrense da gema muitas vezes não se considera exatamente gaúcho). De lá para cá, muita coisa mudou: o porto-alegrês se tornou língua literária e aí está para ser admirado em diversos romances, contos e poemas. O Dicionário de Fischer foi um marco nessa transformação – livro ao mesmo tempo pioneiro e profético, que serviu de arauto e instigador à triunfante marcha do tu foi.

O Dicionário não se lê apenas como dicionário, mas também como uma série de tiradas informativas e ensaísticas nas quais convivem o humor e a semântica. Mesmo para os falantes do porto-alegrês, a leitura enfileira surpresas – não só por nos relembrar de expressões talvez ouvidas e esquecidas, mas por revelar que certos ditos aparentemente universais são de fato muito próprios e muito nossos. Por exemplo: antes de ler o Dicionário, jamais me ocorreu que “cor de burro quando foge” fosse qualquer coisa menos do que um conceito global do português brasileiro. E, contudo, o leitor de outras plagas talvez precise consultar o verbete de Fischer: “Aquela cor indefinida, ou que não se sabe definir, ou aquela cor cujo nome escapa à pessoa no momento. Mais especificamente se usa para desqualificar a cor. Acho que nasceu mesmo da cor do burro, aquela coisa sem definição clara, meio cinza, meio amarronzada, suja”.

Tampouco me ocorrera que em outros lugares as pessoas morressem de alguma forma que não fosse “batendo as botas. Mas ocorre que os moribundos só batem as botas aqui (além de “esticarem as canelas” e “darem com a cola na cerca” – só não sei se fazem essas coisas sucessivamente ou de uma vez).

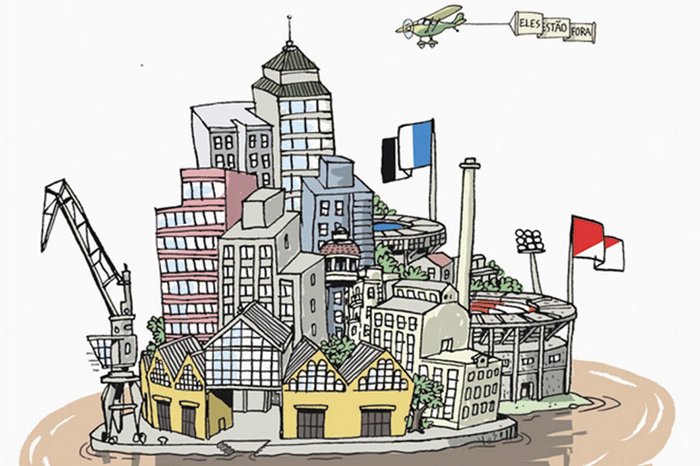

Toda língua nos habilita a dizer coisas que não podem ser ditas de outra forma: por isso aprender um idioma ou um dialeto é sempre ganhar, ou desbravar, um mundo. Assim é com o porto-alegrês. Como é que eu poderia expressar, em qualquer outra cidade, a sensação de estar por cima da carne seca? Só a picanha diante do charque pode compreender essa empáfia triunfal! Como representar a essência da chatice, senão dizendo que tal ou qual sujeito precisa tomar um chá de semancol? E como descrever a situação de polarização política do país, exceto dizendo que a coisa está grenalizada uma barbaridade?

O pessoal do Interior pode alegar que diversas das expressões acima não são exclusivas de Porto Alegre, mas também pululam lá por (digamos) Livramento ou São Borja. Pois bem: outra virtude do Dicionário é delinear relações curiosas entre o dialeto da Capital e outras façanhudas variantes do Rio Grande. Exemplo: desde guri escutei pelas bandas de Bagé o verbo esgualepar, que significa algo como arrebentar, escangalhar. Não achei a palavra em outros dicionários; mas Fischer me informa que o adjetivo esgualepado foi posto em circulação, na Capital, pela campanha de Olívio Dutra, em 1998, “para designar algo ou alguém que está mal, em dificuldades, passando necessidades etc.”

Fischer também lançou – com Iuri Abreu – uma obra aparentada: o inestimável Gauderiadas, de 2004, que reúne “frases definitivas” da “sabedoria gaúcha”. Mas isso é assunto para outra conversa, porque já falei horrores. E, por enquanto, está feito o carreto.