Embora sabendo que ser picado por uma aranha radioativa não nos traria superpoderes (infelizmente!), minha tribo (nerds, geeks, estranhos de todos os tipos, formatos e cores) não deixa de amar graphic novels. Seriados de ficção cientifica em que atores usam maquiagens impossíveis para sugerir como seriam alienígenas de diferentes mundos servem de inspiração para seus fãs, cientistas de verdade. Ninguém me convence de que o tablet e o celular não são uma consequência imprevista de Star Trek meio século depois. Os apaixonados pela série fundaram o Vale do Silício, e não descansaram enquanto não acharam um jeito de manufaturar os apetrechos que faziam do Sr. Spock e sua turma os mais descolados exploradores do espaço. Certamente, ainda estão trabalhando no teletransporte.

Minha tribo não deixa de investigar de verdade o que a maioria considera impossível. O que muitos consideram devaneio, para nós é trabalho – cumprimos rapidamente com as obrigações diárias para nos dedicarmos seriamente a imaginar como o inusitado pode acontecer. Joe Kirchvink, do Caltech, e Ayumu Matani, da Universidade de Tóquio, passaram muito tempo desmascarando estudos ruins sobre a capacidade dos humanos de perceber campos magnéticos – ridículo, certo? – até que tiveram uma ideia. Isolar um humano dentro de uma gaiola de Faraday, em que não se percebe o campo magnético da Terra. E só então manipular os campos magnéticos ao redor da gaiola, medindo respostas cerebrais. Os resultados, reproduzidos em diferentes partes do mundo, indicaram que as ondas alfa do cérebro sofrem uma parada quando se alteram os campos magnéticos, sugerindo que o cérebro processa a mudança. Moluscos, pombos e baleias comprovadamente usam o campo magnético da Terra para diferentes funções. Um sexto sentido magnético, ou o primeiro sentido de todos, o desafio hoje é entender como os neurônios humanos podem detectar tais alterações. Magneto, X-Men; minha tribo curte os quadrinhos, mas lê com seriedade os artigos da dupla na Science.

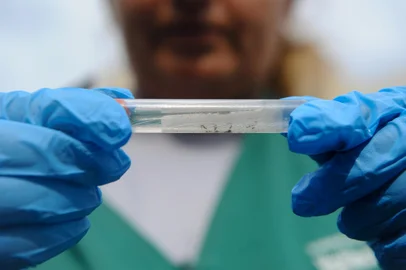

Assistimos, tensos, aos episódios cheios de sangue falso em que nossos heróis combatem o apocalipse zumbi em The walking dead. Mas analisamos com cuidado os resultados do grupo de Peter Noble, na Universidade de Washington. Mais de mil genes, em peixes e mamíferos, são ativados ou aumentam a atividade depois da morte. Noble não estava procurando o que faria um zumbi acordar para se alimentar de cérebros humanos. Buscava apenas calibrar seus experimentos de ativação de genes, e pensou que tecidos mortos poderiam ser um bom controle negativo. Só que não. Muitos desses genes parecem estar preparando o corpo para uma possibilidade de reanimação, preservando células e tecidos. Outros, não sabemos ainda para que serviriam. Estudar a morte pode nos ajudar a salvar vidas.

Minha tribo não tem bairro nem país, tem planeta. Ainda assim, com todos os quebra-cabeças da natureza, ou todas as tramas inverossímeis da ficção, o que mais nos assombra é o comportamento humano. Como pode alguém não querer uma União Europeia, como podem tantos dedicar suas vidas a causar a morte de outros. Como alguns não se importam em destruir as reservas de água sem saber se podem ser reconstituídas. Como pode ser normal a maioria dos humanos não ter acesso a condições de vida que sabemos ser possíveis. Para nós, entre sonhar com viagens intergalácticas e efetivamente realizá-las existem apenas tempo, e trabalho. Mas, claro, somos estranhos.

* Cristina Bonorino escreve mensalmente no Caderno DOC.