A moça passou correndo por mim, no parque. Chamava a atenção seu modelito fitness completo, do tênis ao boné, em cores mais que vibrantes — do laranja ao verde limão e ao lilás. Todo ajustado pelas melhores grifes, o perfeito corpo dela se destacava em formas e curvas, como o resultado prático de intensa e disciplinada malhação. Mas nada a estranhar: são comuns aos parques trajes coloridos das academias e gente torneada mandando ver no aeróbico longe das esteiras.

Mais adiante, em minha caminhada sem pressa, tornei a vê-la, agora parada na trilha, mão estirada acima da cabeça com o celular pronto para uma selfie. Seu sorriso parecia forçado, com mil dentes abertos, e o corpo fazia uma pose meio caricata. Achei que ela estivesse tirando sarro para a foto, quem sabe debochando do destinatário. E passei reto, esquecendo-a segundos depois.

Mais uma volta na trilha, deparei com a moça outra vez, no mesmo lugar, ainda com o telefone em posição de selfie e o mesmo sorriso anestesiado e falso. Aí me preocupei. E se ela estivesse acreditando naquilo? E se tudo — parque, roupa, pose — tivesse sido planejado apenas para as imagens que certamente seriam postadas em redes sociais? Mas pensei: quem és tu, ó esquisitão, para estranhar maluquices alheias? E segui meu rumo.

Outra volta e... surpresa! Desta vez havia mais uma jovem, igualmente montada em cores, malhas e sorrisos, também com seu aparelho, também querendo algum close perfeito daquele momento máximo. Eram amigas, porque bem próximas, embora não conversassem entre si. Ok, dia mundial da selfie, pensei. Ou dia mundial do exibicionismo em meio à natureza, ironizei em silêncio.

Essas cenas introduzem o que quero divagar nesta crônica, que dialoga com a anterior, em que evoquei a necessidade de reconectar céu e terra, mente e corpo — Urano e Gaia, como no velho mito. Se antes exaltei a contemplação do céu estrelado como um impulso para o resgate de um equilíbrio primordial, agora quero a direção contrária: olhar a terra, o corpo, em busca de um contraponto para distorções e extremos oriundos de nosso plano mental.

O bom senso reconhece que, em tempos de hiperestimulação mental, por conta da onipresença da tecnologia na comunicação, a consciência física e a experiência sensorial surgem como vias de serenidade. Se vivemos por demais no reino elétrico da mente de Urano, convém sentir Gaia desde o pisar no chão e o usufruto dos ritmos da natureza. Por extensão, precisamos buscar na natureza e no aterramento um bálsamo contra a alienação ansiosa que nos afasta do real e do aqui e agora.

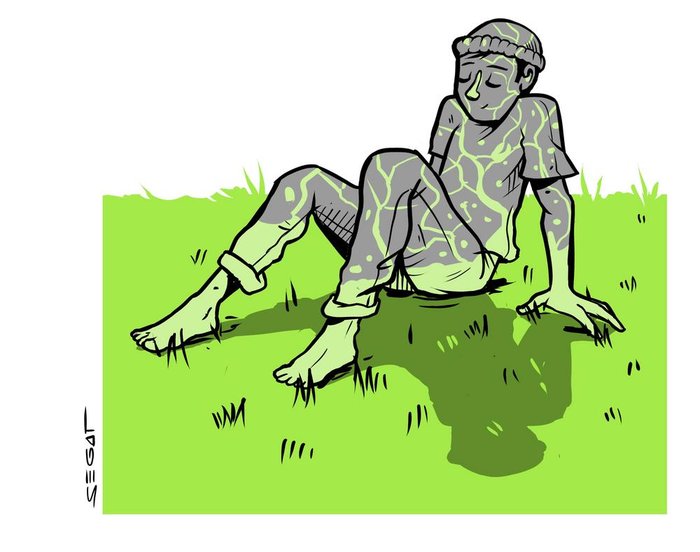

Um insight me vem: a palavra grounding. Paro de escrever e puxo da estante um livro sobre Bioenergética, a terapia de conexão entre mente e corpo desenvolvida pelo psicanalista americano Alexander Lowen (1910-2008). Grounding, em inglês, significa aterramento. Para Lowen, “o grounding representa o contato de um indivíduo com as realidades básicas de sua existência”. Em papo reto, é a segurança no presente corpóreo. É pé no chão. A maioria dos ocidentais, para o autor, vive centrada na cabeça.

De volta à crônica, trazendo elogios ao estado de grounding — pés firmes, joelhos frouxos, barriga solta —, me pergunto se a moça do parque, tão atenta ao próprio corpo, não estaria nessa benéfica postura de equilíbrio. Hum, acho que não. O que vi foi um exercício de afirmação de uma autoimagem mais idealizada que autêntica. Tanto que ela se ajeitava para um celular posicionado acima da cabeça, acima de tudo — extensão do satélite artificial que nos mira do espaço? Era um corpo mais para ser mostrado do que voltado ao si mesmo.

Cada um na sua, é claro. Mas fico aqui pensando o quanto corpos podem ser culturais, seguindo padrões coletivos. É a natureza moldada e rearranjada, como num parque. E tudo isso aponta para nossa dissociação do realmente natural. Socorro, Gaia!