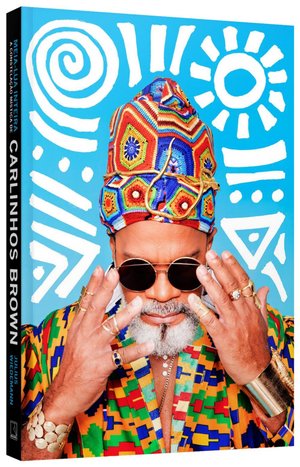

Escrita por Julius Wiedemann, a biografia Meia-Lua Inteira: A Constelação Mística de Carlinhos Brown repassa a trajetória de Antônio Carlos Santos de Freitas, mais conhecido como Carlinhos Brown. Aos 60 anos, sendo 40 de carreira, o artista baiano transpira música: cantor, compositor, arranjador, multi-instrumentista, técnico do The Voice Brasil. De Sepultura aos Tribalistas, do axé ao jazz, Carlinhos sempre se notabilizou por criar pontes musicais com variadas sonoridades e idiomas. Nesta entrevista, ele fala sobre o livro, sua música e sua ancestralidade.

Uma biografia pode desenterrar lembranças que não são agradáveis. Quem sabe, histórias que a gente até prefere esquecer. Como foi ter sua vida revirada? De que maneira você participou desse projeto?

Dei total confiança ao Julius. Por mais que eu não olhe para trás, desejava ter uma biografia que não me trouxesse uma visão chorosa, meritória ou de status da minha história. Queria mesmo que se refletisse pela minha vivência, que pudesse inspirar pessoas de lugares como eu vim (bairro Candeal, em Salvador-BA). Não tem nada de heroísmo no livro, nada de especial, porque estão ali as minhas vivências e dificuldades. Essa glória da resiliência tem que ser uma bola motriz, para que a gente acredite que pode, que é possível chegar lá. Esse país ainda é novo, portanto, de histórias recentes. Consequentemente, as histórias são muito parecidas. O tráfico escravagista não deixa de ter sido recente. A pseudolibertação dos negros também o é. Então há muitas coisas que perpassam pela história particular de cada brasileiro. E me senti seguro com o Julius, vi que ele não partiria para as lamentações. “Ó, vitimismo.” Nunca gostei disso. Gosto de olhar para frente e ir com garra. Quis mostrar essa garra, sobretudo, para a minha comunidade. Para um menino que está nascendo agora e tiver interesse de saltar, de ir além, ele vai ver um pouco como é. E creio que seja uma história que se confunde com a história do próprio país.

No livro, o autor destaca que você nunca esqueceu dos primeiros empregos, pois te deram um senso de responsabilidade. Há relato também sobre o período que você chegou a dormir na rua, que foi uma escola para você. De que maneira esse tipo de vivência te influenciou artisticamente?

Me influenciou completamente. Todas as minhas experiências eu trouxe para a música. Para mim, em primeiro lugar, vem sempre a honestidade. Ser verdadeiro. O Candeal, em sua origem, teve suas terras adquiridas por uma mulher negra para comprar a liberdade dos parentes. Nasci nesse lugar rodeado de crenças, sobretudo, com presença fortíssima de terreiro. É onde fica a Casa de Ogun, único templo do Brasil exclusivamente dedicado ao orixá. Portanto, um bairro de bastante status. E eu me espelhava muito naquelas pessoas grandes, alegres, positivas que ali estavam. Absorvia tudo isso para mim. E, uma vez em mim, acaba expressado artisticamente no meu trabalho. Acho que se pode dizer que aproveitei a minha musicalidade como forma de, também, levar um retorno ao local onde tudo começou para mim. Por isso a construção das escolas, dos centros de saúde lá, no Candeal. Acho que a força das vivências no experimentar é justamente para que você chegue em um ponto da sua vida em que consiga maturar tudo isso e transformar em arte. E todo mundo, não só quem é reconhecido como artista. Porque, no fundo, todo mundo é artista. O pedreiro é um grande artista. O policial também. Ele é artista no que faz. É um arteiro, que se condensa melhor em seu experimento a partir da sua experiência pessoal.

O livro aborda o quanto a questão da ancestralidade é importante para você. E dedica algumas páginas sobre a sua ligação familiar com Augusto Teixeira de Freitas (1816-1883), jurisconsulto do Império que foi responsável pela consolidação das leis civis brasileiras, além da primeira tentativa de codificação civil do Brasil. Por que essa ligação lhe é tão importante?

Minha ligação com Augusto Teixeira de Freitas, meu trisavô, nasce por ser uma discussão muito familiar. Eram discussões do tipo: “Corram atrás, vocês são de família forte”. Ouvíamos coisas assim de terceiros. Meus familiares mesmo não queriam tocar nesse assunto, pois ele saiu da Bahia como subversivo. Um cara que atuou na Sabinada (revolta baiana liderada pelo médico Francisco Sabino Álvares da Rocha Vieira, entre 1837 e 1838, com a finalidade de instituir uma república baiana). Foi um grande jurista, que foi incompreendido. Em muitos momentos percebi que minha trajetória carrega muitas semelhanças com a dele: é uma história de incompreensão. A ancestralidade está aí, essa forma contínua de manter a vida daquele que a vida te deu. Então, é possível se fazer correções ainda, o mesmo que Teixeira de Freitas fez, mesmo na incompreensão que a sociedade teve dele. O Brasil o desconhece.

Então, você se identifica com Teixeira de Freitas?

Ele é muito conhecido na América Latina, reconhecido até no projeto argentino do Código Civil. Ou seja, se internacionalizou. Parece um pouco comigo: eu me internacionalizei, mas às vezes me sinto pouco conhecido por aqui. Embora tenha feito muita música e apareça bastante na televisão, as pessoas não conhecem muito a minha arte, só minha imagem, minha figtura. Além da carreira solo, muitos esquecem que gravei “mais de mil” álbuns acompanhando outros artistas. Toda a fase inicial do axé music passou pelo meu batuque: Asa de Águia, Chiclete com Banana, Daniela Mercury, Margareth Menezes, muita gente. Eu trabalhava em estúdio, e eles me tinham como percussionista de confiança. Enfim, gostaria que meu trisavô tivesse reconhecimento. Talvez essa biografia lance uma visão sobre o trabalho dele no país. A história dele precisa ser revista.

O livro descreve que, durante um tempo, você desconversava sobre o racismo, porque não queria ser “o chato protestando o tempo todo”. Seu anseio seria, primeiramente, mostrar seu trabalho musical. Então, o biógrafo destaca que, conforme você foi conquistando espaços, também foi se sentindo mais livre para tocar nesse e em outros temas sociais. Como foi esse processo? O que lhe levou a se sentir livre?

De onde eu vim, a gente não tinha água encanada ou luz, era fogão à lenha. Vim dessa época, dentro de uma situação rural-urbana – porque estávamos em Salvador. O que nós queríamos era reafricanizar dentro de um processo de nos apresentar como éramos, porque o preconceito ia sempre existir. Falava-se algo como o seguinte: “Ah, negro quando não erra na entrada, erra na saída”. Ouvíamos isso. O desejo, então, era não cometer nenhum tipo de erro. Era justamente ser respeitado até a “saída” – quando, de fato, passei a sentir maior segurança. Ancestralidade é isso, é olhar esses erros que estão na sociedade e tentar corrigi-los. Qual minha parte de contribuição social? Sempre me perguntei isso. E o tempo me deu consistência para ser ouvido. O Brasil tem uma história muito recente, a gente precisa quebrar um pouquinho a ansiedade e passar a lidar com expectativas, com metas. A ansiedade se dá muito pela insegurança do não fazer. E do que será que vai resultar. Vou me envergonhar? Vou prejudicar alguém? Isso nos perpassa. Mas a gente vai aprendendo. E enfrentando conflitos gigantescos nesse tempo.

Você aponta o axé como uma base para a transformação da música brasileira e um caminho para a construção de uma identidade nacional forte, muito além da Bahia. Diz, inclusive, que “o axé encadeou movimentos sociais de que o Brasil não tem nem noção”. Você sempre rejeitou a ideia de que o axé era apenas música para pular. Reflete que o sertanejo, por exemplo, teria se aproveitado do axé para evoluir, no que seria o “axertanejo”. Como você vê o axé posicionado hoje em relação ao mercado da música brasileira?

Quem ouvir a música eletrônica vai ouvir o axé. Só não tem a consciência de estar vendo o axé. Quando a Beyoncé gravou aquele álbum lindo trazendo os africanos (Black is King, de 2020), isso é o axé. O kuduro, o reggaeton, tudo tem influência da axé music. A mudança do beat no funk carioca começou com o DJ Marlboro, que disse que viu a batida do Timbalada e a levou para o eletrônico. A grande verdade é que o mundo se abrasileirou. E se reafricanizou, também por causa dessa visão do Brasil. Eu sou axé music, mas toquei com Herbie Hancock, Vernon Reid (da banda Living Colour), Sepultura, Maria Bethânia. A gente tem o Carnaval, que é o grande ponto de saída. É daí que vem o “axertarnejo” – que acho sensacional. A axé music não é o Tribalistas, que é o anti-movimento. A axé music é o movimento. A axé music chegou em um momento difícil para o samba. E, nesse momento, o maravilhoso movimento sertanejo, de grandes cantores, busca uma ascensão rítmica. Acaba percebendo que a Bahia já ofereceu essas batidas. Hoje as batidas do sertanejo são de samba duro, mais arrastado. Por isso digo, com volumes de felicidade, que estamos diante do “axertarnejo”. Não podemos ter vergonha de intercambiar e fazer coisas diferentes na arte.

Você citou algumas parcerias que realizou na música. Ao longo das décadas, você se notabilizou por tocar com artistas de diferentes sonoridades, Do metal ao jazz, do funk ao R&B. A universalidade na música parece ser uma busca constante para você, como se fosse uma filosofia a ser seguida. De que maneira essas incursões em diferentes quadrados musicais são positivas para você ou para qualquer músico?

É importante que a gente, especialmente no Brasil, se aceite na diversidade. A música pode nos levar a isso. Já toquei com várias pessoas que não conhecia a língua para conversar. Toquei no Japão, por exemplo, sem conhecer o idioma. Por outro lado, a música, sim, fala a linguagem a partir do outro que também está buscando uma sonoridade que possa agregar ao seu trabalho. Vejo a música com esse viés de integração. Nós somos participantes de uma orquestra, levados pela música que tocamos juntos, em nosso encontro. Esse pensamento, essa filosofia de atuação me levou a lugares inimagináveis. Do jazz ao rock, do R&B ao funk americano. Toquei com o Bootsy Collins! Com Anthony Jackson! Com Bill Laswell! Com Bernie Worrell. Muita gente boa, fora as pessoas aqui do Brasil. A ideia é sempre me abrir para as linguagens. Entendo que, quando estou Tribalista, naquela energia com Marisa Monte e Arnaldo Antunes, esvazia-se todo aquele aprendizado em busca de uma simplicidade. Porém, no geral, as linguagens se multiplicam, e eu procuro colocar meu ouvido como aprendiz do outro.

O que você destaca entre seus próximos projetos? Há algum trabalho que você esteja particularmente ansioso para lançar?

Levei quatro anos trabalhando em um disco instrumental, que era o sonho da minha vida. Estou fazendo uma obra, não se trata de samba e somente hit. Estou nessa busca. Tem um momento em que você começa a ler a sua obra. Meu momento agora é esse, tirar o texto e fazer o instrumental. Peguei um parceiro americano que trabalha na Broadway para desenvolver a ideia, somando também alguns grandes músicos, como Helio Ramiro (trompetista), Toninho Ferragutti (acordeonista e arranjador), entre outros. Quero lançar até o final do ano. Mas, para mim, o grande feito de compreensão e respeito pela minha música foi ter sido chamado para escrever um musical para a Broadway, que é Black Orpheus (adaptação da montagem Orfeu da Conceição, de Vinicius de Moraes, que também foi adaptada ao cinema com o título de Orfeu Negro, em 1959). Essa experiência está sendo muito linda. Vejo como uma oportunidade única na minha vida. Esse trabalho é uma honra enorme para mim. Vem coroar todo esse processo, já que me sinto um pouco Orfeu. Um Shakespeare que está embutido ali dentro na nossa vida.