A ladeira íngreme faz triplicar o peso do carrinho carregado de materiais recicláveis. Bob e Guri, os cães que acompanham a jornada da catadora Nadir de Oliveira Monteiro, 64 anos, iniciada ainda na escuridão da madrugada, às 4h, também diminuem o ritmo da marcha.

São 8h de uma quarta-feira abafada de janeiro em Porto Alegre. Ao final de um turno de trabalho, dona Nadir, como é conhecida pela vizinhança do bairro Jardim Ypu, na zona leste da Capital, estaciona a carroça de metal em frente ao galpão que construiu junto à sua casa.

LEIA TAMBÉM DESTA REPORTAGEM:

Maria Clara di Pierro: "Os analfabetos são vistos como uma mancha social"

Enquanto o marido Francisco Virgílio Monteiro, 74 anos, o Chico, inicia a descarga, ela retira cuidadosamente do meio das sacolas plásticas dois livros. Passa a mão sobre a capa de um deles para remover o pó e observa as ilustrações. Pergunto se ela sabe do que se trata.

– Nem sei. Peguei para os meus netos. Acho que eles vão gostar de olhar esses brinquedos – diz ela, que tem em mãos duas grandes publicações de capa dura, um atlas do corpo humano e outro geográfico mundial.

LEIA MAIS:

Região Sul é a que tem menor número de analfabetos no Brasil, segundo IBGE

Esther Grossi: "Há 50 milhões de analfabetos que estiveram na escola no Brasil"

Afinal, a escola privada é melhor do que a pública?

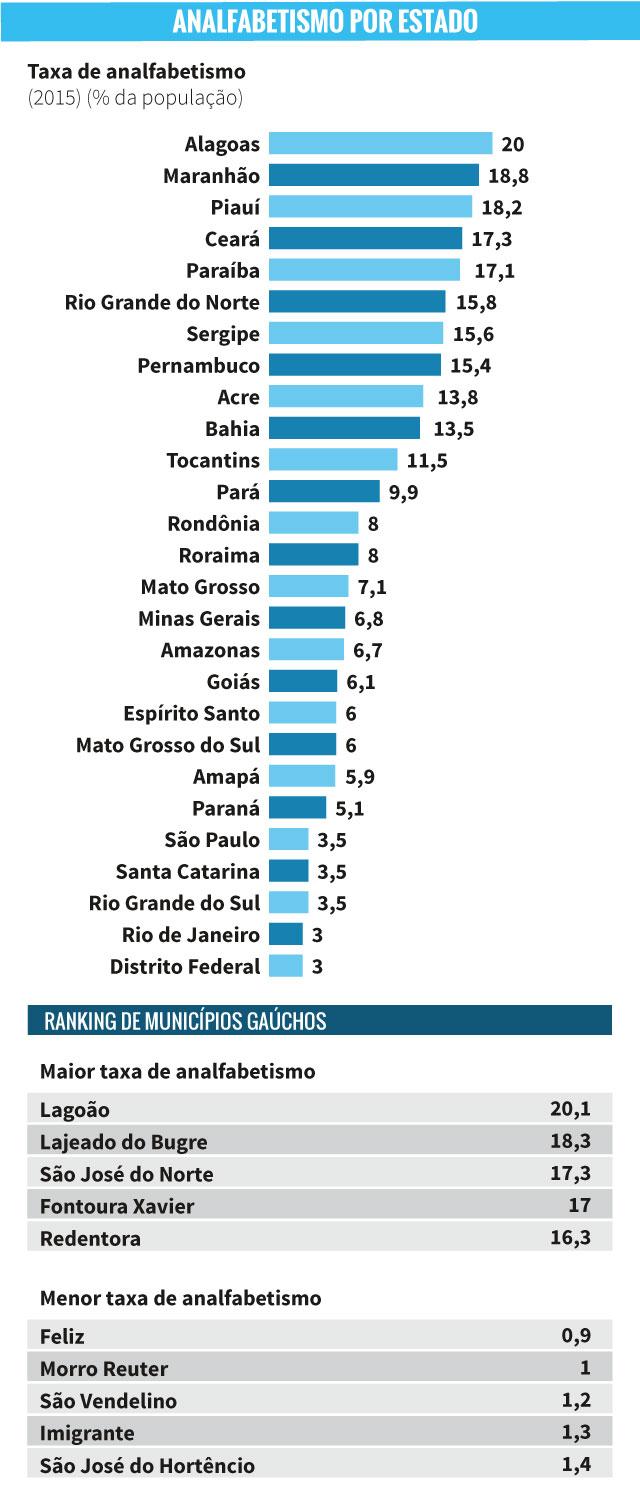

Nadir não sabe ler nem escrever. Seu marido e o filho mais novo, Leandro, 31 anos, que mora com o casal, também não. Eles estão entre os 325 mil gaúchos com mais de 15 anos que são analfabetos, segundo dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (Pnad) de 2015, divulgada no final do ano passado.

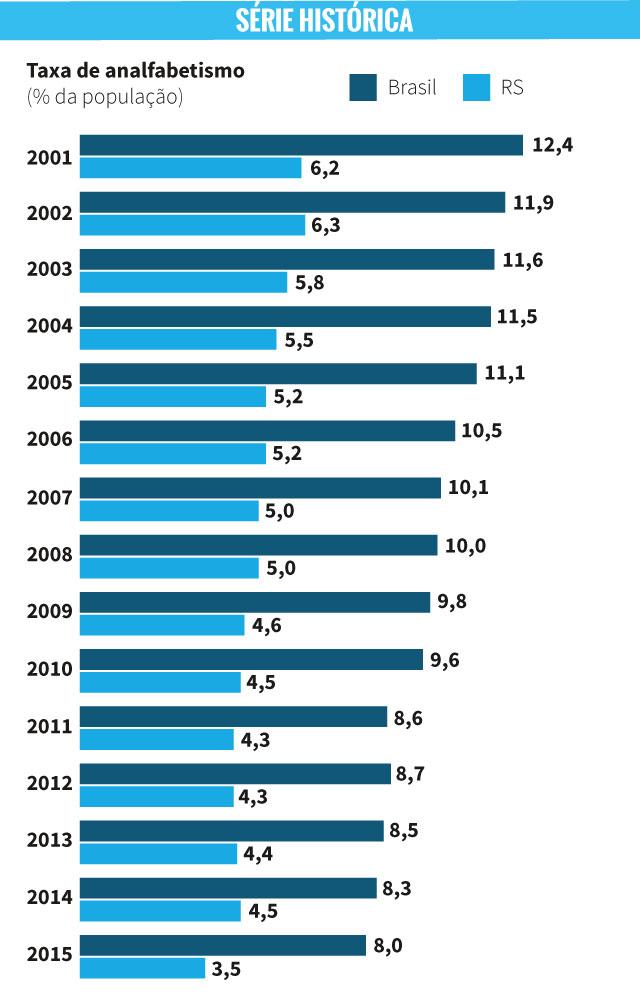

No Brasil, são 12,9 milhões de iletrados, um número que corresponde a 8% da população e supera, por exemplo, o total de habitantes de Portugal (10,5 milhões). Embora os índices venham caindo nos últimos anos, o país tem as piores taxas de analfabetismo da América do Sul e não consegue cumprir compromissos internacionais, como a meta da Organização das Nações Unidas (ONU), que previa reduzir o número pela metade, entre 2000 e 2015.

Desafio cotidiano para mãe, pai e filho, as letras fazem parte da decoração da casa da família, uma modesta construção de tijolos situada no limite entre dois mundos: de um lado, um bairro de classe média com seus condomínios com segurança 24 horas. Do outro, a Vila das Laranjeiras, no pé do Morro Santana, onde os moradores convivem quase que diariamente com mortes e tiroteio provocados pela guerra do tráfico em Porto Alegre.

Pendurado no fogão, um pano de prato exibe a frase "sabedoria é viver na paz". Um pequeno quadro com o desenho de um menino ajoelhado e mãos em prece traz uma "oração da criança", que, em um do trechos, faz um agradecimento pela escola. Nadir e Leandro abandonaram o colégio, e Francisco nunca frequentou.

Em uma das paredes da sala, um relógio marca as horas, que são lidas com dificuldade. Um calendário também compõe o cenário, mas a série de folhas com datas e nomes dos meses não faz muito sentido para nenhum dos membros da família.

Foi o filho mais velho do casal, o vigilante Giovane, 42 anos, que sabe ler e escrever, quem pôs o calendário ali. Também foi o primogênito, pai de dois filhos, quem deu o aval para que o quadro com a oração da criança fosse pendurado. É ele quem costuma auxiliar os familiares em atividades consideradas corriqueiras por outras famílias.

Você já pensou como seria ir ao supermercado sem conseguir identificar os rótulos e os preços dos produtos? Como faria se tivesse que pegar um ônibus? E que tal tentar, simplesmente, andar pelas ruas sem saber o que dizem as placas de trânsito e que alertas elas trazem? E se letras pelas quais você percorre o olhar neste momento não passassem de um simples borrão?

INFÂNCIA NA ROÇA

E LONGE DA ESCOLA

Submetidos ao trabalho infantil, Nadir, Francisco e Leandro tiveram o direito à educação violado, repetindo um roteiro de exclusão que tem a pobreza como o pilar principal. Entre placas, panfletos e rótulos, os três integrantes da família iletrada sobrevivem como se fossem estrangeiros em sua própria terra.

A história da família Monteiro começou a ser escrita na cidade de Jacinto Machado, no Sul de Santa Catarina. Primos de segundo grau, Nadir e Francisco trabalhavam juntos na roça, quando se apaixonaram, nos anos 1960. Logo, decidiram assumir o relacionamento, que, apesar do parentesco, não enfrentou resistência entre os familiares, pois o jovem era querido e considerado trabalhador pelos familiares da futura noiva.

Como as famílias eram numerosas (cada um tinha mais de 10 irmãos), o pai de Nadir e dono das terras convocava os parentes para trabalhar nas safras, nos períodos de plantio e colheita das culturas. Dividiam-se em turmas e cada uma ia para um lado. Plantavam de tudo um pouco: arroz, fumo, feijão, banana, mandioca e cana-de-açúcar. Após a colheita, também fabricavam a farinha e o açúcar. Eram tempos de muito trabalho, mas, também, de muita prosperidade.

Não havia folga ou momento de lazer. Trabalhavam inclusive no domingo. Nadir não se recorda com exatidão a idade que tinha quando pegou na enxada pela primeira vez. Aos 10 anos, no entanto, a menina loira e de olhos claros como o mar – mar que ela só conheceria na idade adulta – já era experiente em tropeadas. Ela acompanhava o pai em viagens curtas pela região da Serra Geral catarinense. Ia na frente, puxando o gado, e o pai vinha logo atrás, tocando os animais. Levavam quatro mulas carregadas de aipim e batata-doce e vendiam os produtos pelo caminho. Na volta, ainda reabasteciam os cestos com queijo e charque, para negociar os itens no retorno.

Nessa época, Nadir já havia desistido dos bancos escolares. Tinha sete anos quando os pais decidiram que ela deveria aprender a ler e a escrever. Mas o ritmo do trabalho na roça e os estudos eram incompatíveis.

Às 5h30min, com uma parelha de bois, Nadir seguia com os irmãos para a lavoura. Mal conseguia alcançar o cabo do arado, mas já conduzia o instrumento e preparava a terra para a semeadura.

Ao entardecer, auxiliada por um irmão, sua tarefa era cuidar da estufa de secagem do fumo até meia-noite. O resultado de tanto esforço físico era um sono incontrolável durante as aulas, que ela frequentou por menos de dois meses. As ameaças do professor, que carregava consigo uma vara de marmelo, também não eram o melhor incentivo.

– Eu não gostava de estudar, gostava de trabalhar. Chegava lá e dormia. Às vezes, ficava escondida e não ia. Não aprendi nada. Meu pai dizia: "Vocês não quiseram aprender e agora estão aí sofrendo". Pelo menos a gente sabe trabalhar. É importante (o estudo), faz falta, mas fazer o quê? – resigna-se.

Dez anos mais velho do que a esposa, Francisco nunca frequentou uma escola. Alguns dos seus 11 irmãos sim. Ao escolher quem iria para o colégio e quem ficaria em casa trabalhando, o pai de Francisco deu prioridade para os filhos mais velhos.

– As ferramentas eram meu estudo e a roça, minha sala de aula – diz Francisco, que, mais tarde, com a ajuda de um ex-patrão, aprendeu números e a assinar o próprio nome.

A AVENTURA DA MUDANÇA

PARA PORTO ALEGRE

Um avião sobrevoava o céu da pequena Jacinto Machado. A jovem Nadir, na época com 15 anos, observava o trajeto da aeronave, sentindo uma tristeza imensa. Com o peito cheio de saudade, os olhos transbordaram.

– Só eu morando longe dos meus parentes – disse para o marido, aos prantos.

– Se tu quer ir ver teus pais, vamos. A gente arruma um dinheiro e vai – respondeu Francisco.

Já fazia um tempo que os pais dela, Francisco e Cecília, tinham decidido tentar a vida no Rio Grande do Sul. Era final dos anos 1960. Os 10 filhos do casal foram sendo trazidos aos poucos para junto dos pais. Nadir resistia. Já tinha feito algumas tentativas – em uma delas, permaneceu quase dois meses entre Viamão e Porto Alegre.

Mas não conseguia se adaptar ao novo modo de vida. Para ela, era difícil se acostumar com a ideia de não poder tirar o próprio sustento da terra e ter que comprar "até temperinho e salada".

Na última tentativa, após conseguir dinheiro emprestado para as passagens, o casal partiu rumo à capital gaúcha com o endereço da família anotado em um pedaço de papel. A viagem foi decidida de um dia para o outro, para o temor de tios, que achavam que os jovens poderiam se perder.

– Pelo menos a gente se perde junto – era a resposta que Nadir tinha na ponta da língua.

Ao desembarcar em Porto Alegre, o casal precisava chegar no endereço que não era capaz de decodificar. Havia um único ponto de referência: uma pedreira. Um guarda os levou até um táxi, que seguiu para a zona leste da Capital. Quando se aproximavam do destino, ergueram as mãos para o céu e agradeceram.

Seria nesse local que os jovens fixariam residência e construiriam sua família. Na época, a região que hoje abriga condomínios de casa e prédios altos era um descampado. Francisco foi contratado para trabalhar como vigia na pedreira, de onde saiu matéria-prima para construção da Free Way. Para segurar Nadir na Capital, o patrão do pai dela cedeu um pedacinho de terra para que ela pudesse plantar e colher.

DEZ QUILÔMETROS A PÉ PARA

NÃO PEGAR O ÔNIBUS ERRADO

– Quem tem boca não se perde.

Era a frase que Cecília, mãe de Nadir, repetia para incentivar a filha recém-chegada a Porto Alegre, no final dos anos 1960. Aos poucos, a jovem foi perdendo o medo de se aventurar pela cidade grande e, também, de pedir ajuda para desconhecidos.

Nos primeiros anos, com parte da família vivendo na Capital e outra em Viamão, Nadir chegava a percorrer a pé cerca de 10 quilômetros entre as duas cidades, num trajeto que durava quase duas horas, devido ao receio de pegar o ônibus errado e se perder. Chegava exausta nas casas em que fazia faxina, mas o serviço, garante, jamais deixava a desejar.

Hoje, como não possui mais a mesma disposição para encarar o percurso, acaba visitando menos do que gostaria uma irmã que ainda mora na cidade vizinha. Pegar uma condução é a principal dificuldade que Nadir diz enfrentar por não saber ler.

– Aqueles ônibus lá têm um nome, né? Um negócio com o nome em cima, muito esquisito. Não sei pegar aquilo. Para visitar a minha irmã, só se alguém me botar direitinho dentro do ônibus – diz.

A família quase não sai de casa e pouco conhece a cidade que adotou o casal há 49 anos. Embora consigam identificar números, o que facilita a função de pegar ônibus, Francisco e Leandro são ainda mais caseiros. Os dois são aposentados por invalidez.

Nadir volta e meia precisa ir ao Centro levar o filho, que tem problemas psiquiátricos, ao médico. Para sair do bairro, não costuma enfrentar problemas, já que apenas uma linha passa pelo local. No retorno, conta com a boa vontade alheia.

– Sempre tem gente boa que chama o ônibus para mim. Não me perco porque tem muita gente que ajuda. Às vezes, tenho que levar o guri consultar lá no Centro, aí pergunto para um, pergunto para outro. É um bate cabeça, mas a gente acha.

Outras tarefas corriqueiras, como fazer compras, também requerem toda uma logística especial. Os três membros da família nunca foram ao supermercado sozinhos. Dependem sempre da ajuda de Giovane, o primogênito. Quando ele não pode acompanhá-los, compram uma cesta básica por telefone – Francisco e Leandro, que entendem os números, fazem a ligação.

Nadir até consegue identificar alguns produtos nas gôndolas, principalmente alimentos armazenados em sacos transparentes, além de frutas e verduras. Mas teme ser passada para trás ou levar algum item por engano, quando o orçamento apertado não permite deslizes. A família sobrevive com uma renda de dois salários das aposentadorias e com alguns trocados da venda de material reciclável.

A mãe trabalha como catadora há 17 anos. Desde que se mudou para o Estado, já fez de tudo um pouco: de faxinas à jardinagem. Foi depois de ficar mais de um ano em cima de uma cama, devido a "problema nos ossos e depressão", que, por incentivo de amigas, começou a juntar papel, latinhas e garrafas PET.

– Nunca tinha ficado tanto tempo parada. Elas (as amigas) me aconselhavam, não podiam me ver na cama. Só que eu não queria ir, tinha vergonha e elas foram junto – conta

A casa de cinco peças em que a família vive é fruto do trabalho de Nadir. A família morava em um barraco de madeira, que estava caindo aos pedaços, quando ela recebeu uma proposta de um parente distante, dono de uma creche. Nadir trabalharia na cozinha da escola e, em troca, receberia todos os meses o seu salário em materiais de construção. Um mês recebia uma quantia de tijolos, no outro, alguns sacos de cimento... Quando já tinha juntado todo o material necessário, passou a trabalhar para pagar o pedreiro indicado pelo ex-patrão. Foram longos quatro anos de trabalho sem carteira assinada, mas Nadir garante que cada gota de suor valeu a pena.

As paredes erguidas a duras penas não protegem a família das asperezas do analfabetismo. Sair de casa é se aventurar, mas permanecer também não é redenção. Enquanto a televisão transmite um culto religioso, Nadir se aproxima carregando um pequeno cesto e um pote de plástico onde armazena medicamentos da família. Para identificar o tipo do remédio, a idosa explica que recorre a cores e formatos dos comprimidos.

– Ó, esse pequenininho é o do coração, esse outro aqui é para dor. A doutora explica direitinho.

As associações não impedem falhas. Entre as dezenas de cartelas, uma delas traz uma inscrição que salta aos olhos: "uso veterinário". Os comprimidos são da mesma cor que o indicado para amenizar a queimação no estômago.

– Ah, deve ser o remédio da Pretinha – diz, referindo a um dos seus oito cachorros, que havia sido atropelado por um caminhão e cujo tratamento mobilizou moradores do bairro.

Como os três tomam remédios, cada um é responsável pela identificação de suas medicações. Enquanto os comprimidos de Nadir ficam na cozinha, os de Leandro e Francisco são guardados em armários nos quartos. Na minifarmácia da idosa, há cartelas com prazo de validade vencido.

– A gente se obriga a tomar assim porque no posto quase sempre está em falta – explica.

DOIS FILHOS,

DUAS TRAJETÓRIAS

Leandro, o filho mais novo, não é muito de conversar. Os pais evitam deixá-lo sozinho, devido aos seus problemas de saúde. Ele costumava ajudá-los a coletar material para reciclagem, mas, nos últimos meses, quase não sai de casa devido ao agravamento no quadro de depressão e ansiedade.

O caçula, conta Nadir, quase não vingou. Nos primeiros anos de vida, as crises convulsivas eram frequentes, e ela temia voltar a sentir a terrível dor de perder um filho – dois dos seus quatro rebentos não chegaram a completar um ano. Lídio, o primeiro, foi vitimado pelo sarampo, aos oito meses. Isaurina morreu por desidratação, aos 11 meses, após ficar mais de um mês internada.

Com o tempo, Leandro melhorou. Aos sete anos, foi matriculado em uma escola estadual a algumas quadras de casa. Nadir e Francisco não desejavam que o caçula seguisse com a sina da família.

Nessa época, Giovane, o filho mais velho, já havia abandonado os estudos, por não conseguir conciliar, na adolescência, escola e trabalho. Dez anos mais velho do que Leandro, o primogênito, a exemplo dos pais, também começou a trabalhar cedo. Com sete anos, vendia verduras.

Leandro estudou em um colégio estadual até a segunda série do Ensino Fundamental. Como o seu ritmo de aprendizado não era o mesmo dos colegas, repetiu de ano algumas vezes até que as professoras decidiram chamar seus pais. As educadoras sugeriram que Leandro passasse a frequentar uma escola especial e, também, que os pais investigassem um possível déficit cognitivo.

Foi na Escola Estadual Especial Recanto da Alegria que ele aprendeu a escrever o primeiro nome. Lá, também participava de oficinas de marcenaria, entre outras atividades. Em meio a uma crise psíquica, desistiu de frequentar a instituição. Hoje, afirma que gostaria de retomar os estudos, embora não demonstre muita empolgação com a ideia.

– Queria aprender a ler, escrever direito o nome – diz Leandro, que tem como exemplo o irmão Giovane, formado no Ensino Fundamental pelo programa de Educação de Jovens e Adultos (EJA).

A mãe insiste para que Leandro faça alguma coisa, saia de casa, como recomenda a "doutora". Diz que está ficando doente de ver o filho passar os dias trancado em casa, chorando ou imóvel, olhando, muitas vezes, para o nada.

– Qual é o seu sonho? – pergunto para Nadir.

Por alguns segundos, a única resposta é som do vaivém do ventilador que, em vão, tenta minimizar a sensação de abafamento. A idosa parece não compreender a minha pergunta.

– Algo que a senhora gostaria muito de fazer – refaço a questão, para ser mais clara.

– Olha, eu tinha vontade de sair daqui e pegar um sítio para trabalhar, para poder plantar. Falei isso esses tempos para o meu marido, mas ele acha que não tem fundamento a gente voltar para a roça depois de velho. Mas eu gosto de trabalhar, sempre gostei. Quero morrer trabalhando, e não em cima de uma cama. Não podemos se entregar, não é, vizinha?